摘要:“国父”和“国母”竟然不是讲“国语”?

在国民政府北伐成功后,孙中山被尊称为“国父”,宋庆龄被尊称为“国母”,但你可能不知道,这对夫妻之间,他们日常交流竟然不是用国语。那他们说什么语言呢?

▲点击收看视频

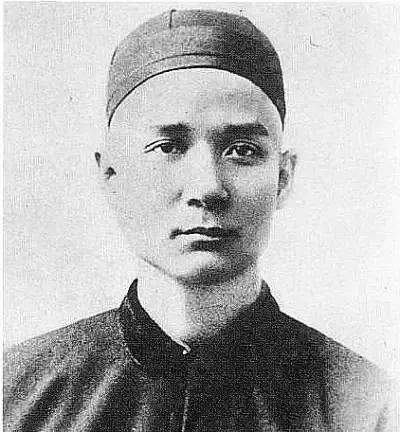

孙中山出生在广东香山县,也就是今天的中山市翠亨村,是典型的广府人,母语自然是粤语。他13岁远赴檀香山读书,接受美式教育,英文流利,后来辗转于日本、香港、欧美活动多年,长期生活在广东之外的世界各地。

▲17岁的孙中山,图源网络

而宋庆龄则是另一种语言环境长大的典型。

她的籍贯是海南文昌,但她出生在上海川沙,家中日常语言是上海话,母亲讲的是带川沙口音的本地话。她并未接受过海南话的语言环境。父亲宋耀如早年留学美国,说一口美式英语,回国后定居上海,生活圈与海南方言基本无交集。

宋庆龄自小接受西式教育,也在美国读书多年,从小母语是上海话和英语。她既不会粤语,也没有学过海南话,更不要说还未普及的“国语”。

▲宋庆龄与外国同学,图源网络

至于“国语”,那更是一个在孙中山青年时期尚未定型的语言概念。19世纪末到20世纪初,中国知识界虽然已有“国语统一”的呼声,但“国语”究竟该以哪种方言为基础,仍争论不休。清末学者曾提议用南京官话,有人主张以北平音为准,也有人干脆建议另造音系。

直到1913年“读音统一会”召开,才初步确定以北京话为标准音,但那时孙中山已经47岁。

▲中年的孙中山,图源网络

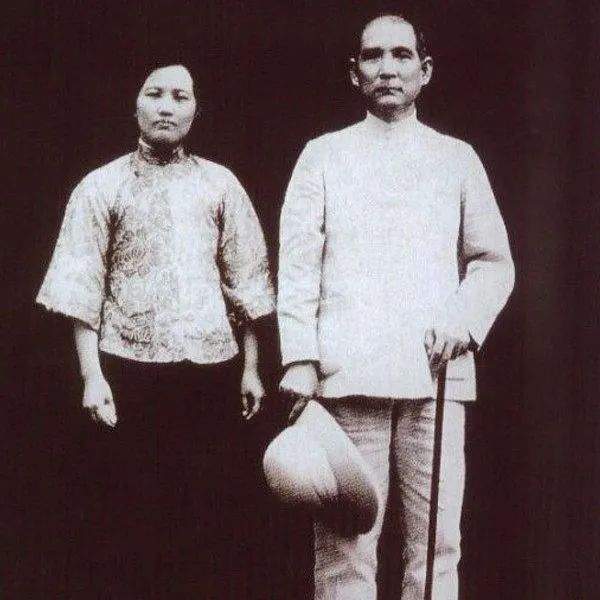

这样两个来自完全不同语言背景的人,在1915年走到一起,成为一对政治伴侣。语言差异在婚姻中如何调和,自然成了一个现实问题。孙中山不会说上海话,宋庆龄听不懂粤语。国语当时尚未普及,两人到底怎么沟通?我们可以从一些史料中找到端倪。

1922年,共产国际代表达林与孙中山夫妇会面。在他的回忆录中提到:“她同丈夫讲的是英文,因为她是在国外长大的,不懂中文。”

▲结婚照,图源网络

这里的“不懂中文”,其实不是说她不识中文字,而是她不会说当时国民政府官员常用的口头语言——国语和粤语。

到了1949年,全国政协第一次全体会议在中南海怀仁堂举行,宋庆龄作为重要领导人发言。据宋云彬在《红尘冷眼》记载:“她的讲演词最为生辣,毫无八股气,可惜她不会说国语,是用一口道地上海话念出来的。”

▲宋庆龄发言,图源网络

哪怕是在这样一个最高规格的国家场合,“国母”的发言,依然不是“国语”,而是她从小用惯的家乡话。

她晚年重病期间,还有一个细节更能说明她的语言习惯:当时廖承志前往探视和带话,而出于沟通上的谨慎和尊重,廖承志需要先用普通话讲了一遍,然后又用英语重复了一次,才能以确保她能够完全理解。

▲宋庆龄晚年,图源网络

在这些证据的交汇之下,我们或许已经可以得出结论:孙中山和宋庆龄之间,平时说的语言,其实是英语。

这是一段讲英语的革命婚姻——一个讲粤语的革命者,和一个讲上海话的富家千金,没有国语可用,也没有方言相通,他们的交流与情感,只能通过英语来表达。

▲图源网络

这段历史听来或许出人意料。因为在清末民初的时代,“国语”仍处于逐步推广与磨合的阶段,即使是国家治理的高层,语言未必统一,各讲各话,也是一种历史常态。

而他们之间用英语沟通的事实,也从另一个角度呈现了那个时代复杂的语言生态与多元文化背景。

那么你怎么看待当时这样一个多语言交错的中国?欢迎在评论区留言!

原创文章,作者:劳震宇,如若转载,请注明出处:《孙中山和宋庆龄,是用什么语言谈情说爱?》https://www.gznf.net/story/146424.html

评论