摘要:银幕传奇与真实历史的落差究竟有多大?

霍元甲、黄飞鸿、叶问,这三个人物可以说是港产武打片里最经久不衰的角色。黄飞鸿和叶问都是广东人,和香港有地缘关系,编剧喜欢写他们并不奇怪。

可霍元甲呢?他出生在天津,成名在上海,一生都没到过香港甚至广东。为什么这样一个北方武师,却在香港被拍成了那么多电影和电视剧?

▲点击收看视频

武打片中的霍元甲

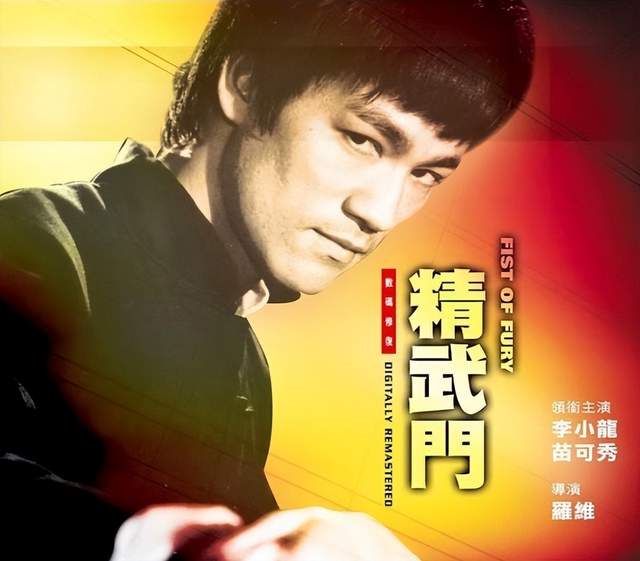

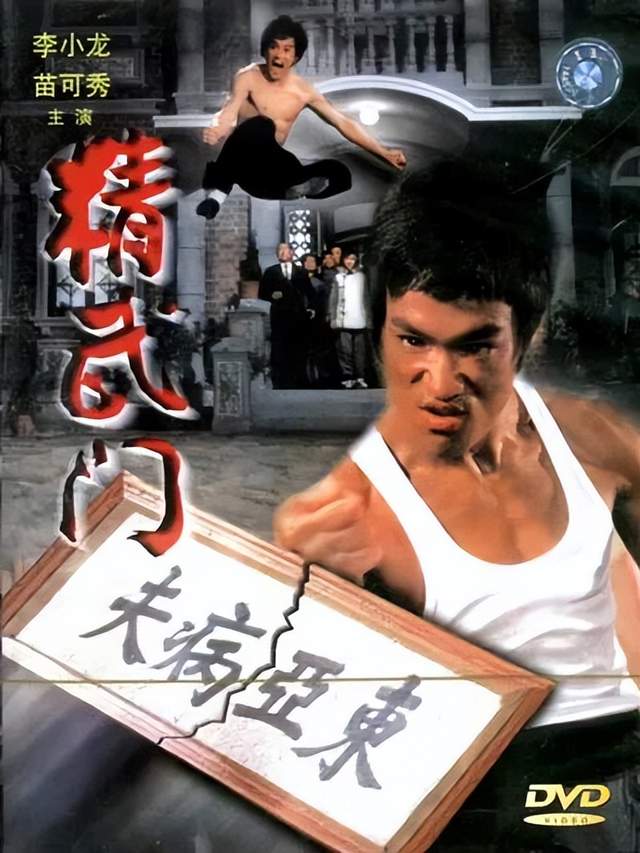

最先把霍元甲这个人物搬上银幕的,是1972年李小龙主演的《精武门》。

严格来说,这部片的主角其实是霍元甲的徒弟陈真,而不是霍元甲。但霍元甲的死,成了整部电影的核心动机。剧情里,他被日本人毒害而亡,这一情节强化了民族仇恨,也让陈真成为复仇者的代名词。正是借助李小龙的影响力,霍元甲的名字第一次被全世界观众所知晓。

▲图源网络

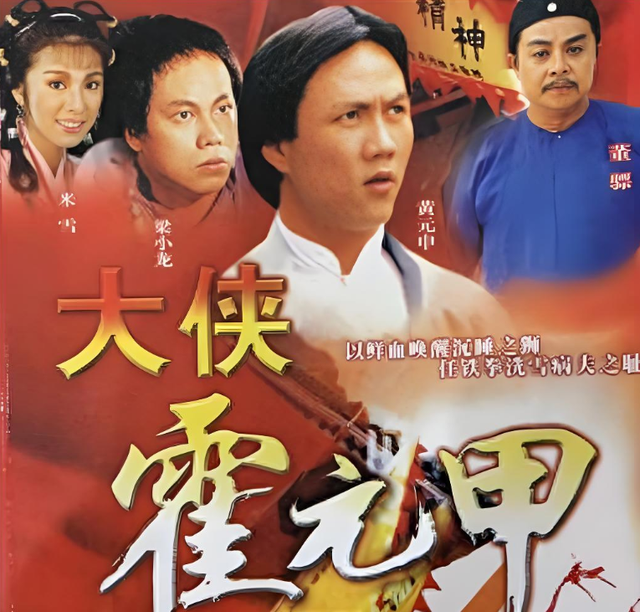

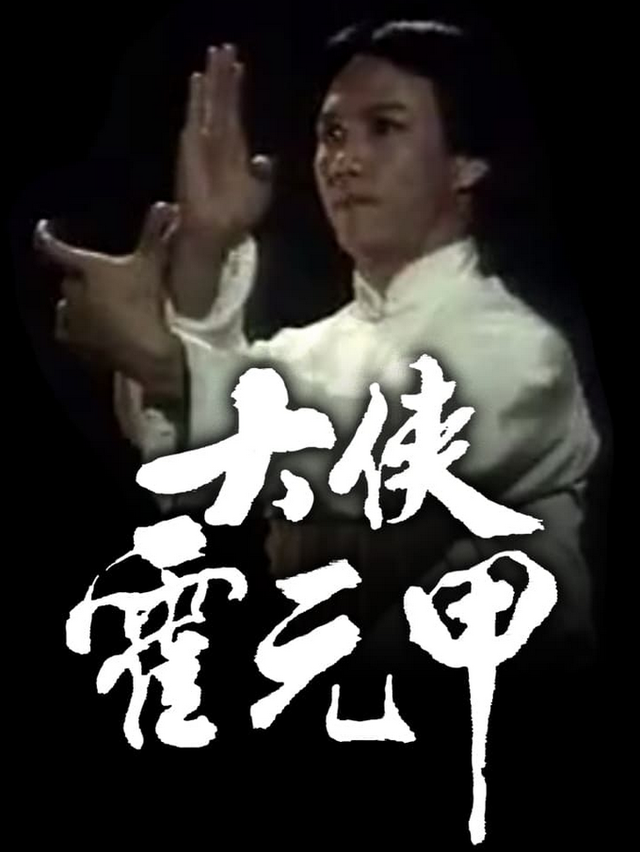

1981年,香港丽的电视制作的连续剧《大侠霍元甲》播出,由黄元申主演霍元甲,梁小龙饰演陈真。

这一次,霍元甲终于走到故事中心。剧情完整展现了他从体弱多病,到练成武艺,再到对抗外国武师、创办精武门的一生。等到霍元甲去世后,剧情才由梁小龙饰演的陈真接棒,继续承担起复仇与民族抗争的任务。

电视剧的主题曲《万里长城永不倒》更是掀起了民族主义的热潮,把霍元甲彻底塑造成一位民族英雄。

▲图源网络

而梁小龙饰演的陈真,也凭借凌厉的动作和热血形象,成为另一条叙事主线。整部剧在内地播出后,影响力甚至超过李小龙的电影,成为很多人心中对陈真的最初印象。

接下来是1994年,李连杰主演的《精武英雄》。这部电影其实是李小龙版《精武门》的再演绎,故事背景设定在霍元甲去世之后。

霍元甲没有直接出场,但他的精神依然是整部电影的旗帜,弟子陈真继续为民族尊严而战。李连杰的表演冷静、坚毅,与李小龙的热血奔放形成鲜明对照。

▲图源网络

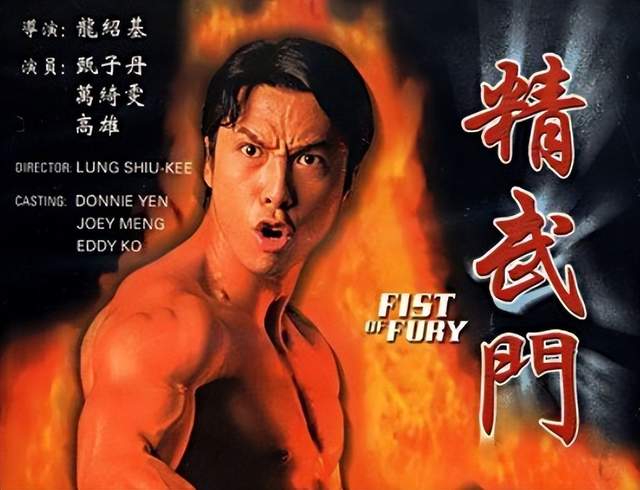

一年后,1995年,甄子丹又主演了亚洲电视的连续剧《精武门》。这一版的陈真设定更为草根化,更强调他作为“莽撞武夫”的一面。但霍元甲的戏份就被大大加重,前二十集几乎可以算是第二男主角。

剧中的霍元甲一方面延续了“大侠”的形象,对外比武、提倡以武会友;另一方面又作为师傅,见证并引导陈真的成长。直到霍元甲去世,陈真才完全接过主线,继续承担“民族复仇”的使命。相比李小龙电影里一笔带过的“被害师傅”,这一版里的霍元甲形象更饱满,也更接近观众心中的民族英雄。

▲图源网络

2006年,李连杰再度出演《霍元甲》电影。这一次,霍元甲终于成为电影的绝对主角。

影片描绘了他从年少轻狂、好勇斗狠,到中年遭遇打击、失去家人,再到幡然醒悟,倡导“以武止戈”的过程。剧情仍旧延续了“在上海比武、打败外国拳师、最后被日本人下毒”的框架,但加入了李连杰个人的武学哲学,强调武术的意义不是杀戮,而是仁爱与自强。

这部电影在全球上映,让霍元甲的形象再一次被升华成一种哲学寓言。

▲图源网络

除此之外,还有不少作品也曾围绕霍元甲和陈真展开:1991年,周星驰主演喜剧片《新精武门》;2001年,赵文卓主演电视剧《新霍元甲》;2007年,郑伊健、陈小春主演电视剧《霍元甲》;2020年,赵文卓再次主演电视剧《大侠霍元甲》。

这些不同时代不同风格的版本,进一步说明无论是霍元甲还是陈真,他们早已不仅仅是历史人物或虚构角色,而是被一代又一代的影视作品不断再造的“文化符号”,也是民族精神和武术精神的象征。

真实历史的霍元甲

如果我们离开电影和电视剧,回到真实的历史,就会发现,霍元甲的故事并没有银幕上那样传奇。

真实的霍元甲生于1868年,天津静海人。少年时体弱多病,甚至不被父亲看好。但他不服输,坚持偷偷练习家传的迷踪拳,成年后逐渐小有名气。他的性格,并不是电影里那种高大全的民族英雄,更接近一个普通的北方习武之人。

▲霍元甲,图源网络

关于他“打败外国大力士”的传说,当时确实出现在报纸上。有人说他在马戏团表演时,应战俄国大力士并获胜;也有人说他曾与英国拳师比试并赢下。

但这些报道细节互相矛盾,缺乏外国方面的记载,很可能带有民族情绪下的渲染。换句话说,这些故事未必完全虚构,但更像是那个年代需要的“民族英雄叙事”。

▲霍元甲,图源网络

1910年,霍元甲在上海病逝,年仅42岁。他的死因至今仍有争议。流行的说法是,他因与日本人交手,被对方医生暗下毒药。但医学界的主流观点认为,他长期患有肺病,身体本就虚弱,再加上误服药物,才导致英年早逝。可以确定的是,他的去世和电影里那种“为民族而死”的戏剧化版本,并不完全一样。

如果把史实和电影对照,就能发现一个鲜明的反差:电影里的霍元甲,是横扫外国武师的民族大侠;历史上的霍元甲,却是一个体弱多病,却倡导“强身健体”的武师。他并没有率领弟子们成立“精武门”,也没有留下复仇的弟子陈真。

▲霍元甲雕像,图源网络

相反,他最大的遗产是精神层面的——唤起国人对尚武精神的重视。

陈真:查无此人?

在影视作品里,霍元甲最有名的弟子就是陈真。可如果你去翻史料,就会发现——历史上根本查无此人。

陈真完全是虚构的角色。1972年,李小龙主演《精武门》,编剧倪匡为了增强戏剧张力,特地创造了这样一个人物:霍元甲的得意弟子——陈真。剧情设定是:霍元甲被日本人害死,弟子陈真愤而复仇,将“东亚病夫”的牌匾在虹口道场撕碎,然后痛打道场内的日本武士为师傅复仇。

▲图源网络

这个桥段极具象征意义,把中国人由“被侮辱”到“奋起反抗”的情绪表达得淋漓尽致。陈真一出现,就立刻成了经典。

后来李连杰的《精武英雄》,甄子丹的电视剧《精武门》,都在不断重演这个角色,以及相关经典情节。甚至在一些日本动画、格斗游戏里,也能看到以陈真为原型的人物。可以说,陈真早就不只是一个“影视角色”,而是一个“民族复仇者”的符号。

▲图源网络

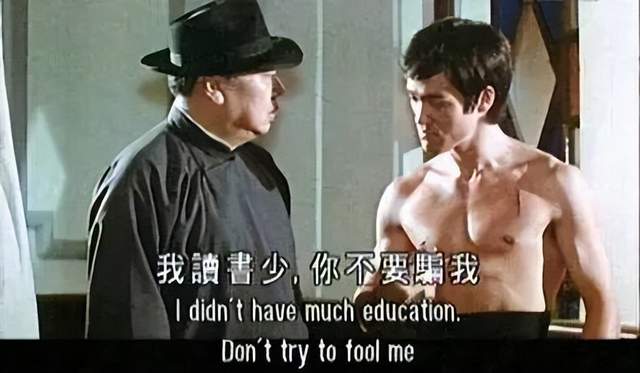

不过,如果仔细分析李小龙版陈真的设定,就会发现不少矛盾。

按照剧情,他是一个留学归来的青年,带着新式教育的气质;可到后段,他却说出“我读得书少,你唔好呃我”,一下子又变成了莽撞的草根武夫。这种反差,说明编剧在塑造人物时并没有完全统一他的身份。

▲图源网络

再看他服饰。李小龙在片中一开始穿的,正是当时日本流行学生制服——青年装,这和“留学生”的身份是吻合的,结合清末民初的时代背景,观众往往会认为他是从日本留学归来的。而一个身穿日本服饰的青年,要去虹口道场为民族复仇,本身就带着文化上的矛盾感。

▲图源网络

至于在武术设计更明显。在虹口道场的踢馆戏里,李小龙连续使用勾踢、回旋踢,这些动作更接近日本空手道或韩国跆拳道,而不似传统中国武术。中国功夫当然也有腿法,但很少像他那样连续高踢。

换句话说,他在片中暴打日本人时,用的很多动作,其实不是传统意义上的中国功夫,而是李小龙自己的“截拳道”理念。

▲图源网络

而更经典的细节,莫过于双节棍。陈真在片中用双节棍横扫虹口道场,这一幕震撼了全世界。但如果翻看中国传统兵器谱,就会发现,双节棍并不是中国主流兵器,而更接近菲律宾和琉球的武术器械。李小龙正是把这种外来的武器加以改造,融入自己的格斗哲学,再搬上银幕。结果,从此以后,双节棍反而成了“功夫”的代名词。

所以,如果把这些细节放在一起,就能看出:李小龙赋予陈真的,并不是一个清晰统一的角色,而是一个跨文化的混合符号。他既是传统武者,又是现代青年;既是民族复仇者,也是李小龙本人的投射。

▲图源网络

也正因为陈真的开放性和模糊性,后来不同的版本才能自由发挥:李连杰演得更冷静理性,甄子丹演得更草根莽撞。

陈真从来不是历史人物,而是一块“空白画布”,让不同时代的人,把自己需要的英雄形象投射上去。

霍元甲真实的弟子

霍元甲的弟子,并不是陈真,而是几位性格、背景完全不同的人,但他们各自都有不同的角色和意义。

第一个是刘振声。他有时也会出现在一些霍元甲的影视剧里面,作为陈真的配角出现。但人物性格和情节都是完全虚构的了。

在真实历史中,刘振声才是霍元甲的亲传弟子,武艺扎实,被认为是真正继承了霍元甲武术的人。霍元甲去世后,刘振声一直在努力维护师门声誉,也积极参与后来精武体操会的筹建。

▲刘振声(左),图源网络

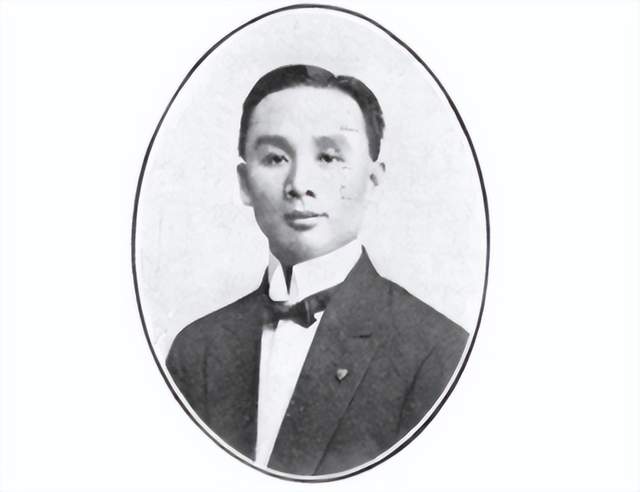

第二个是陈公哲。他的身份非常特别,不是典型的武夫,而是留学日本的知识分子。他学过现代体育理念,又做过新闻工作,善于写作和宣传,可谓霍元甲的文胆。

正是因为有陈公哲,霍元甲的精神才没有停留在一个武馆里,而是被记载到历史上、刊登在报纸上。

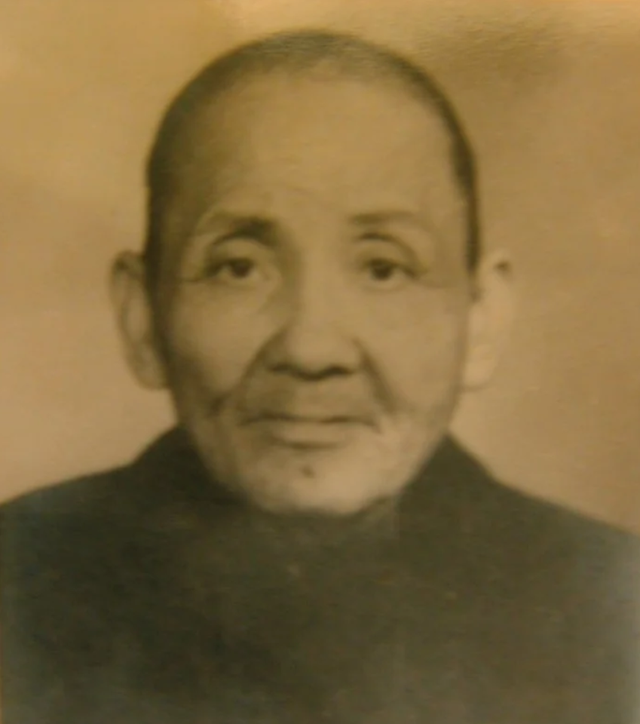

▲陈公哲,图源网络

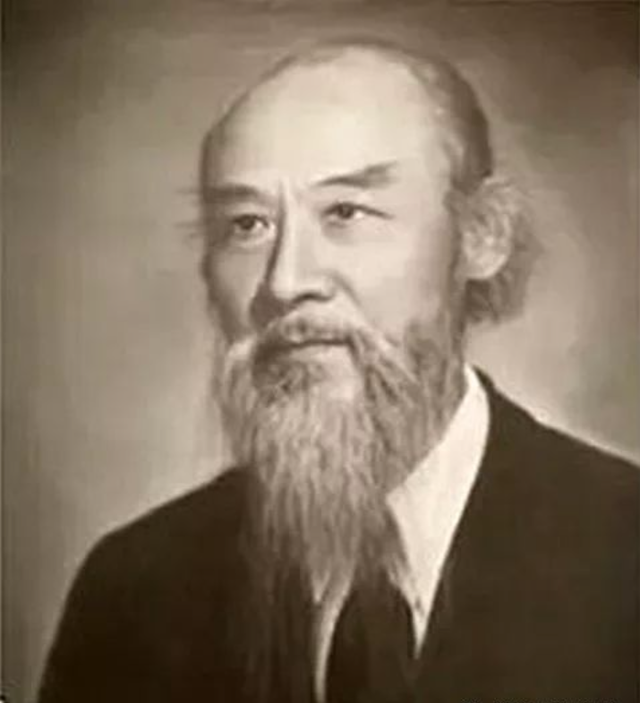

第三个是农劲荪。他同样有留学日本的背景,是广东南海人。霍元甲去世后,他和陈公哲、刘振声等人共同创办了精武体操会,并长期担任会长,负责筹款、制度建设和日常运作。

可以说,没有他的制度化和组织化,精武体育会未必能从一个纪念师傅的小团体,发展成全国性的体育组织。

▲农劲荪,图源网络

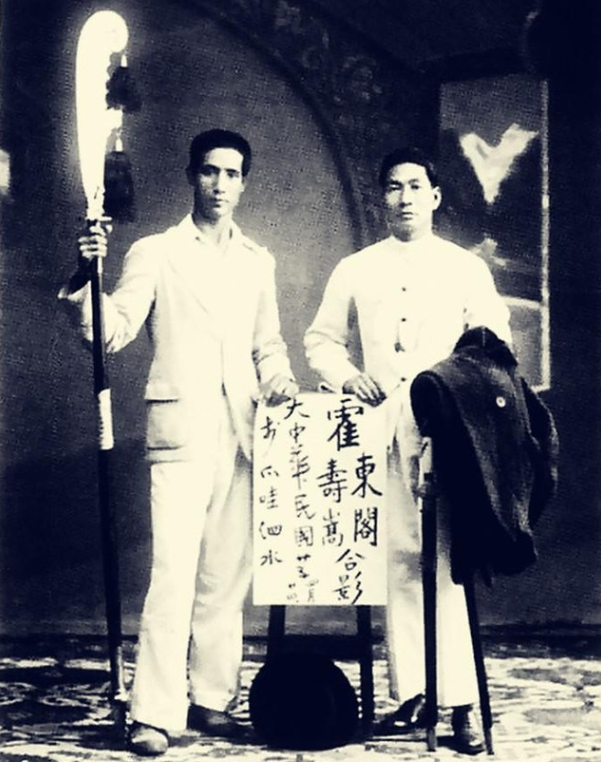

第四个是霍东阁,霍元甲的儿子。霍元甲去世时,他才三岁,成年后才真正投身武术事业。他在南洋发展精武体育会,把这个组织带到新加坡、马来西亚,成为海外华侨社会的重要纽带。

作为霍元甲的承继者,他们远比电影里那个孤胆英雄式的“陈真”更加复杂,也更有力量。

▲图源网络

作为霍元甲的承继者,他们远比电影里那个孤胆英雄式的“陈真”更加复杂,也更有力量。

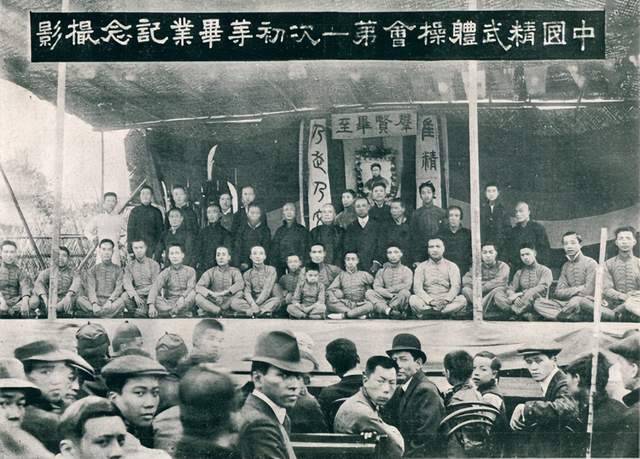

正是在他们的推动下,1910年,霍元甲去世当年,上海成立了“精武体操会”,几年后改名为“精武体育会”。

精武体育会有一句响亮的口号:“强国必先强种,强种必先强身。”这句话在当时中国饱受列强欺凌、中国人普遍被贴上“东亚病夫”标签的年代,极具号召力。

▲图源网络

精武体育会不是一个传统的武术门派,而是一个公开的体育社团。它对所有人开放,不分流派、不分地域,只要愿意练习,都可以加入。

精武体育会的课程也非常多元,不光是中国传统武术,还包括体操、田径、举重、拳击,甚至西式的格斗训练。它还会出版教材,定期举办表演,把“练武”从个人的私下修炼,变成一种大众都能参与的现代体育活动。

▲新加坡精武会,图源网络

正是这种开放性和现代化,让精武体育会迅速在全国各地传播开来,随后更走向海外。而对于当地的华侨来说,精武体育会不仅仅是一个体育组织,更是凝聚族群、保存文化的象征。

可以说,如果没有精武体育会,霍元甲可能只是一个北方地方武师的名字。而正是因为精武体育会的存在,他才被塑造成了跨地域、跨世代的民族符号。

为什么是霍元甲?

在清末民初,能打的武师可不止霍元甲一个。那时候全国各地的武馆和门派遍地开花,高手多不胜数。可为什么今天我们还记得霍元甲,却很少记得其他人呢?

原因就在于,霍元甲不仅有武功,更有好像陈公哲和农劲荪这样的弟子帮他讲故事。至于故事能够更广为流传,就不得不提到香港的影视产业。

▲图源网络

霍元甲本人,其实一生都在天津和上海生活,从来没有到过香港。但他的弟子陈公哲在1949年之后移居香港,并在那里继续推动精武体育会的发展。

于是,当香港的电影人需要寻找能够激发民族情绪的故事时,霍元甲自然成了现成的题材。李小龙的《精武门》,就是在这样的背景下诞生的。

▲图源网络

黄飞鸿也是类似的情况。原本他只是位于广州与佛山之间的一位熟习洪拳的跌打医生,名声主要在珠三角一带,甚至在他病逝的时候颇为贫困潦倒。

如果没有徒弟林世荣为他记录拳谱,没有徒孙朱愚斋和刘湛为他写小说和拍成粤语长片,把他描绘成行侠仗义的大侠,黄飞鸿也未必会成为日后上百部电影里的常驻主角。

▲黄飞鸿,图源网络

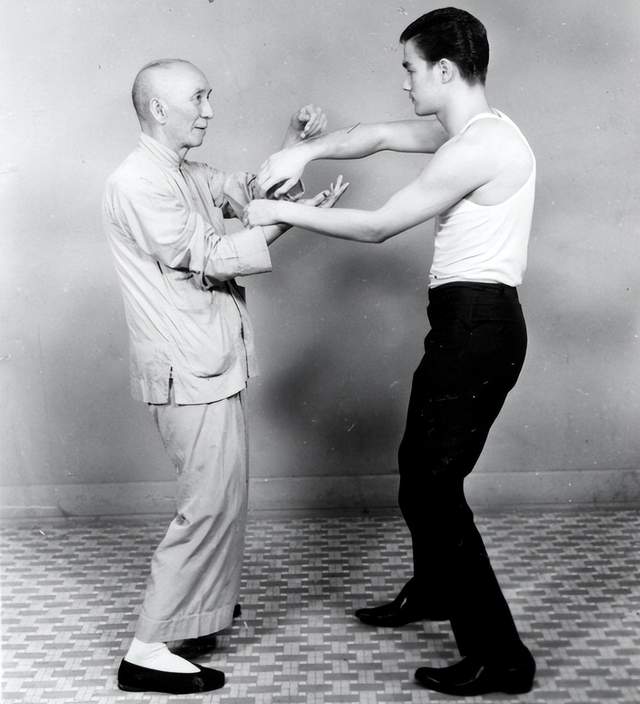

至于叶问,情况更有意思。他原本只是佛山咏春拳的其中一位师傅,并不算特别显赫。

真正让他扬名天下的,反而是他的徒弟李小龙。李小龙凭借电影风靡世界,反过来让观众有兴趣了解他的师承。再加上近二十年来的《叶问》系列电影推波助澜,才让叶问的名字成为全球皆知的功夫大师。

▲叶问与李小龙,图源网络

从这三个人的对比可以看出一个规律:在近代,武学宗师的名声能不能流传百年,往往不取决于他个人的武功,而在于有没有人愿意,有没有人有能力,把他的故事传播出去。他们之所以能流传百年,靠的并不只是拳头,而是“讲故事的力量”。

最后,我想问大家一个问题:你更喜欢霍元甲哪一个形象呢?是电影里那个被不断神化的“民族大侠”,还是历史上那个身体羸弱,却依然坚持提倡“强身健体”的迷踪拳武师?欢迎在评论区聊聊你的看法!

原创文章,作者:劳震宇,如若转载,请注明出处:《霍元甲与陈真:精武门的真与假》https://www.gznf.net/story/154782.html

评论