摘要:粤语是如何在美国落地生根,又如何一步步走到今天……

在中文互联网上,经常流传这样一种说法:“粤语是美国的第三大语言,仅次于英语和西班牙语。”那,粤语是不是真有这么大影响力吗?

要理解这个问题,我们必须先把目光拉回到一个半世纪以前。因为那时的美国,正因为金矿与铁路,成为无数广东人心中的“金山”。而正是这些远渡重洋的劳工,把粤语带到了大洋彼岸。

现在,我们就从那段历史讲起,看看粤语是如何在美国落地生根,又如何一步步走到今天。

▲点击收看视频

落地生根

1784年,美国商船 “中国皇后号”从纽约港出发,横渡大西洋,绕过好望角,驶向中国的广州黄埔港。在第二年的春天,它满载茶叶、瓷器与丝绸返航,再次抵达纽约,宣告中美之间第一条直接贸易航线的诞生。

史料记载,当时随船抵达的还有几名中国人,他们成为最早踏上美国土地的华人身影。虽然他们的姓名已不可考,但可以肯定,他们都是讲粤语,因为他们都是来自珠江三角洲一带的广东人。面对陌生的纽约街头,他们也许并未想到,这趟旅程会成为后来无数中国华工跨海的先声。

▲中国皇后号,图源网络

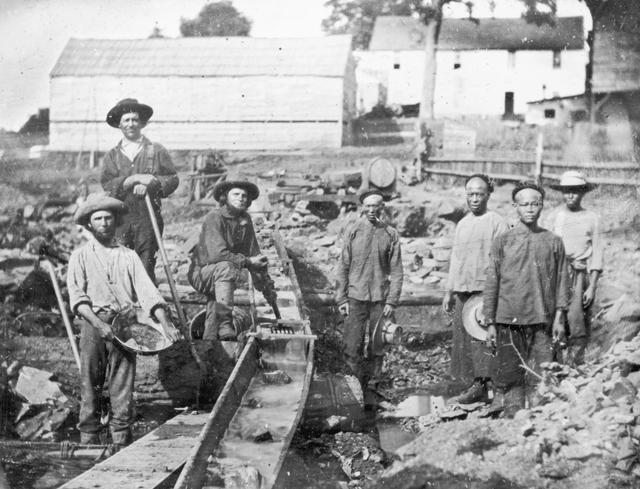

几十年后,加州掀起淘金热,成千上万的广东人漂洋过海,被称作“金山客”。他们大多来自台山、新会、开平、恩平等地,带着浓重的乡音,在旧金山、萨克拉门托、斯托克顿这些城市落脚。粤语随他们一同落地生根,成为美国最早、最主要的华人语言。这些华工一开始怀着发财梦,想在“金山”挖够黄金后衣锦还乡。

但现实远比想象残酷:他们大多只能从事采矿、洗衣、修路等最辛苦的工作,常常遭遇白人工人的排斥与敌视。甚至在一些金矿区,公开挂出“华工不得入内”的牌子。

▲中西淘金者,图源网络

随着太平洋铁路的修筑,更多广东人被俗称“卖猪仔”的方式招募到美国。他们在高山雪地里凿石,在悬崖峭壁上架桥,用血汗换来美国铁路的延伸。但是,1869 年铁路全线贯通时,数以万计的华工身影却并没有出现在官方庆祝照片中,他们被排除在历史的聚光灯之外。

正是在这样的境遇下,粤语依然顽强地被他们带入唐人街,带进铁路工棚和矿区工寮。对这些劳工来说,粤语不仅是母语,更是他们唯一的依靠与慰藉。在唐人街的茶楼、戏院、会馆里,粤语喧闹的声音成了流亡者的共同语言。从一开始,粤语就不是旁观者的声音,而是美国华人历史的开端。

逆境坚持

随着金矿逐渐枯竭,铁路工程也接近尾声,大量失业的华工滞留在西海岸,转而经营洗衣、餐饮、裁缝、理发等小生意。华人以吃苦耐劳、收费低廉著称,结果很快抢走了不少白人的生意,引发当地社会的强烈不满。

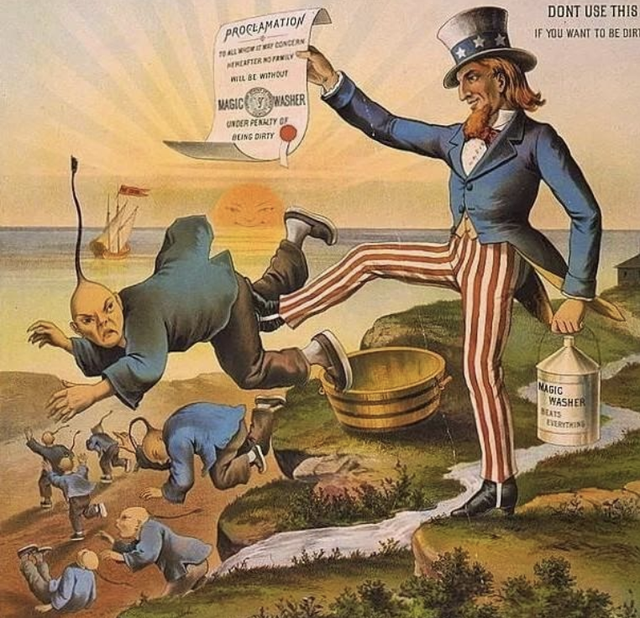

十九世纪下半叶,美国经济陷入低潮,失业率上升,白人群体将怒火投向华人。各种丑化漫画和谣言甚嚣尘上,甚至流传“华人餐馆吃老鼠”的说法。1880年,丹佛市爆发排华暴乱,三千多名白人暴徒纵火焚毁了唐人街的洗衣店和住屋,华人死伤惨重。

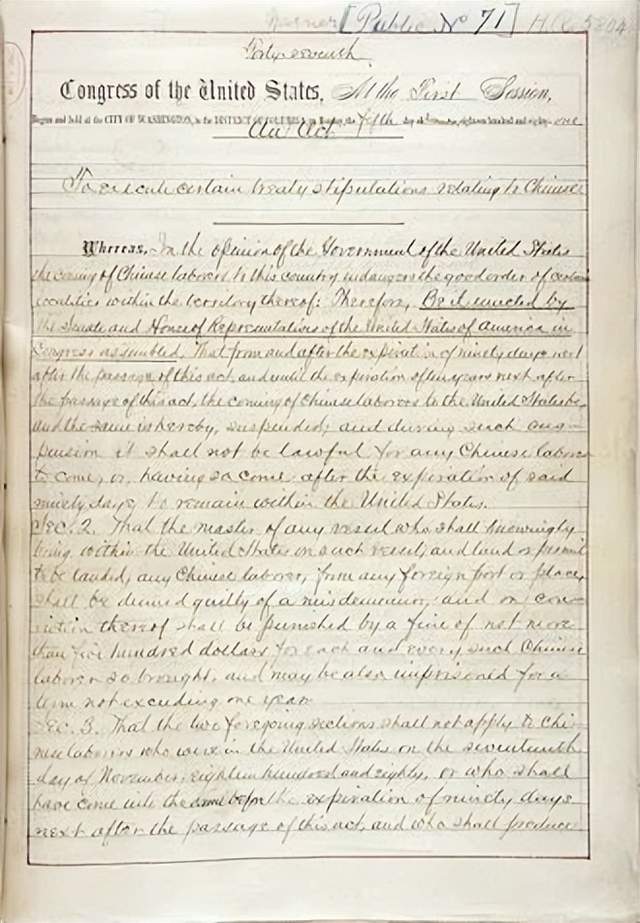

1882年,美国国会更是通过《排华法案》,这是美国历史上第一部、也是唯一一部针对特定族群的移民限制法。

法案明确禁止华工入境,只有少数外交官、商人、教师和留学生获准例外。而更具侮辱性的是,法案甚至禁止华人妻子随夫赴美,企图从根源上切断华人在美国繁衍和落地生根的可能。

▲排华法案,图源网络

为了进一步限制华人移民,1910年,美国政府在旧金山湾区建立了天使岛移民站。所有试图入境的华人必须在这里接受数月甚至长达两年的盘问和拘禁,环境恶劣,形同监狱。

1910年至1940年间,大约有17.5万名华人在此接受审查,其中超过 1 万人被拒绝入境。天使岛的墙壁上,至今还留有当年华工刻下的中文诗句,字里行间写满了思乡、孤苦与愤懑。

▲天使岛,图源网络

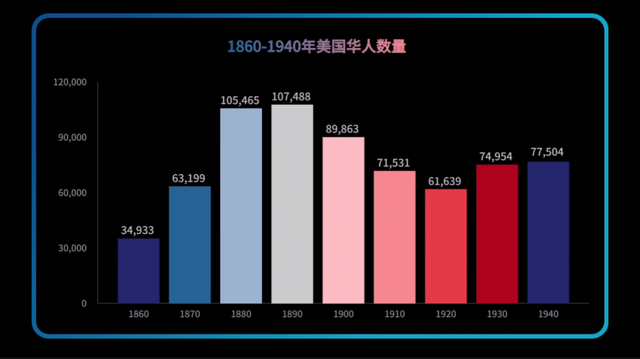

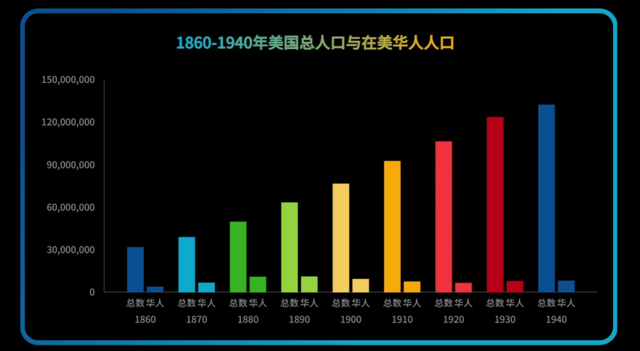

在这样的重压下,美国华人的数量几乎陷入停滞。1860 年,全美华人约 3.5 万;到 1870 年,增至 6 万,似乎还在上升。但此后受到《排华法案》的限制,接下来的几十年里人数几乎没有再增加。到了 1940 年,全美华人只有 7.7万,相比七十年前几乎没有什么变化。

要知道,同一时期美国的总人口已经从 3800 万暴涨到 1 亿 3千万,华人人口却像被按下了暂停键,比例反而越来越小。

然而,粤语并没有在此中断。正因为语言是他们最后的依靠,唐人街的商会、公所、学校几乎都以粤语沟通。粤语成了社区的“防护墙”,让这些被排斥的人在族群内部维系团结与秩序。

也正是这种在逆境中坚守的精神,使得粤语在美国得以延续。尽管社会地位卑微,尽管法律将他们排除在外,但粤语的声音始终回荡在唐人街的街巷里。

排华结束

《排华法案》从 1882 年开始实施,像一把沉重的枷锁,压在美国华人身上长达 61 年。

1941 年,太平洋战争爆发,中美成为对抗日本的盟友。美国为了争取中国的支持,不得不重新审视对华人社区的政策。尤其是在宣传层面,继续维持一部公开歧视中国人的法律,显然与“反法西斯”的大义背道而驰。

▲珍珠港遇袭,图源网络

1943 年,当时中国的第一夫人宋美龄登上美国政治舞台,她以优雅的英语口才和坚毅的形象,在国会和公众场合发表演讲,呼吁美国支持中国的抗日战争。她的亮相震动了美国舆论,中国人第一次不再是被漫画丑化的“猪仔劳工”的形象出现,而是一个勇敢的盟友。

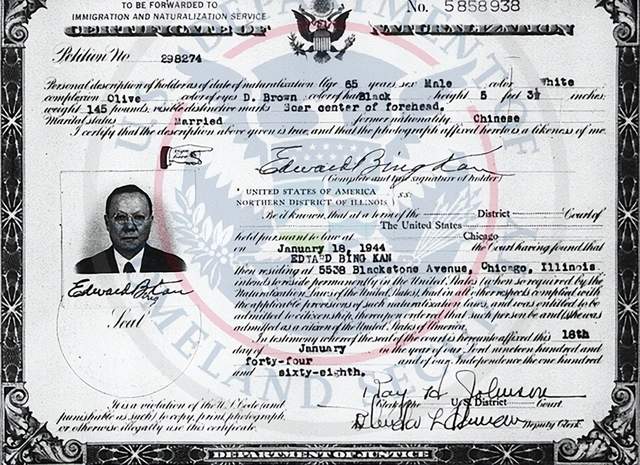

同年 12 月 17 日,美国国会终于投票通过,正式废除《排华法案》,这一天成为北美华人历史上一个新的起点。虽然废除后的移民配额极其有限——每年只允许 105 名中国人移民美国,但象征意义远大于实际数量。这是美国第一次承认:华人不应再被写进歧视性条文。

▲1943年华人移民申请,图源网络

废除排华法案的同时,也为华裔争取平等权利打开了缺口。二战期间,大约有 13,000 名华裔美国人参军,其中不少是粤语社群的子弟。他们用鲜血换来了美国社会的重新认知。无论是在空军飞虎队,还是在欧洲战场,都能看到粤语移民后代的身影。

这一转折,也间接影响了粤语在美国的传承。此前,粤语只是在唐人街内部维系社群的语言,带着“被排斥者的印记”。而在废除排华法案之后,它逐渐走向公开,走向正当——粤语学校、社团得以继续维系,第二代、第三代移民也有了更多机会通过教育和媒体,把语言传给子孙。

▲旧金山唐人街,图源网络

可以说,1943 年是粤语社群从黑暗走向曙光的分水岭。粤语不再只是困守于唐人街的小语种,而是与整个华人群体一同,开始走向更广阔的未来。

文化传承

在排华法案的阴影逐渐散去之后,华人社群开始在美国重建生活的根基。教育,成为他们维系身份与文化的重要方式。

早在 19 世纪末,旧金山就出现了华侨创办的中文学校,最初的教学语言是台山话,因为当时的唐人街,来自四邑地区的移民仍然占绝对多数。

▲旧金山中文学校,图源网络

到了1920年代,学校逐渐转为以更通用和更系统的广州话为主要教学语言。在1930 年代的课堂影像中,我们可以清晰听到老师用广州音授课,教导学生们要“爱中国”。这些片段说明,当时的粤语不仅是家庭语言,更是课堂语言。

除了学校,唐人街的庙宇、宗亲会、同乡会,都是以粤语运作的公共空间。孩子们从小在这样的环境里成长,粤语是他们理解社会和文化的第一扇窗口。

▲旧金山唐人街学校,图源网络

值得一提的是,广东人还是中国最早一批赴美留学生的主体。

1872年,在容闳的推动下,清政府启动了著名的“幼童留美”计划,四批共一百二十名少年被送往美国接受西方教育。容闳本人是广东香山人,他是第一个毕业于美国名校的中国人,因此在招募幼童时,珠江三角洲一带的士绅家庭最为积极。这些留美幼童大多出身广东,只有少数来自上海和福建。

▲首批留美幼童,图源网络

他们在美国学习铁路、法律、军事、外交等知识,回国后成为洋务运动的重要力量。虽然计划在 1875 年便被迫中止,但它开启了中国人留美的历史。而这些学生在寄宿家庭和课堂上,讲的往往还是带着乡音的粤语。这说明,粤语不仅是华工的沟通语言,也是中国知识分子最早接触西方文明时的语言背景。

当代处境

进入20世纪下半叶,粤语在美国迎来了另一股力量——香港流行文化。1970 年代以后,随着中美建交与移民政策放宽,大批来自香港、澳门和广州的新移民涌入美国。他们带来的不仅是人口的增加,还有电影、音乐和电视剧。李小龙、成龙、周润发的银幕形象,把粤语带进了荷里活;邓丽君、张国荣、梅艳芳的歌声,回荡在唐人街的音像店里。

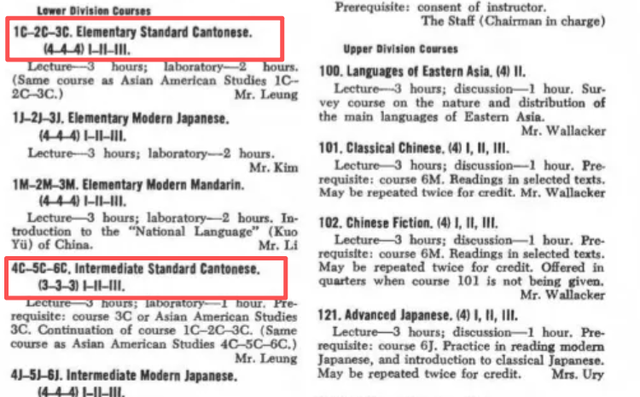

这一时期,广州话已经取代台山话,成为美国粤语的主流方言。到 20 世纪末,除了少数年长的移民仍保留台山话,大多数唐人街家庭和社群活动已经以广州话为标准音。美国的大学里,开设的粤语课程也以广州音为准,这与香港在国际上的文化影响力密切相关。

▲加州大学粤语课程,图源网络

可以说,从学校到社团,从课堂到银幕,粤语一步步走出了排斥的阴影,成为美国华人社群中一种既实用又象征身份的语言。而这股文化传承的力量,也为后来粤语在美国的生存奠定了基础。

进入 21世纪之后,美国很多地方依然流传着粤语的九声六调。但究竟,粤语有没有成为美国的“第三大语言”呢?

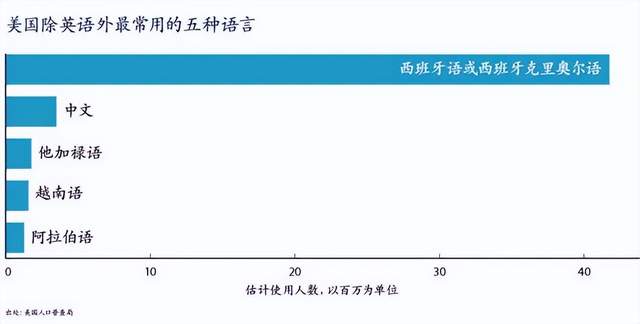

严格来说,并没有。美国人口普查局的统计中,排在英语和西班牙语之后的,是合并口径的“Chinese”,涵盖普通话、粤语、客家话、闽南话等多个方言。2020 年的数据表明,大约有 340 万人在家中使用“Chinese”,确实位居全美第三。但这并不意味着“粤语”本身就是第三。

如果单独拆分来看,学界与社群的不同估算普遍认为,在美国的粤语使用者大约在 100 万到 200 万之间,与“第三大语言”的说法仍有差距。

不过,如果只看数字,很容易忽视粤语在某些城市中的强大存在感。旧金山就是最典型的例子。根据旧金山市政府 2019–2020 年的数据,在超过 28.7 万次的非英语沟通服务中,有 43.6% 使用粤语,而普通话仅占 4.1%。在这里,粤语依旧是事实上的主导语言。

▲旧金山粤语教师,图源网络

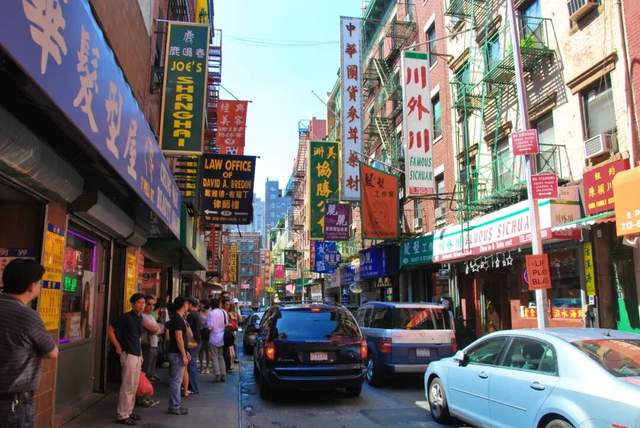

纽约则展现出另一种图景。最早形成的曼哈顿下城唐人街,曾经是粤语的天下。我走在街巷之间,依然能听到很多人用广州话或台山话交谈,但近年随着福建移民增多,闽南话也成为了社区通用的语言。

但与此同时,纽约华人社区的重心早已转移到皇后区的法拉盛。这里的新移民多来自中国大陆各省,普通话成为绝对主导,粤语反而成了少数声音。布鲁克林的“八大道”则以福建人为主,福州话和普通话成为主流。纽约的格局清楚地表明:全美统计里的“Chinese”,在不同社区的内部构成都大不相同。

▲纽约唐人街,图源网络

而在波特兰的唐人街,我看到的却是另一番景象。街区里许多建筑已经残破不堪,昔日的华埠几乎看不到华人的身影。当地的华人家庭大多搬到了郊区,追求更好的住房与教育环境。唐人街只留下孤独的牌楼与空置的商铺,成为一处象征历史的遗址。

这样的“空心化”并非波特兰独有,而是许多中小城市唐人街的共同命运。对这些地方来说,粤语不但在公共场合越来越少听到,整个华人社区本身都逐渐淡出市中心。

▲波特兰唐人街,图源网络

与此同时,语言教育的困境也让未来更加不确定。2021 年,旧金山市立大学因财政紧缩宣布停办粤语课程,立即引发“Save Cantonese”的大规模抗议。这场运动凸显了社群的焦虑:如果教育体系不再支持,年轻一代的粤语很可能会出现断层。

▲图源网络

因此从整体来看,粤语在美国的处境是复杂的。在全国范围内,它远不足以成为“第三大语言”;但在一些传统社群里,它依然坚守着核心位置;在另一些地方,则逐渐边缘化甚至消失。

延续故事

统计数字告诉我们,粤语并不是美国的“第三大语言”;但历史与现实告诉我们,它的重要性远远超过统计表上的一行数据。

粤语承载着十九世纪淘金与筑路华工的血泪,见证了排华法案下的孤立与抗争;它在华人学校的课堂里传承中国文化,也在唐人街的戏院、唱片店里面延续乡音;它既是抗议者手中的标语,也是春节游行里官员的问候。

▲图源网络

粤语的声音穿越了一百五十年的风雨,从旧金山到纽约,从洛杉矶到波特兰,至今仍在街头巷尾回荡。

语言不仅是沟通工具,更是身份的坐标。粤语之所以能在异乡生生不息,不是因为人口的多少,而是因为一代又一代华人选择不放弃这份属于自己的声音。在美国华人的历史里面,粤语无疑是第一大文化记忆。

▲图源网络

所以,当你走进唐人街,听到有人问一句“今日饮咗茶未啊”,那一刻,你听见的不仅是粤语,更是一个跨越大洋、延续百年的故事。

各位自己友,

你觉得粤语在美国唐人街的未来是如何?

欢迎在评论区留言!

原创文章,作者:劳震宇,如若转载,请注明出处:《粤语真是美国第三大语言吗?》https://www.gznf.net/story/154809.html

评论