摘要:我们真正该追求的,不是“不平等的孝”,而是“平等的爱”……

在中国互联网上,经常能看到类似这样的新闻:

学生在操场上,给父母敬茶、洗脚,当众痛哭朗诵《感恩的心》,写三千字的“父母恩情心得”。老师在旁边拍照录像,学校再发上新闻,说这是“弘扬传统文化,培养德育意识”的成果。

可问题是,这些小朋友,真的懂什么是“孝”吗?还是,他们只是学会了怎样把“感动”表演出来?为什么中国的学校,这么热衷搞“孝道教育”?

▲点击收看视频

表面原因很简单,这种活动最安全,也最稳妥。不需要讨论社会问题,不需要深刻反思。只要哭得够真,场面够大,就能上新闻、得表扬。

但更深层的原因是——教学生“孝顺”,其实是一种服从性训练。在家,要听父母的话;在学校,要听老师的话;在社会,要听领导的话。所谓“孝道教育”,教的不是爱,而是顺从。

▲图源网络

所谓“孝顺”这种品德,其实早在两千年前,孔子的后代就已经开始提出怀疑了。孔融是孔子的二十世孙,也是我们小时候常听到的,那个“四岁让梨”的小孩。

长大后的孔融,才气纵横,是建安七子之一。但他在思想上,对“孝”的质疑,比谁都更大胆。

▲孔融让梨,图源网络

《后汉书·孔融传》记载:孔融曾对祢衡说——“父之于子,当有何亲?论其本意,实为情欲发耳。子之于母,亦复何为?如寄物瓶中,出则离矣。”

他当时说得虽然冷峻,却极为深刻。他所表达的,就是:血缘和亲情,也不是必须顺从的理由。

▲图源网络

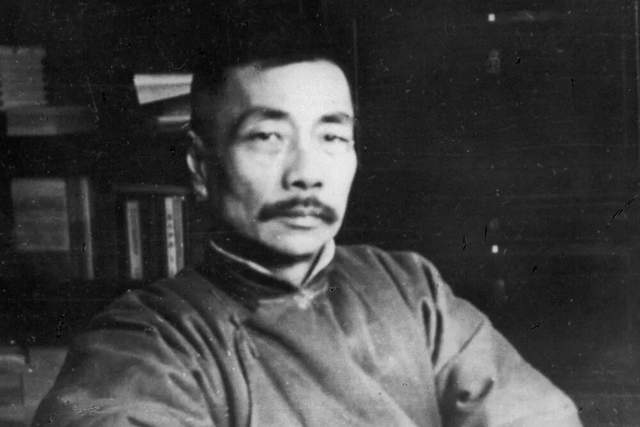

而时间来到近代,中国的新文化运动,亦对这种所谓的传统美德有深刻的反思。

鲁迅在《二十四孝图》里写道,他小时候看那些“孝子”的故事:“卧冰求鲤”、“哭竹生笋”、“郭巨埋儿”……越看越害怕。

其中,“郭巨埋儿”的故事最荒谬。说一个儿子,为了让母亲多吃一点,决定活埋自己的小朋友。直到挖出一箱黄金,问题才“奇迹般地”解决,皆大欢喜。

▲图源网络

鲁迅在小时候被吓坏了。他想:如果他父亲学郭巨,那要埋的不就是我吗?这并不是教育小朋友“懂得感恩”,而是教育他们,要用牺牲换取称赞。鲁迅评价,这种“孝”,是一种道德的暴力。它让小朋友学会恐惧,不敢质疑,也不敢为自己而活。

▲图源网络

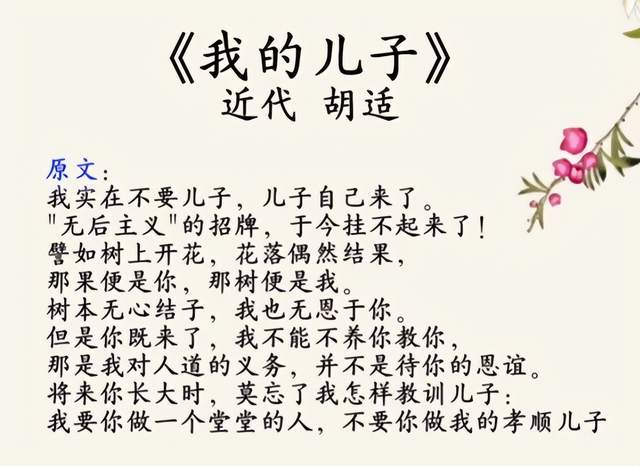

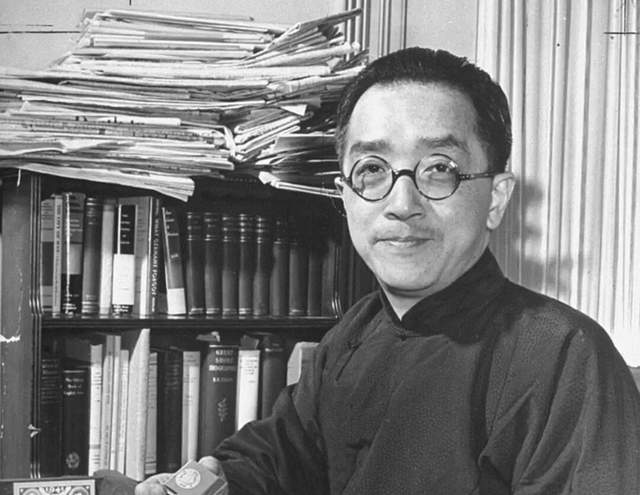

另一个新文化运动的旗手胡适,也写了一首诗,叫《我的儿子》。他在诗里,彻底推翻了“生恩”的道德勒索。

他写道:“树本无心结子,我也无恩于你。但是你既来了,我不能不养你教你,那是我对人道的义务,并不是待你的恩谊。”

▲图源网络

胡适的意思其实很简单:父母生养子女,是一种自己选择的义务,而不是一种可以拿来索取感恩的“权利”。

胡适在诗的最后写道:“我要你做一个堂堂的人,不要你做我的孝顺儿子。”这句话,直到今天都仍然令很多人感到震撼。

▲胡适,图源网络

从孔融,到鲁迅、胡适,跨越两千年,却都在说同一句话:亲情,不是控制。可惜,到了今天,我们又重新把“孝顺”,变成了一种道德勒索。

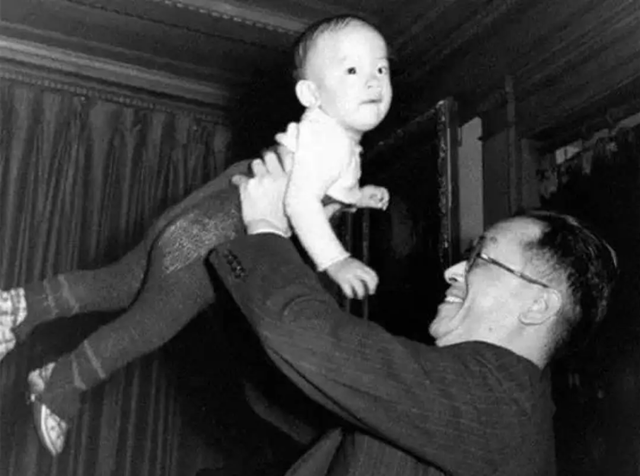

“我生你、养你,所以你要听话。”这句话听起来理所当然,但逻辑其实是错的。如果用“生养”来要求服从,那父母与子女的关系,就变成放债与收债。这样的关系里,还剩下多少温情?

▲胡适与儿子,图源网络

我们真正该追求的,不是“不平等的孝”,而是“平等的爱”。爱,是没有条件的。我爱你,所以愿意生养你。而你爱我,因为我们共同生活、彼此理解、尊重、包容。

你有没有被父母,以“孝顺”的名义,要求你无条件服从的经历?如果有,你当时的感受是什么?欢迎在留言区分享!

原创文章,作者:劳震宇,如若转载,请注明出处:《痛哭、下跪、洗脚,学校为何热衷搞煽情的“孝道”教育?》https://www.gznf.net/neighbor/155979.html

评论