摘要:一场被遗忘的惨烈冲突,如何塑造今日广东的族群格局?

大家都知道,广东有三大族群:广府、客家、潮汕。如今,他们虽然在语言、文化、风俗上各有特色,但彼此早已相处融洽——在这片土地上学习、工作、通婚,甚至连节日美食都互相影响。

可很少人知道,就在一百六十多年前,这三个族群在广东境内曾经爆发过一场持续十余年的血腥冲突。

这不是普通的械斗,而是一场覆盖半个广东的族群战争。村与村之间互相围攻,火枪、土炮齐鸣,长矛、藤牌厮杀。从动员人数和使用武器来看,规模已接近正规军。结果造成数万人丧生,上百万人流离失所,有的村子甚至从此在地图上彻底消失。

这场被后人称为“土客大战”的冲突,究竟是怎么开始的?为什么会升级到这种程度?又怎样影响了几代广东人的记忆?今天,我们就来说说这场被遗忘的战争。

这场土客大战的“土”和“客”到底是谁?“土客大战”里的“土”,并不等于严格意义上的“广府人”。它是一个相对概念,指在某地更早定居、掌握资源和政治优势的本地族群。

在珠三角西部、四邑地区,“土”多指广府人;但在梅州、潮汕交界,如果当地的潮汕人是本地优势族群,他们在与客家移民冲突时,也会被称作“土”。“客”则是外来族群——主要来自赣闽山区的移民,也就是今天所说的客家人。

▲客家人,图源网络

虽然其他省份也有“土客械斗”,但唯有这一次,规模最大、持续时间最长,波及半个广东,甚至影响到广西、福建和台湾。

18世纪末到19世纪初,广东人口像吹气球一样猛涨。美洲作物的引入,如玉米、番薯的引入,使山地也能种粮;康熙到鸦片战争前相对和平的百年,使人丁繁衍不受阻;珠三角的桑基鱼塘和丝织业等商业化农业又吸引大量移民。这些因素叠加,让土地越分越细,水利和堤围的争夺愈发激烈。

▲晚清广东,图源网络

此外,珠江三角洲的地理变化也推高了冲突风险。彼时缺乏统一精确的土地测量与确权制度,田地边界多靠自然地貌或旧碑界定,模糊地带极易引发争执。加上三角洲河道冲积不断形成新的沙洲和滩涂,这些无人初占的新地往往成为多方争夺的目标。

科举学籍配额的争夺也是一些地区冲突的导火索。清代科举名额按县、学区固定分配,而不是完全凭全省成绩决定。随着客家移民人口激增,他们在原有配额体系中常处于劣势,读书多年却难以获得功名资格,心生不满。

▲晚清广州,图源网络

对于宗族而言,功名不仅是荣誉,更是进入地方权力网络、影响税赋和水利分配的重要途径。因此,科举名额的竞争,本质上也是对经济与政治资源的竞争。

类似的冲突,不只是广府与客家发生过,而在客家与潮汕人之间也发生过。在大埔、饶平等地,双方为水利、港口码头多次大打出手;在粤北山区,汉人与瑶族之间也因山林开垦、税赋、盗匪问题冲突不断。这说明,在多民族、多族群共处的岭南,资源争夺才是冲突的根本火种。

▲汕头到梅县的河道,图源网络

在新宁县——也就是今天的江门台山一带,当时客籍人口多、聚落密集、力量集中,很快就成为主要战场。

咸丰六年(1856年),土民突然发起进攻,焚烧抢掠数十个客村,打死打伤百余客籍壮丁。客方随即召集外援回击,杀死数百土民,为报复又烧毁二十多个土村。双方使用鸟铳、藤牌、大刀等武器,几天之内攻守反复,血流成河。

咸丰七年(1857年),海晏一带土民又会合开平乡团,驾船攻打大湖山,却被客方截断退路,一度败退。随后土民重整旗鼓,兵分两路逼近客寨,客民死守到底,仍难挡火枪与土炮。土民占领村寨后,将附近客村焚毁殆尽,来不及逃走的村民惨遭杀害。大量难民逃往其他客村,有的西去广西,有的转赴香港、澳门。

这样的冲突并非孤例,而是在珠三角多次上演。而在这场历时十多年的土客大战中,广府人和客家人各有优势,形成了长期僵持的局面。

不过,一旦村寨被攻破,壮丁就会被屠杀,妇孺可能被掳走,祠堂被毁,祖坟被刨,房屋被烧,粮仓被洗劫。幸存者只能逃亡,有的村庄多年后才重建,有的则彻底从地图上消失。

土客大战打了十多年,直到同治、光绪年间,清政府才真正有能力介入调停,让双方立下和约。

这并不是因为朝廷突然重视地方族群纷争,而是因为此前十余年,清廷的注意力与资源几乎全部被太平天国战争和第二次鸦片战争牵制,无力顾及地方械斗。直到这两场大战结束,清廷通过洋务运动等改革暂时缓解了财政和军备危机,形成所谓的“同治中兴”,才终于腾得出手处理广东境内的土客冲突。

▲清廷与太平天国水师对战,图源网络

民国时期虽已少见大规模冲突,但在乡间,土客身份仍是敏感的火药桶。很多地方的族群之间,彼此依旧不允许通婚。

直到抗日战争,两族才在共同的敌人面前并肩作战;1949年后,中华人民共和国建政,宗族势力被打散,大规模人口流动与城市化,才逐渐冲淡了土客的界限。

然而,社会裂痕的修复,往往比战争更漫长。土客大战不仅留下废墟与白骨,也留下一段被尘封的族群记忆。这场波及半个广东、造成数万人伤亡的冲突,在正史中的记录却极其稀少,清代官方史书和地方志往往只用“械斗”、“村民不睦”几句带过。

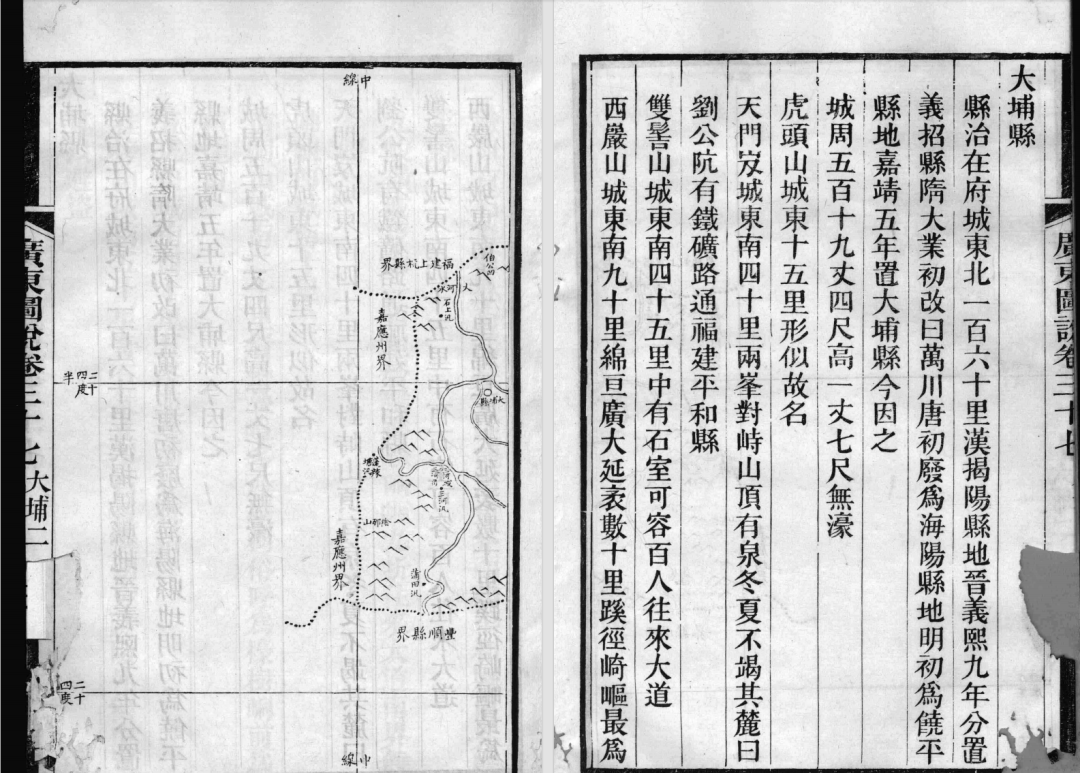

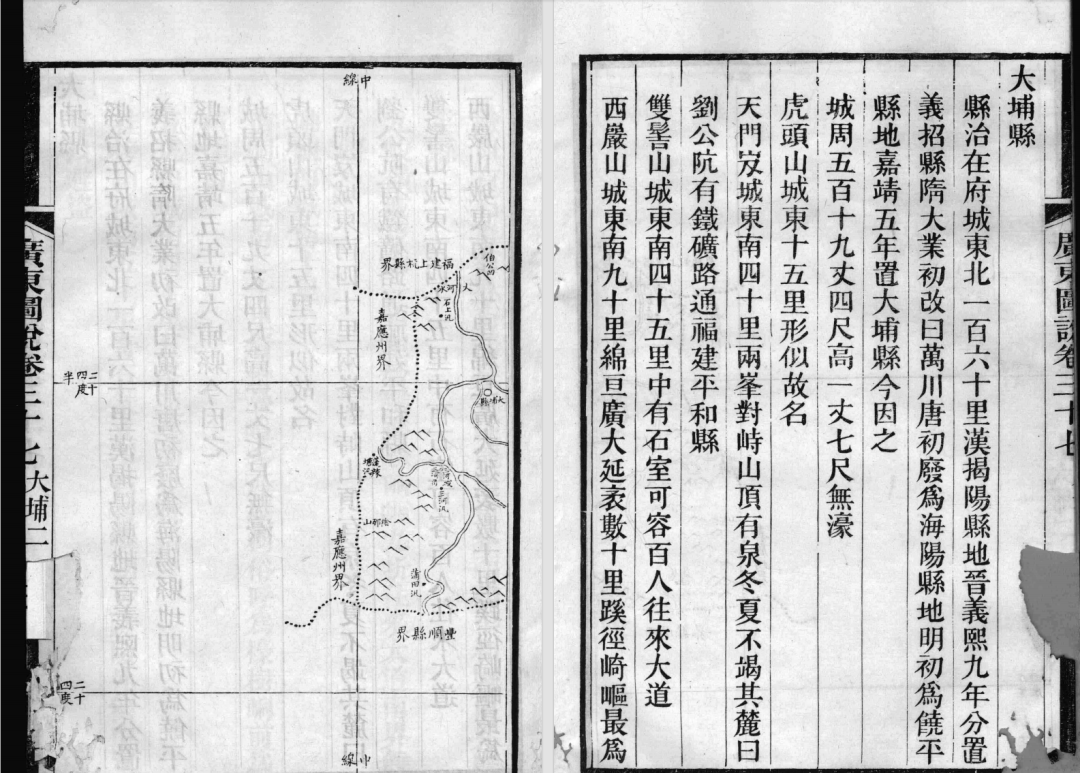

▲《大埔县志》,图源网络

另一方面,地方官也不愿在档案中暴露治理失控的尴尬,往往有意淡化冲突的规模与惨烈程度。

更复杂的是,那些散落在宗族族谱和私人笔记中的民间记载,虽然弥补了正史的不足,却也充满了夸张和偏见。

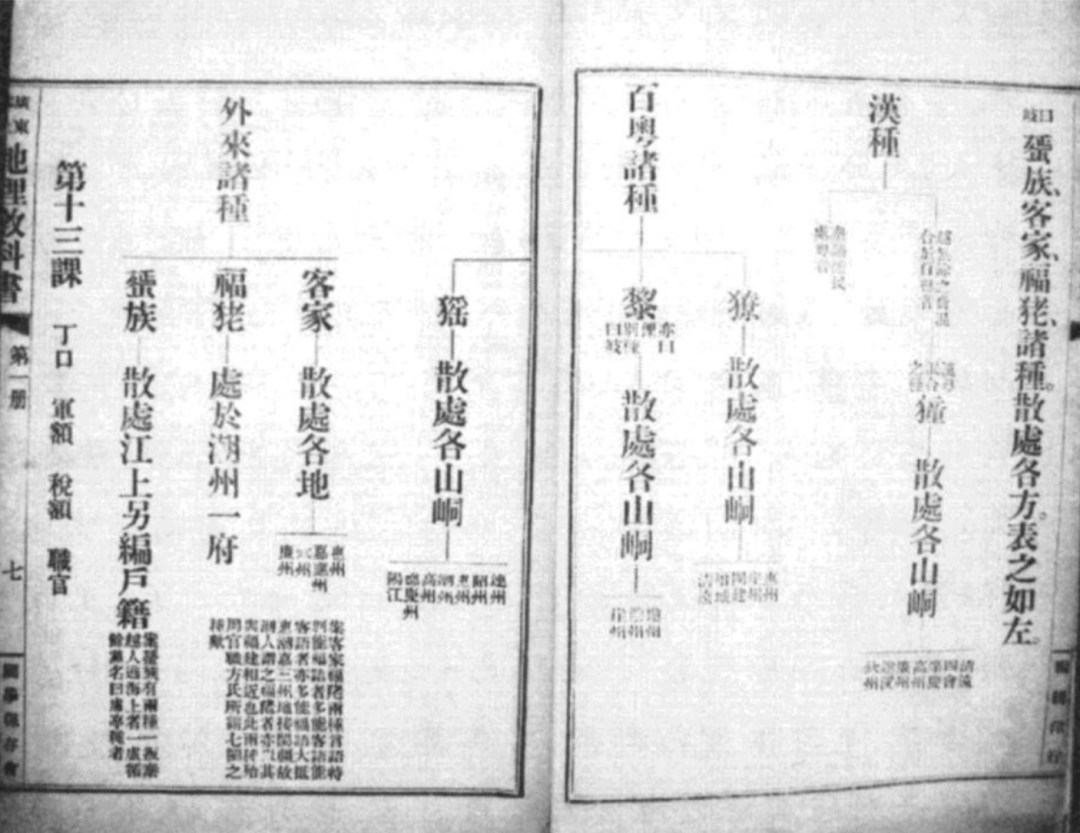

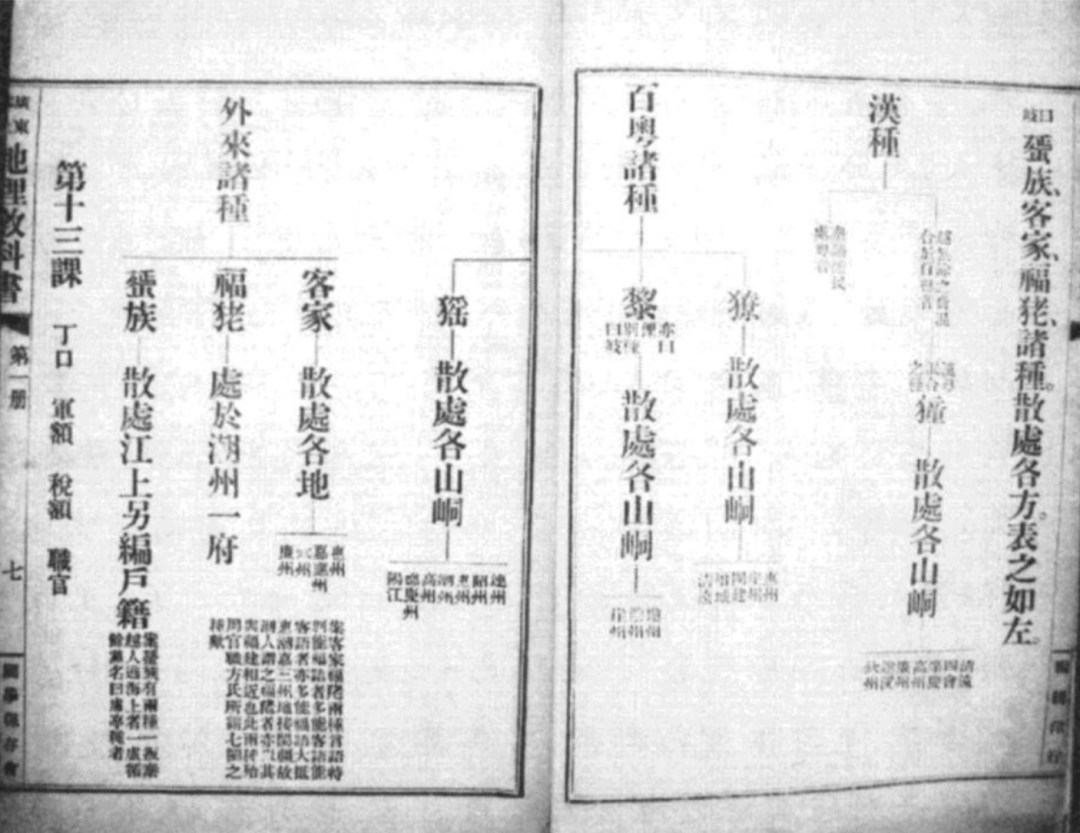

例如,在1905年,顺德人黄节编写的《广东乡土地理》中,就带有明显的敌意,公然写道:“广东种族有曰客家、福佬二族,非粤种,亦非汉种。”这种带有偏见的说法,本身就反映出族群矛盾在社会观念中的深刻印痕。

▲《广东乡土地理》,图源网络

进入20世纪,史学界的研究重心又转向农民起义、洋务运动、民族革命等宏大叙事,土客大战既不属于反清复明,也不是典型的农民运动,于是长期被边缘化。

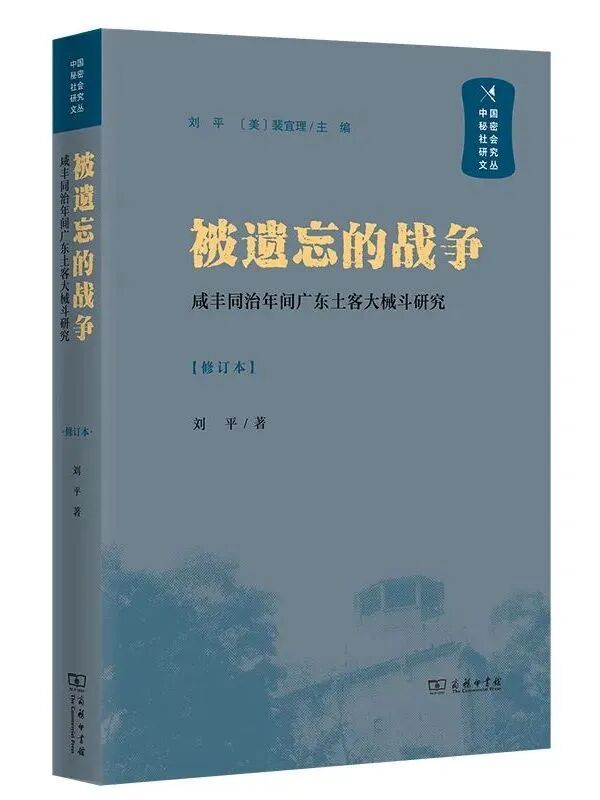

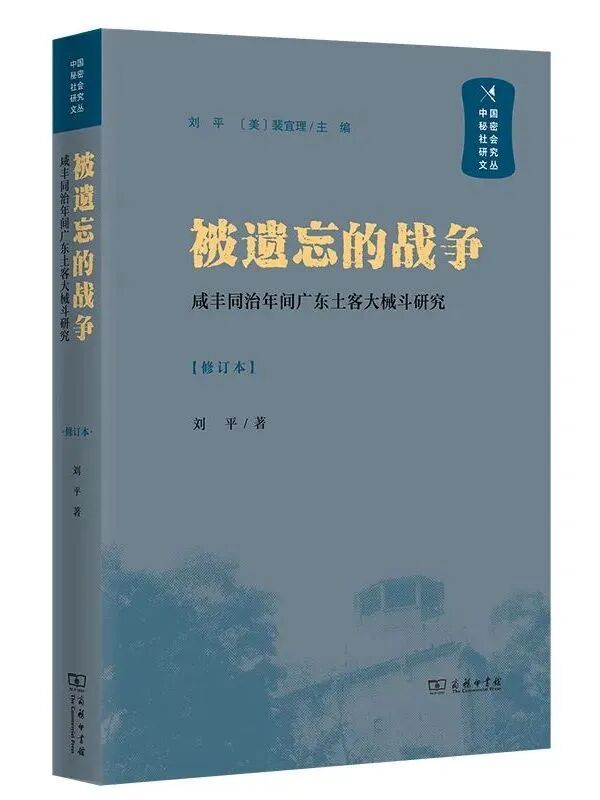

直到21世纪,才有《被遗忘的战争——咸丰同治年间广东土客大械斗研究》这样的学术著作,结合地方档案、族谱与口述史,重新为公众揭开这段尘封往事的面纱。

▲图源网络

值得注意的是,我们今天所熟知的“广府人”“客家人”“潮汕人”这些清晰的族群叙事和自我认同,并不是自古以来就存在的。

19世纪中叶以前,岭南汉人更多是以宗族、村落、地域为主要身份认同,彼此之间虽有方言、风俗差异,但界限并不如今天这样分明。

然而,土客大战在流血与迁徙中强化了“我们”和“他们”的界限——广府人、客家人、潮汕人的身份标签在战争中不断被强调、固化,并通过族谱、口述、谚语等方式传给下一代。也正因为有了这些惨烈的历史记忆,后来这些族群的认同感反而更鲜明。

▲图源网络

或许,正因为经历过这样的撕裂与痛苦,今天的广东人才更懂得珍惜差异、包容多元。历史不会简单重演,但它的影子却可能以不同的方式出现。

你觉得,从这段土客大战的历史中,我们今天最应该记住的是什么?欢迎在评论留言!

原创文章,作者:劳震宇,如若转载,请注明出处:《一百六十年前惨烈的土客大战》https://www.gznf.net/story/156911.html

评论