摘要:广州人籍贯背后的历史之谜……

如果你问一个地道的广州人:“你的籍贯是哪里?”你得到的答案通常会是:“番禺”、“南海”、“花县”、“顺德”、“中山”,甚至是“台山”。而几乎不会有人说:“我的籍贯是广州。”

为什么哪怕家族已经在广州生活了十代以上,户口本上的籍贯依然不是“广州”呢?

▲点击收看视频

要回答这个问题,我们得先搞清楚一个历史事实:在1921年以前,“广州市”作为行政单位根本不存在。

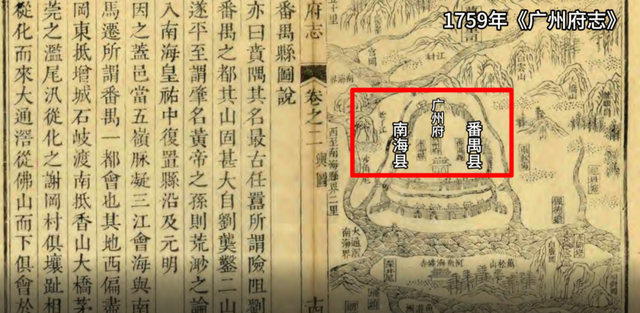

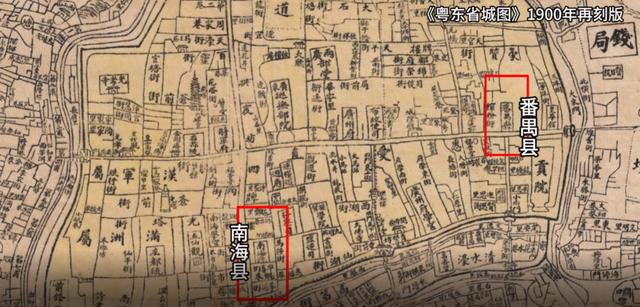

从明清时代开始,广州一直都是省城所在地,具体来说,它是广东省的省城、广州府的府城,同时又属番禺与南海两县共同管辖的县城。

▲图源网络

老一辈广州人熟知的番禺县衙大约位于今德政北路与中山四路交汇处,即现广州儿童图书馆附近,而南海县衙则在今六榕寺前街以北一带,位于古城内西侧。南海县和番禺县的分界线大概就是位于现在广州解放路。

那个时代,人们登记籍贯时,必须填写清楚“某省某府某县”,而根本不存在“某某市”的说法。

▲图源网络

这是因为在清代及民国初期,“市”并不是正式的行政建制单位,绝大多数人口的户籍管理都依附于县一级政府,因此也就不可能出现“广州市”这样的籍贯填写。当时生活在广州城内的人,他们的籍贯只能填写“广东省广州府番禺县”或“广东省广州府南海县”。

1921年11月,陈炯明仿效欧美城市的管理制度,设立“广州市政厅”,这是广州首次以“市”的名义独立成建,但仍属于省辖的自治机关。

▲陈炯明,图源网络

1925年国民政府广州革命政府成立后,进一步将其升格为“广州特别市”,地位相当于省级直属市。尽管如此,早期的市政机构尚未全面掌握户籍管理权,直到1929年《省辖市组织法》颁布后,广州市才真正确立与县平级的行政地位,并开始直接登记户籍。

然而,这并没有改变人们将“籍贯”视为祖地、族源的固有观念:由于此前明清及民国初年的族谱传统早已定型,家族和宗族祠堂都是严格按照祖先的籍贯记载族人的身份。“籍贯”二字的意思,就是家族祖辈长期居住、世代繁衍的地方。一旦写入家谱,就不会轻易更改。

▲1920年代的广州,图源网络

到了1955年,中华人民共和国统一实行户籍登记制度时,公安部门在当年的户口登记细则中明确规定:“以本人祖籍所在地为准,祖籍指祖父或父亲长期居住地”。这一制度将旧时代已经形成的籍贯认定方式固定下来,结果即使后来广州的居民连续数代出生在广州市内,他们的籍贯也依然沿用祖辈的“番禺”、“南海”等县份。

此外,从文化上讲,广州本身就是一座移民城市。无论是明清时代商人从顺德、香山进入城内经商置业,还是民国时期及中华人民共和国建政初期来自台山、开平等地的大量移民进入省城谋生,这些外县移民很快就融入了广州文化。他们的后代在这里出生、成长,讲一口地道的广州话,认同广州的文化,但籍贯依然按照祖先来源的地方填写。

▲1950年代的广州,图源网络

另一方面,番禺、花县在1992到1993年先后升格为县级市,2000年又改设为广州市辖区,正式纳入市区版图。

南海的情况也类似,虽然今天南海区属于佛山市,但其城区与广州是一衣带水,历史上许多南海人世代在广州生活、工作,籍贯却始终写着“南海”——最著名的,当然就是我的同乡南海康有为啦!

▲康有为,图源网络

今天即使这些地方的人事实上已成为广州人,但他们在籍贯一栏中仍写着“番禺”、“花县”或“南海”等地名,更凸显了籍贯登记和行政现实之间的历史错位。

总而言之,“籍贯”体现的是祖辈历史迁徙的轨迹,而不完全是个人出生、成长的地点。以李小龙为例,他虽然1940年出生于美国旧金山,父亲祖居也在广州西关永庆坊,他自己成长在香港,但由于祖籍是广东顺德,因此籍贯资料一直也被记作“顺德”。

▲图源网络

由此可见,在广州,这种籍贯登记的历史惯性仍然延续至今——哪怕是最地道的广州人,他们的籍贯往往也并不写“广州”。

归根到底,文化认同、语言习惯和生活方式,往往比户口本上的籍贯更能定义“谁是真正的广州人”。只要你讲一口地道的广州话,熟悉本地的风俗习惯,融入本地的生活方式,你就是真正的广州人。

那你自己的籍贯,又是写着哪个地方呢?欢迎留言,一起聊聊这段历史的余韵。

原创文章,作者:劳震宇,如若转载,请注明出处:《为何最地道的广州人,籍贯都填番禺、南海?》https://www.gznf.net/story/151614.html

评论