摘要:从“一骑红尘妃子笑”到“日啖荔枝三百颗”,追踪古代荔枝的权力与人情……

今年,岭南荔枝大丰收,不少地方一斤只要五块钱,人人都能实现“荔枝自由”。但在古代,荔枝不仅是水果,更是权力的象征、情感的投射。

今日,我们从杜牧的“一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来”以及苏东坡的“日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人”这两句广为人知的诗句出发,看看古人为了吃荔枝付出了怎样的代价,又留下了什么样的文化印记。

▲点击收看视频

唐朝时候,杨贵妃非常喜欢吃荔枝。可荔枝一摘下来就容易变味,要在三天之内送到她嘴里才算新鲜。唐玄宗不惜动用整个国家的驿传系统,开通了一条专门为贵妃服务的“快递专线”。

这不是普通人能想象的派送,而是一整套国家级别的物流体系,每二十里换一次人,每六十里换一匹马,昼夜不停,翻山越岭直奔长安。为了博妃子一笑,有时甚至要付出几百匹马死在途中这样的代价。杜牧的那句“一骑红尘妃子笑”,听起来浪漫,实则暗藏讽刺。

▲图源网络

很多人以为,杨贵妃吃的荔枝都是从岭南送来的。但根据近年来考古与文献的交叉研究,很有可能的来源,其实是今天的重庆涪陵、四川泸州、达州一带。这些地方在今天属于西南内陆,但在唐代,却是荔枝的重要产区之一。

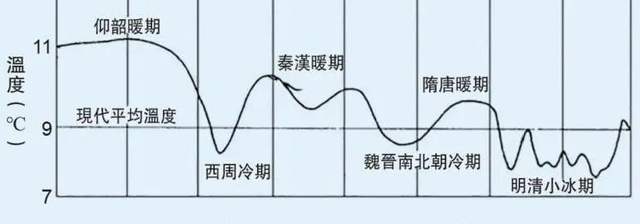

这并不是讹传,而是与当时的气候条件有关。唐代中期正处于“隋唐暖期”——这是指公元7至9世纪间全球气候阶段性转暖的时期,比今天的年平均气温高出一到两摄氏度。

▲图源网络

这种气候条件使荔枝种植的北界可以大幅度北移,不只是岭南,四川盆地、陕南汉中盆地乃至巴山以南的低海拔地区,也都能成功栽种荔枝。这些在《华阳国志》《蜀中广记》《新唐书》等古籍中都有所记载。

当时的运输技术也堪称古代“冷链”:将带枝叶的新鲜荔枝装进竹筒,用蜂蜡封口,再以湿苔草包裹保湿,尽可能保持荔枝的新鲜与色香味。据说在湿润阴凉的环境下,这种方法可以维持三至五天的新鲜度。这种技术虽然没有冰柜和空调,但原理上与现代冷链运输异曲同工。

时光来到两百多年后的宋朝,被贬到岭南的苏东坡,也写了一句让后人津津乐道的诗:“日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人。”这句诗正出自他被贬至惠州的第三年。

当时的他,人生已经跌入谷底,政治上屡遭打击,身体也每况愈下。但在岭南这片原本被视为“瘴疠蛮荒之地”的地方,他却慢慢放下了怨恨与挣扎,开始真心欣赏眼前的山水与人情。而岭南盛产的荔枝,正是让他重拾生活趣味的重要“慰藉”。

▲图源网络

与杨贵妃吃的千里贡果不同,苏东坡吃的荔枝,是地地道道的本地水果。他在惠州西湖附近、罗浮山下亲自游历过荔枝园,吃的是“朝采午食”的鲜果。据说,当地农人常把荔枝种在通风避雨、光照充足的山坳中,果实大而核小,脆爽清甜。

苏东坡一吃就上瘾,甚至在书信中自嘲说:“前日食荔枝太多,痔疾大发,几不能起。”

▲图源网络

当然,三百颗这个数字未必是实数。宋人诗文常以“三百”、“千里”这种虚数表达极多极强的情感。

但也有一种民间说法颇具趣味:有观点认为,“日啖荔枝三百颗”其实源于苏东坡听错了粤人说话——原句是“一啖荔枝三把火”,意思是荔枝性热、容易上火。苏轼初到岭南,语言不通,把“啖”与“日啖”,“三把火”误作“三百颗”,结果误打误撞写成了千古名句。

当然这只是趣谈,并无实据。从历史学角度来看,这句诗写于宋代惠州时期,是苏轼亲笔诗稿中的原文,不存在后人附会的误传问题;而从语言学角度出发,北宋时的粤语与今天相比尚未定型,且“一啖三把火”在音韵上与“日啖三百颗”并无混淆空间,因此“听错”一说更像是后人玩笑性质的解释。

▲图源网络

一边是杨贵妃的“荔枝专线”,一边是苏东坡的“本地直采”。一个象征宫廷的奢华与欲望,一个承载岭南的土地与人情。如果说杜牧写的是“权力之果”,那苏轼写的,就是“土地之礼”。而你最喜欢吃哪一种荔枝呢?欢迎在评论区留言!

原创文章,作者:劳震宇,如若转载,请注明出处:《杨贵妃唔食广东荔枝?苏东坡听唔明广东话?》https://www.gznf.net/story/148808.html

评论