摘要:防疫防蚊,防的到底是谁?

最近广东一些地方为防控基孔肯雅热采取的措施,引起了不少市民关注:

有社区张贴通知,要求租户限期搬离;有小区要求业主三日内“清理犬只”;还有居民反映,自家鱼池被喷药污染,阳台绿植被人登上高空作业车毁掉;甚至有人发现,家门锁被换了,理由是“防疫入户消杀”。

这些“魔幻现实”的情节,让人忍不住要问:防疫防蚊,防的到底是谁?

科学与恐慌

基孔肯雅热是一种由伊蚊叮咬传播的病毒性疾病。症状多为发热、关节疼痛、皮疹等,多数患者可在一至两周内自行恢复,属于可自愈性疾病。

截至目前,本轮疫情中并未出现死亡案例。这并不意味着可以掉以轻心,但也提醒我们,防控讲究科学,措施需要分寸。

真正有效的防疫,是消除蚊虫孳生地、提升居民防叮意识;而不是“清人、清宠、清屋”。

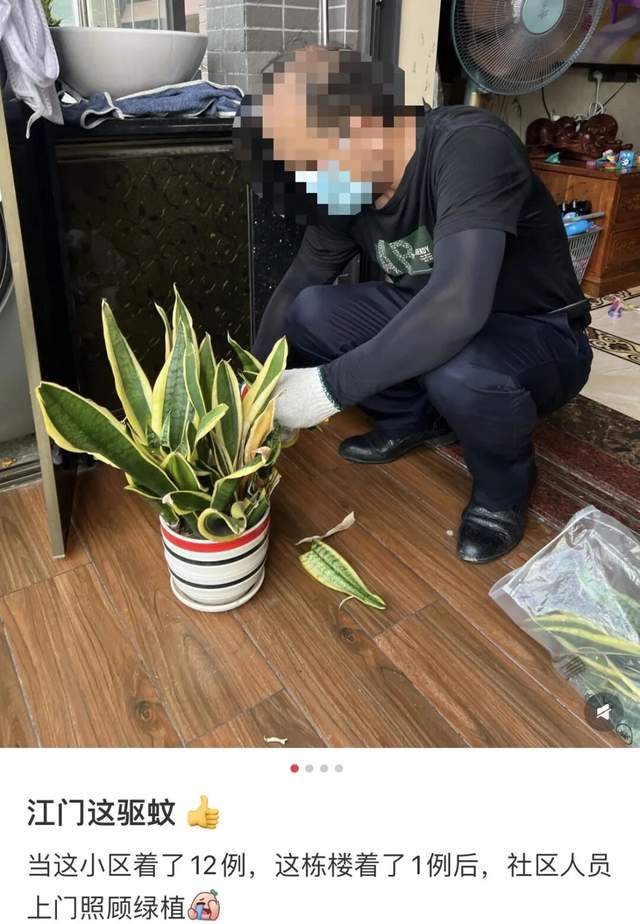

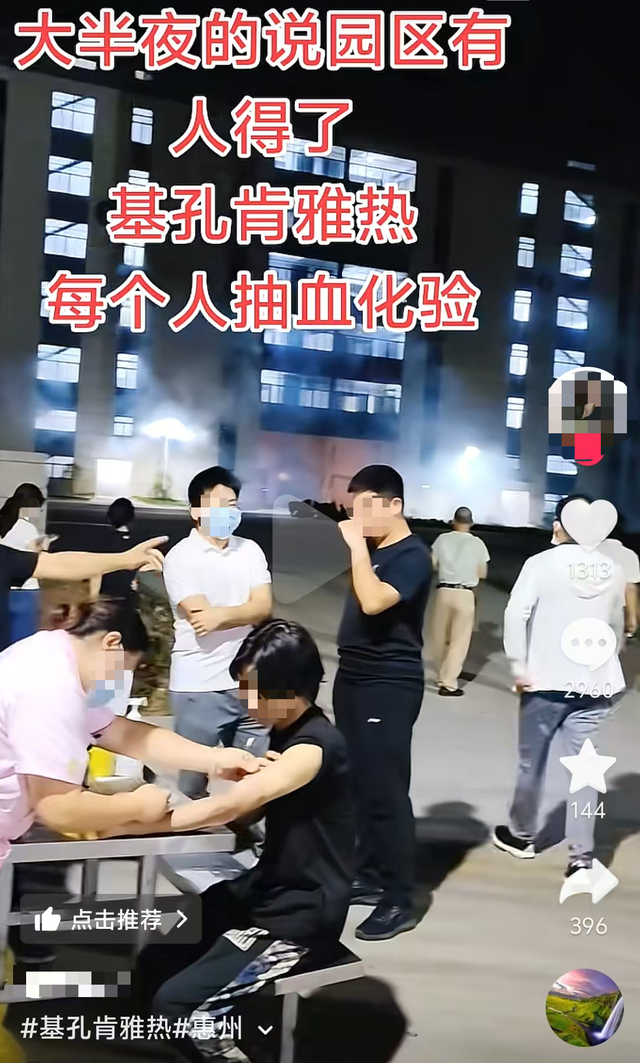

▲网友帖文

缺乏科学指导与沟通的防控措施,只会让恐慌取代理性。在防控工作中,基层最怕的不是疫情,而是问责。

“宁可多做、不敢少做”,于是防蚊行动逐渐演变为“清场式防疫”:喷药越多越安心,封锁越紧越保险。然而,防控措施的力度,应与疾病的风险成比例。

▲网友帖文

当行政冲动压过科学判断,“防疫”很容易异化为“防责”,公众的信任也随之消耗。

喷药式防疫

这段时间,广东不少地方都在大规模喷药灭蚊。

街头巷尾白雾弥漫,但市民的疑虑也在增加:这么多药喷下去,会不会对健康有害?

灭蚊药通常含有拟除虫菊酯类成分,对蚊虫致命,却对人畜也有刺激性。

孕妇、儿童若吸入过量,可能出现头晕、咳嗽、恶心等反应;猫、狗、鱼类等宠物更为敏感,已有网友反映出现不适甚至死亡。

此外,药剂喷洒过频、通风不足、喷射浓度不均,还可能造成空气污染、植被损坏等问题。

▲网友供稿

防疫的初衷是“护健康”,但若操作失当,带来的次生灾难可能比疾病本身更严重。而在一些地方,“防蚊”的形式主义还不止于此。

砍树式防蚊

除了喷药,不少城市小区最近还出现了另一种“极端防蚊”方式——砍绿植。

一些物业为了防止蚊虫滋生,把原本郁郁葱葱的花圃、灌木、树丛一一铲平,曾经的绿荫小道,如今变得光秃秃一片。

短期内似乎“清爽了”,但居民们很快发现:空气更闷热了,遮阴少了,蝉声没了,连小鸟都不来了,而蚊子,却依然存在。

▲网友供稿

事实上,科学研究早已表明:蚊虫的孳生地主要在积水,不在树叶。相反,绿植还能在一定程度上调节湿度、吸附尘埃、改善微环境。

当“防蚊”变成“清绿”,不仅无助于防控,反而破坏了生态平衡,也损害了居民的生活质量。

更令人无奈的是,在某些地方,“清绿”甚至演变为粗暴清理。

广州越秀区一栋居民楼,居委会派人上天台处理可能积水的杂物——包括花盆与绿植。但工人并未分类搬运,而是直接将整盆植物从八楼天台扔到二楼平台上。

居民惊呼“防蚊成了拆楼”,既担心安全,也质疑这种做法是否真有必要。

这种以“防控”为名的“强制清理”,让人开始怀疑:究竟是在防蚊,还是在防麻烦?这种做法,像极了一个误会的循环——为了追求“干净彻底”,却把原本健康的环境一起清除。

最近有江门的网友调侃——“为了防蚊虫,小鸟天堂要不要也砍掉?”一句玩笑,却道出了许多人心底的无奈:当防疫的逻辑失去比例,理性的树,也会被连根拔起。

防疫的终点

基孔肯雅热的传播靠蚊子,但恐慌的蔓延靠人。

真正让社会变得安全的,不是喷多少药、贴多少通告,而是科学、透明与信任。

不是什么都可以不惜一切代价的,而是什么都有代价的。即便是涉及健康与生命,也需要在风险与成本之间,小心衡量、理性决策。

因为,过度的恐慌有时比疾病更伤人,盲目的忙碌,有时比病毒更具破坏力。愿每一次“防疫”都更科学一些、温柔一些,让我们防住的不只是蚊虫,也防住不必要的伤害。

原创文章,作者:姆明,如若转载,请注明出处:《基孔肯雅热与恐慌之间,我们该防的是什么?》https://www.gznf.net/neighbor/155518.html

评论