摘要:一种错觉如何变成刻板印象?其实最多的外籍人士,另有其人……

你是不是也听过这样的说法?

“广州满大街都是黑人。”

“小北就是非洲街。”

“黑人男孩在广州谈女朋友特别容易。”

“登峰路晚上比白天还热闹,外国人多过中国人。”

在网络上、饭桌上、短视频评论区,这样的话屡见不鲜。有人带着猎奇心态围观,有人则暗含警惕与焦虑。但无论态度如何,一个印象似乎已深入人心:广州,是全中国黑人最多的城市。

▲图源网络

甚至还有一种具体到惊人的说法:广州有50万非洲黑人。这个数字看起来“像真的”,但真的是事实吗?

非洲人为何在广州“特别显眼”?

非洲人与广州的联系,确实有历史背景。

自上世纪90年代以来,随着中国制造业迅速崛起,越来越多来自尼日利亚、加纳、马里、喀麦隆等非洲国家的商人来到广州,采购服装、小电器等商品。为了方便交易与生活,他们聚集在越秀区的小北、登峰、三元里一带。这些街区租金便宜、物流便利,靠近服装批发市场,也逐渐形成了一个带有强烈“异域风情”的非洲人聚集区。

▲图源网络

部分外媒称这里为“Chocolate City”,中文互联网上也流行“非洲街”“黑人一条街”等标签。走在这些街区,五分钟内可以看到几十位肤色黝黑的外国人,确实容易让人产生“人数众多”的强烈印象。

▲图源网络

这就是我们说的“高密度视觉感知效应”:在局部空间中高度集中,就容易被放大为“到处都是”。

广州真的有“50万黑人”吗?

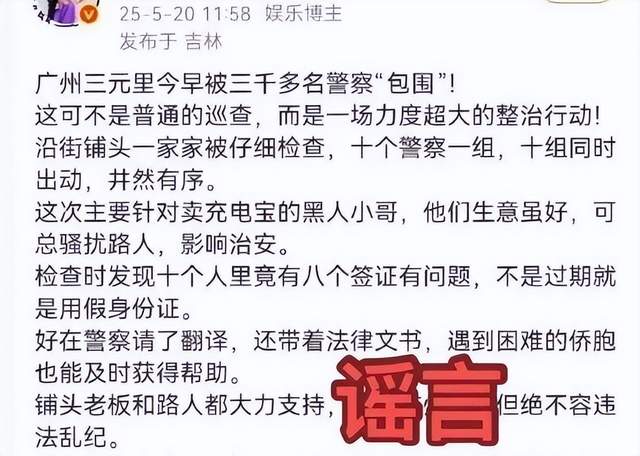

这个说法,其实是典型的“偷换概念”。

2021年4月,广州市召开新闻发布会,广州市委宣传部副部长朱小燚在会上明确表示:“广州越秀区有50万非洲人”的说法纯属谣言。

实际上,经核查,越秀区当时登记在住的外国人仅为3642人,排名前五的国籍是美国、马里、尼日利亚、加拿大和澳大利亚。全市外籍人口中,日本人和韩国人反而是最多的。

▲图源网络

那“50万”这个数字从哪来?

据广州市公安局2014年通报,2013年广州口岸全年记录的来自非洲国家的“出入境人次”为约54万,其中大量是同一批人反复往返,如签证有效期短的采购商、货运中转人员等。结果这个“人次”就被有些自媒体故意混淆为“人数”,传播成了“广州有50万黑人”的耸人听闻之语。

这种典型的偷换逻辑,加上几张高密度街景照片和煽动性标题,很容易令人误以为广州已“非洲化”。而这种说法,既不准确,也非常危险。

可见性为何变成刻板印象?

这种“广州黑人特别多”的印象之所以能大范围流传,不只是因为街头密度高,更与当今网络传播机制、审美偏见、以及社会心理深层结构密切相关。

其一,社交平台天然偏好“异质化内容”。肤色差异、语言不通、穿着打扮与行为习惯的不同,更容易被剪辑包装为“新鲜事”“反差感”“社会问题”,在流量机制推动下快速传播。“

小北黑人街”“非洲人打群架”“黑人情侣街拍”等内容,点击率高,传播力强,久而久之就强化了公众对“非洲人=问题”的印象。

▲图源网络

其二,种族+性别+情绪的组合,放大焦虑叙事。网上大量传播一些“广州女孩与黑人交往”“非洲人骗婚骗生孩子”“被黑人感染艾滋病”的帖子,图文并茂,情绪煽动,甚至有人刻意制造“中非混血儿面临歧视”之类的伪道德议题。

但据广州市民政局统计,2012至2016年间,广州每年登记的中非跨国婚姻从未超过20对。而同期广州女性与欧美或日韩男性登记结婚的数量远高于此。

▲图源网络

这种传播套路,本质是利用人们对“跨族婚恋”的复杂情绪,把极少数真实案例无限放大,并投射上“文化危机”与“道德沦丧”的想象。

说白了,是在用“女孩的身体”当战场,把个人选择妖魔化成集体危机感。

其三,潜在的“白人至上”文化逻辑仍在起作用。肤色越接近本地人越“不容易被当作外国人”,肤色越深、经济背景越“发展中”,越容易成为被标签化、可嘲笑、被质疑“来路”的对象。

▲图源网络

长久以来,主流叙事将欧美塑造成文明、理性、有素质的代表,把亚非拉国家放进“混乱、低能、落后”的语境里。因此,中国人歧视黑人,不是因为肤色,而是潜意识里把“黑”当作贫穷、低文化、低威胁等级的象征;而愈发优越的身份认知,就建立在“比非洲人强”这种想象上。

最常被忽视的,才是最多的

根据广州市公安局出入境管理部门2019年底公布的数据,广州在住外国人总数为86,475人。数量最多的,是韩国人(8,048人),其后是日本(6,128人)、印度、美国。

哪怕在2020年疫情高峰期,外国人锐减至3万多时,韩国人仍以4,600人稳居第一。

▲远景路,图源网络

然而,大多数人并不会觉得“广州到处是韩国人”——因为他们的存在感,远没有非洲人那么“显眼”。

这是因为,韩国人在广州的生活方式,几乎是“嵌入式”的:他们多居住在天河北、珠江新城等高端社区,白天出入写字楼、工厂、学校或贸易公司,晚上回家聚餐或健身,节奏规律、行动分散,很少扎堆在街头喧闹。

他们有自己的生活圈,有韩国超市、韩国美容院、韩语补习班,也有供孩子就读的韩国国际学校、韩国人教会和文化中心。有些家庭主妇专门组织韩语兴趣班和手工聚会,工作日甚至有“韩国妈妈团”结伴逛宜家和高德置地广场。所有这一切,看起来低调,却结构完整。

▲远景路,图源网络

对于旁观者来说,他们更像“看不见的外国人”:不像游客爱拍照,不像商贩爱喊价,不像留学生爱蹦迪。他们的存在方式,不制造噪音,不占用公共空间,也不容易被社交媒体抓拍。

所以他们被忽略,但从未缺席。你看不见的群体,有时才是城市结构中最稳固的那一层。

国际面孔比想象中更复杂

广州是一座千年商都,也是一座多元共生的城市。它真正的“国际化”,不止于登峰街头的吆喝声,更存在于写字楼会议室的韩语电话、大学课堂上的英日讲义、和那些看起来并不“外国”的外国人。

当我们只盯着“可见性高”的群体,就容易忘记更广阔的结构;当我们根据肤色和标签判断一个人,我们就已经离“理解”这个词越来越远。

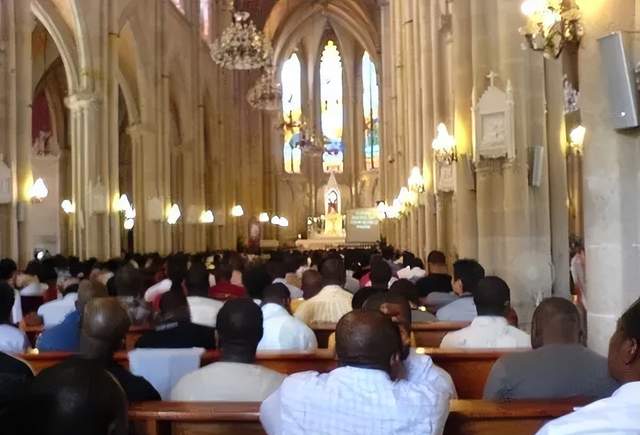

▲圣心大教堂,图源网络

非洲人在广州的生活,与其他外国人一样有苦有乐,有合规也有问题。他们不该被神化,也不该被污名化,更不应被当成恐慌的触发器。

更不该的,是用一张图片、一个标题、一个谣言,就把几百万广州人的脑海里种下一个“他们都来了”的幻象。

▲图源网络

你怎么看广州“黑人很多”的说法?你是否也曾听过“广州黑人特别多”的说法?你在街头看到得最多的外国人,又是哪一国的?你认为网络上的“数据”和你眼中的现实,差距有多大?欢迎留言,说说你的观察。

也欢迎转发这篇文章,让更多人一起擦亮双眼,分辨印象与事实之间的距离。

原创文章,作者:姆明,如若转载,请注明出处:《为什么很多人觉得广州“黑人特别多”?》https://www.gznf.net/neighbor/151968.html

评论