摘要:Swatch的广告是愚蠢,还是恶意?

最近,瑞士手表品牌 Swatch 因为一张广告照片在中国遭遇巨大争议。

照片中的男模特摆出了一个夸张的“眯眯眼”动作,结果引发大量网友指责“辱华”,甚至呼吁抵制。事情发酵之后,Swatch 在全球范围紧急下架所有相关内容,并公开道歉。

很多人会问:为什么一个简单的表情动作,会被解读为“辱华”?

▲点击收看视频

要理解这个问题,就要追溯到近代的种族主义历史。十九世纪欧美流行“黄祸论”,东方人被描绘成对白人世界的威胁。媒体和漫画里,中国人往往被画成黄皮肤、塌鼻梁、眯眯眼,这些特征被用来强调“异类”和“低人一等”。

▲黄祸论漫画,图源网络

到了二十世纪初,英国作家萨克斯·罗默塑造了一个著名的虚构角色——傅满洲博士。他就是“黄祸”的化身:眼睛细长、留着山羊胡、阴险狡诈,精通毒药与阴谋。欧美影视和舞台剧里,演员会特意化妆成“眯眯眼”的形象去扮演傅满洲。

久而久之,这种眼睛形象就固化为“邪恶东方人”的种族标签。对海外华人来说,这种符号意味着长期的污名和歧视。于是今天,当中国很多网民看到广告里出现类似的“眯眯眼”动作,很自然就会联想到这种历史记忆,并认定为冒犯。

▲图源网络

从 Swatch 的角度看,他们一直强调“年轻、玩味、潮流”的品牌调性,广告里常见一些夸张搞怪的表情。这次他们可能只是想营造轻松氛围,却忽略了中国语境中的敏感点。

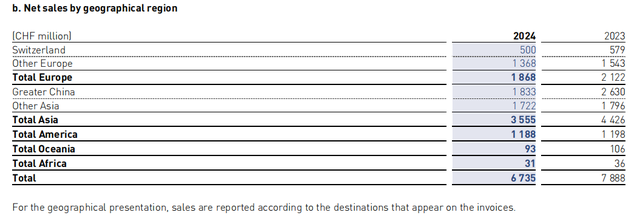

要知道,中国市场是Swatch集团最大的单一市场,占了大约三分之一的收入,他们根本没有动机去侮辱米饭班主,自砸饭碗。

▲Swatch地区销售量,图源网络

所以,更合理的解释是:创意团队缺乏文化敏感度,审核把关出现漏洞。在这里,我想特别强调一点,很多类似的争议,其实完全可以用“愚蠢”来解释,而不必用“恶意”来解释。

很多人觉得“辱华广告”总是外国品牌的问题,但其实中国品牌在海外市场,也曾因为广告创意闹出过“大头佛”。

最典型的就是2016年的俏比洗衣溶珠。广告里,一个黑人男子被推入洗衣机,最后被“洗白”。这在欧美引发轩然大波,被批是赤裸裸的种族歧视,最终广告被紧急下架,品牌也不得不公开道歉。

▲俏比洗衣溶珠广告

这件事说明,跨文化传播是双向的,中国品牌走出去,如果不了解对方的文化背景,同样会踩雷。其实即便在同一个国家,不同地区之间,也存在类似的问题。

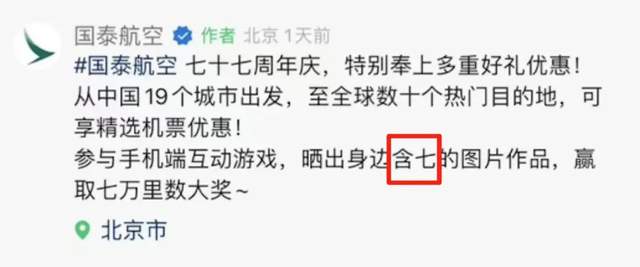

比如不少外地品牌进入广东市场时,会用“柒”“嗨”这样的字作为品牌名或广告语,觉得响亮、洋气。但在粤语里,这些词都接近粗口谐音,当地消费者看到只会觉得低俗、冒犯。这说明广告创意如果忽视本地语言文化,卖点就可能变成雷点。

▲图源网络

作为一个在广告和公关行业工作多年的从业者,我个人的感受是,一个品牌要进入某个市场,创意最好交给本地的创作团队来做。

总部可以提供品牌战略和核心价值,但在落地阶段,本地团队必须有审议甚至否决的权利。因为他们最了解本地文化的敏感点,也最能预判舆情。

▲Swatch广告,图源网络

否则,就可能像这次 Swatch 一样,本意是轻松搞怪,却因为忽视了历史符号,被解读成恶意冒犯,最终损失远大于广告本身的投入。你怎么看这件事?你又有没有见过类似“广告踩雷”的案例呢?欢迎在评论区留言!

原创文章,作者:劳震宇,如若转载,请注明出处:《Swatch广告翻车,“眯眯眼”从何时开始成为辱华标签?》https://www.gznf.net/story/151955.html

评论