地级市、地区、自治州、盟(简称地市)作为国家治理体系的重要行政层级和区域协调发展的支点,其发展质量直接决定了国家治理体系的整体效能,并深刻影响国家现代化建设的宏观目标。

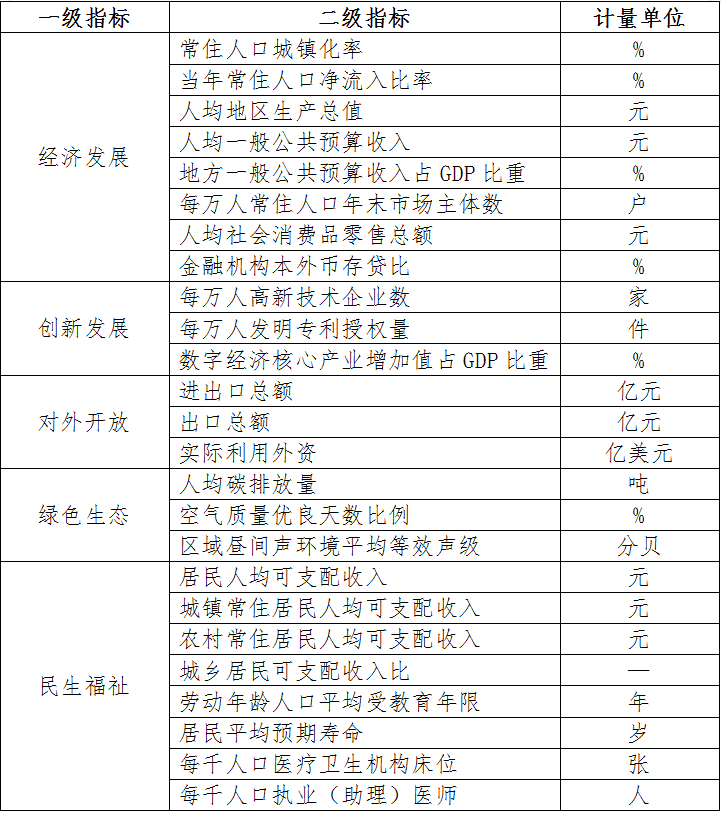

天和经济研究所持续聚焦地市综合发展指数研究,其核心目标在于构建一套多维度的、科学的研究指标体系,精准刻画其在经济增长驱动力、创新要素集聚度、对外开放梯度、生态文明建设水平和民生福祉实现度等维度上的异质性特征,从而推动地方治理模式从传统方式向现代化的治理转型,为夯实区域发展平衡性与协调性,服务于国家高质量发展的战略大局,提供坚实的理论支撑与实证依据。

2025天和全国百强地市综合发展指数为84.3 深圳市稳居榜首

全国地市综合发展指数研究旨在全面评估地市发展质量与综合实力,为地方政府决策提供科学依据。研究对象在全国范围内选取了农村居民可支配收入超过2万元的231个地市,比2024年增加26个。

表1 天和2025全国地市综合发展指数指标体系

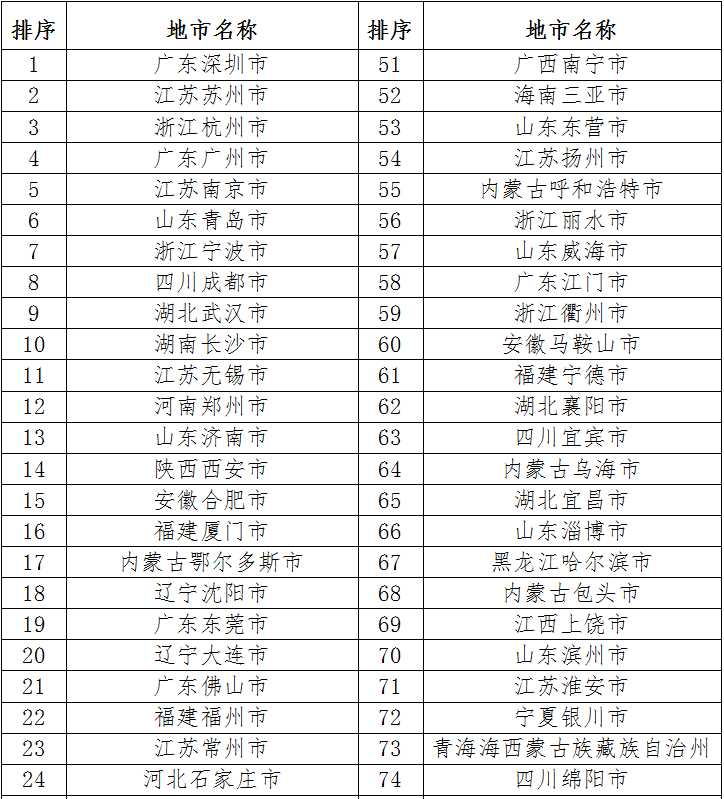

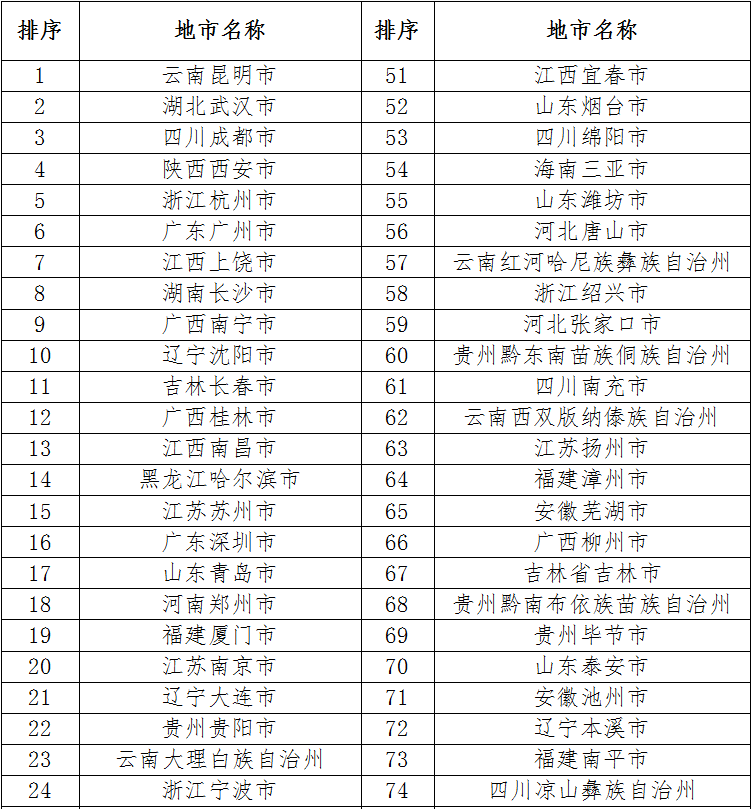

表2 天和2025全国百强地市名单

研究结果显示,天和2025全国百强地市综合发展指数为84.3,比2024年提升4.3。深圳市稳居榜首,前十的地市分别是:广东深圳市、江苏苏州市、浙江杭州市、广东广州市、江苏南京市、山东青岛市、浙江宁波市、四川成都市、湖北武汉市、湖南长沙市。前十强东部占7席,中部占2席,西部占1席。百强地市在经济发展水平、科技创新能力和城市综合服务功能等方面表现突出,是全国地市发展的标杆。全国百强地市贡献了全国近60%的GDP总量和近50%的地方财政收入,更在高质量发展赛道上展现出多维突破的鲜明特质。这些百强地市以“产业高端化、创新集群化、开放国际化”为核心,构建起引领区域经济升级的现代化发展体系。在产业结构上,百强地市率先起步完成从“传统制造”向“智创制造”的跨越,新能源汽车、集成电路、生物医药等高新技术产业产值占比达40%以上,部分城市数字经济核心产业增加值突破千亿元。在创新生态上,百强地市平均每万人拥有高新技术企业数量达全国平均水平的2倍以上,研发投入强度均值保持在2%以上,形成了“高校院所+科技企业+产业基金”的创新闭环。在制度供给上,百强地市通过“亩均论英雄”改革、要素市场化配置试点等多重举措,市场主体活跃度稳居全国前列。百强地市通过不断深化改革、扩大开放,有效提升了自身的综合竞争力,为全国地市发展树立了可借鉴的榜样。

2025天和全国旅游百强地市综合发展指数为76.4,昆明市荣膺榜首

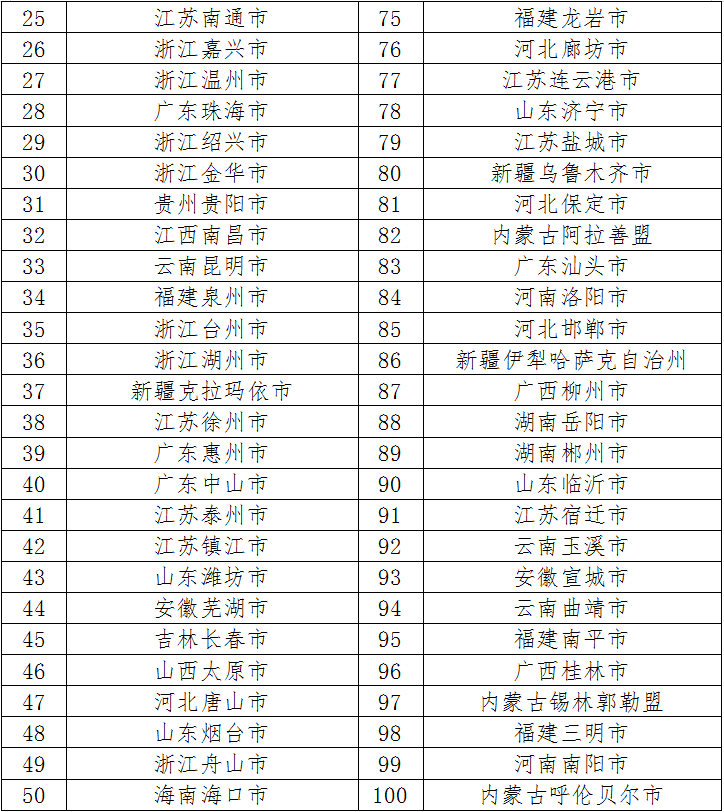

全国地市旅游发展指数研究旨在全面评估各地市旅游发展的综合实力,为各地旅游发展提供科学参考。研究对象涵盖全国范围内的333个地市。

表3 天和2025全国地市旅游发展指数指标体系

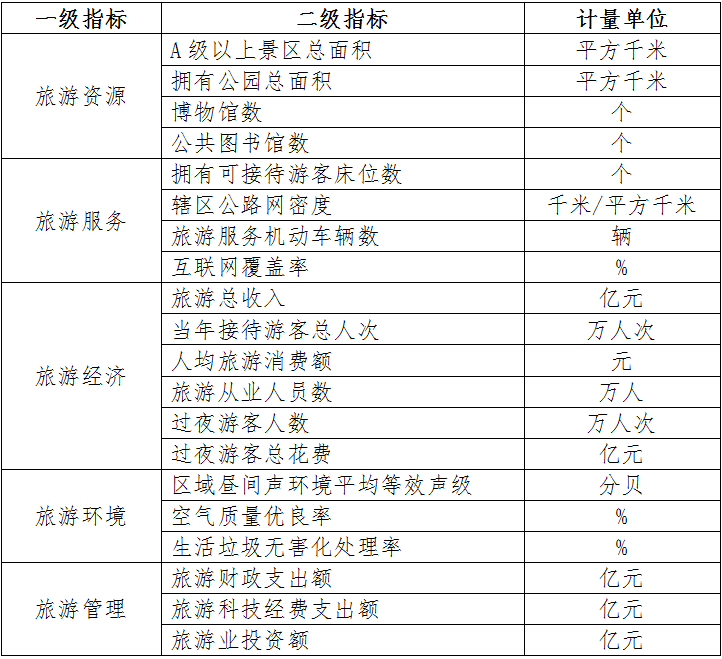

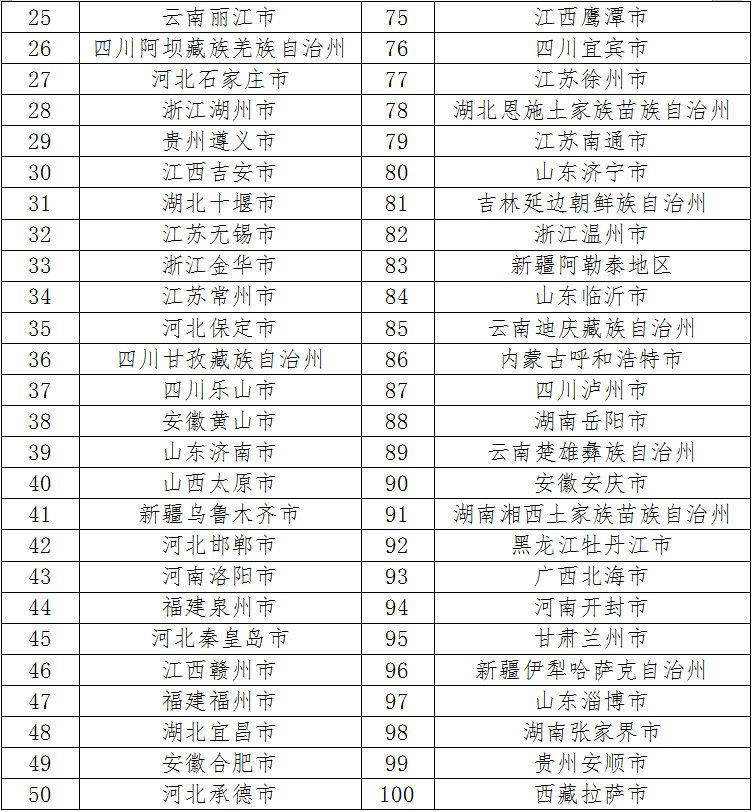

表4 天和2025全国旅游百强地市名单

研究结果显示,天和2025全国旅游百强地市综合发展指数为76.4。云南昆明市荣膺全国旅游百强地市榜首。位居前十的分别是:云南昆明市、湖北武汉市、四川成都市、陕西西安市、浙江杭州市、广东广州市、江西上饶市、湖南长沙市、广西南宁市、辽宁沈阳市。前十强东部占2席,西部占4席,中部占3席,东北占1席。旅游百强地市前十强发展特色鲜明,发展路径清晰,呈现百花齐放的格局。全国旅游百强地市凭借各自独特的旅游资源整合与创新旅游服务模式,在旅游资源开发、旅游服务提升、旅游经济促进以及旅游环境营造等方面各有亮点,共同推动了全国旅游百强地市整体水平的显著跃升。

旅游百强地市已形成“生态旅游+资源富集+综合型枢纽”的立体化发展格局,各地市基于资源禀赋实施差异化发展战略,共同推动旅游业向规模效应显著、质量效益突出、生态环境友好的高质量方向演进。头部城市在市场规模与经济效益上形成双轮驱动,昆明市、武汉市、成都市三市合计年接待国内外游客量均突破3亿人次,其中昆明市更以4890亿元旅游总收入领跑全国,展现出较强市场转化能力。旅游资源开发呈现梯度化特征。杭州市、临沂市等城市通过规模化的A级景区集群构建核心吸引力。丽江市、三亚市等地则凭借高人均旅游收入探索精品化发展路径。生态优势与产业升级形成良性循环。大理白族、黔南布依族苗族等9个自治州年度空气质量优良天数接近100%,为康养旅游奠定了坚实基础。

天和经济研究所长期专注全国地市发展的深度研究,精准剖析地市在经济、产业、创新、制度等维度上的发展态势,为各地方政府制定区域发展战略提供科学依据。未来,研究所将不断提升课题研究的广度与深度,助力全国地市实现更高质量更可持续发展。

天和经济研究所

评论