西方娱乐工业的堡垒,正被一种东方式叙事的短剧形态撬开裂缝。由中国公司推出的ReelShort,凭借其极度压缩的戏剧冲突和“每集必爆点”的产品逻辑,不仅在App Store榜单上力压TikTok,更悄然完成了一场对欧美用户内容偏好的一次“精准奇袭”。长视频巨头们垄断多年的市场,迎来了意想不到的挑战者。

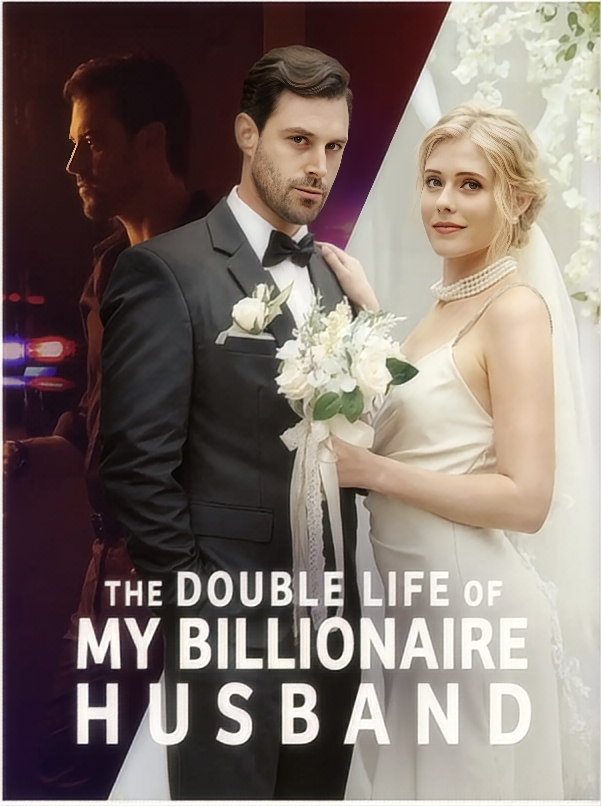

那么,这款看似“简单粗暴”的短剧应用,究竟是如何精准穿透西方市场的?其成功并非偶然,而是建立在对用户心理的精准捕捉和内容生产模式的创新之上。根据《经济学人》报道,ReelShort剧集如《The Double Life of My Billionaire Husband》、《Son-in-Law’s Revenge》以其夸张的表演、密集的冲突和戏剧化剧情,迅速抓住以女性用户为主的受众注意力。剧中角色在短短两分钟内经历背叛、复仇和逆袭,将情感张力放大至极致,这种高度情绪化的娱乐体验,精准切中了用户利用碎片化时间寻求即时情绪释放的深层需求。

然而,精准的用户洞察只是成功的一半,将这些洞察转化为爆款内容,更需要一套完全颠覆传统的制作体系作为支撑。 这就不得不提到ReelShort的幕后推手——枫叶互动(Crazy Maple Studio)。根据《中国新闻周刊》媒体报道,CMS创始人贾毅在其访谈中透露,ReelShort的创作逻辑是以“magic moment”(即爆点)为核心,再反向构建人设和世界观。这种“反人性”的创作机制,却恰恰符合短剧用户“只看爽点和爆点”的消费习惯。

但这套颠覆性的内容战略,并非一蹴而就。鲜为人知的是,ReelShort在起步时却几乎跌入谷底。ReelShort在上线初期留存率仅为个位数,几乎完全失败。贾毅带领团队在复盘后发现,问题不在于商业模式或表现形式,而在于内容战略。因此,CMS决定在海外本土拍摄,不仅在演员、场景、语言上采用本地化制作,更在文化细节、情感表达和审美偏好上进行精准适配。但在创作理念上却遭遇强烈的文化冲突。欧美演员习惯“微表情表演”,难以接受“情感乘以4倍”的夸张要求;导演也抗拒从“导演中心制”转向“编剧中心制”。

尽管在制作端经历了艰难的磨合,但一旦这套独特的内容生产线得以跑通,ReelShort与之匹配的商业模式便发挥了巨大的威力,使其在竞争激烈的流媒体市场找到了突破口。这本质上是一场“情绪消费”的胜利。ReelShort的付费模式不同于Netflix的包月制,而是通过单剧付费最大化内容价值。贾毅在先前接受中国新闻周刊采访时便已提到,包月制是对优质内容的“削平”,而ReelShort则让“那些真正受欢迎的剧集能够获得更高的回报”。

因此,商业模式的创新与内容生产的革新共同构成了ReelShort颠覆行业游戏规则的双引擎。更重要的是,ReelShort代表了一种新型内容生产范式的崛起。贾毅曾透露,ReelShort单剧投资仅30万美元,远低于Netflix动辄千万的大制作,却能够通过数据驱动和快速试错,精准捕捉用户偏好。这种“轻量化、高迭代”的模式,打破了传统影视行业的大资本垄断,为中小型创作团队提供了进入全球市场的可能。

ReelShort的崛起,“标志着一种全新的中国文化出海模式正在兴起”——不再是简单的“内容输出”,而是更深层次的“模式输出”。尽管前路依然漫长,但这一以数据为引擎、以短剧为载体的创新范式,已经展现出重构全球娱乐生产与消费格局的潜力。ReelShort的故事才刚刚开始,但它已然揭示出一个趋势:未来的文化影响力,不再仅源于宏大的叙事与巨额的制作,更源于对人性共鸣的精准捕捉与商业模式的大胆重构。

本文来自投稿,不代表本站立场。作者:小鲁,如若转载,请注明出处:《“一分钟短剧”奇袭全球:ReelShort如何用中国模式重构娱乐消费》https://www.gznf.net/market/154063.html

评论