摘要:你会为一份关键工序完全现做的点心,多付 10% 或 20% 的价格吗?

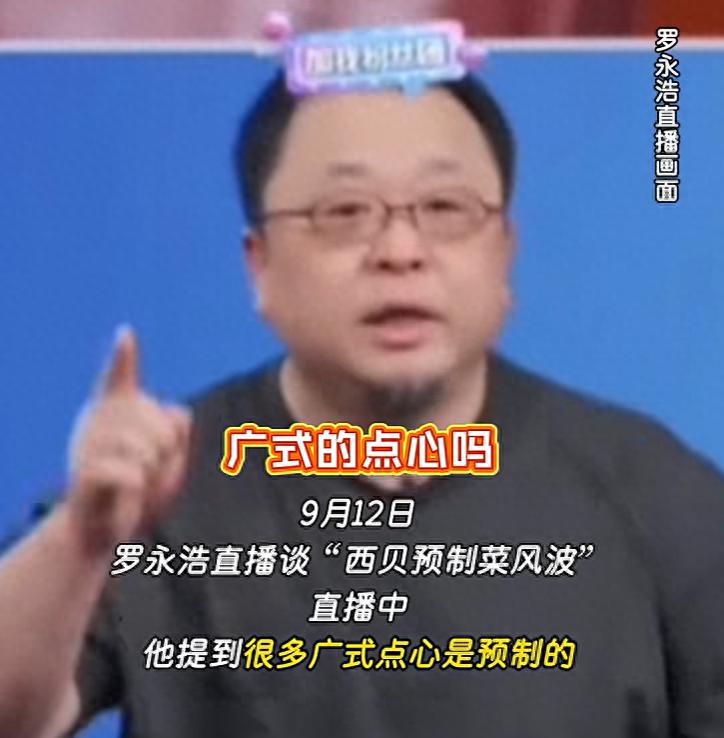

最近,罗永浩在微博上炮轰西贝“满桌预制菜,还卖那么贵”,一时间把“预制菜”推上了风口浪尖。西贝随后回应称,所点菜品全部现做,并公开了“作业指导书”,双方各执一词,争论迅速发酵。

更让人意外的是,罗永浩还把矛头指向了茶楼里的广式点心,声称其中也常有预制环节。

▲图源网络

这一来,舆论场彻底热闹起来。有人拍手称快,觉得终于有人替消费者说出了心声;有人则替餐饮业喊冤,认为预制菜本质是行业标准化和成本控制的无奈选择。

但预制菜究竟错在哪里?是卫生问题?是健康隐患?还是口味被牺牲?或仅仅是信任感的崩塌?要回答这些问题,恐怕不能只凭情绪站队……

预制菜该如何定义?

要理解为什么预制菜会引发如此激烈的争论,先得看看“预制菜”在不同群体眼里的样子。

对消费者来说,预制菜往往等于“不新鲜”,甚至和“添加剂”“假手艺”挂钩。大家想象中的“现炒现蒸”,是一种可以看得见的安心。只要没看到厨师在现场操作,哪怕只是提前腌制或冷冻配送,很多人都会直接判定为“预制”。

对餐饮业而言,预制则是标准化的一环。中央厨房、统一配料、冷链运输,本质上是为了降低成本、减少浪费、保持口味稳定。没有这一环节,连锁品牌很难活下去。

▲图源网络

而在政策制定者眼里,预制菜有着明确定义:必须经过预加工、包装与储运,供二次加热或复烹后食用。按照这个标准,腊肠、真空泡菜、袋装卤味,都可能算“预制菜”。

也正因如此,有业内人士指出:“预制菜、预制半成品等并不是新鲜事物,而是食品加工以及行业细分的产物。从农田到餐桌的整个过程中,停在任何一点,都属于某种程度的预加工。比如,生猪→白条猪→里脊肉→肉丝→腌制入味的肉丝→过油肉丝→尖椒肉丝→装盘的尖椒肉丝。你说停在哪算预制,之前不算预制?”

显然,预制菜并不是一个黑白分明的概念,而更像是一条连续光谱。

▲图源网络

三个圈子几乎没有重合,于是,一道菜在餐饮人眼里是“正常供应链”,在消费者心里就成了“不新鲜的黑盒子”。这,正是口水战的根源。

预制菜真的不好吃?

很多人一听到“预制菜”,第一反应就是“不卫生、不健康、不好吃”。可如果把这三个维度拆开,就会发现事情并没有那么简单。

工业化车间里生产的预制菜,往往比街头小馆子的后厨更干净,有冷链、有真空包装,食品安全可控。但真正容易出问题的,反而是门店的存放和复热环节。

▲图源网络

是否健康,关键在于配料。高盐、高油、防腐剂过量才是隐患,而这和“预制”并非必然绑定。

预制更适合一些“越放越香”的工艺,比如卤味、红烧;但对讲究火候和口感的炒青菜、点心皮,就必须现场完成关键步骤,否则口感会明显打折。

▲图源网络

事实上,公众的不满也往往是多个因素叠加的结果:有人在意价格,有人嫌没锅气,有人担心冷冻或保质期长,有人对添加剂、塑料包装心存戒备。这些不同维度混在一起讨论,就容易鸡同鸭讲,越吵越乱。

换句话说,预制菜并不是“原罪”。问题在于它在哪些环节出现,以及能否适配那道菜的工艺。

”现做“真的重要吗?

即便知道预制菜并不必然等于不卫生或不好吃,很多消费者依然坚持:只有看到厨师在面前切、炒、蒸,才算“真功夫”。这种执念,并不只是嘴刁,而是心理和文化的双重作用。

从心理学角度看,食物的安全感往往来自“可视化”。当顾客能亲眼看到食材下锅、蒸笼起雾,就会觉得透明、值得信赖。相反,如果只是一个真空袋、一台微波炉,就会让人怀疑被“糊弄”。

▲图源网络

从文化体验来看,尤其在岭南,饮茶、点心本来就是一场社交与仪式。茶楼里推笼上桌的烟火气,远不止满足口腹之欲,更是一种生活方式。如果关键工序被搬到看不见的工厂,哪怕味道差别不大,这份“体验”也会消失。

▲图源网络

因此,消费者的执念,其实是对信任和文化感的执着。

餐饮业的生存逻辑

如果只从消费者角度看,很容易把“预制菜”理解为商家省钱牟利的捷径。但换个角度看餐饮业的账本,就会发现预制更多是一种不得不为的生存策略。

中国餐饮业的平均净利率常年只有 3%~5%,远低于大多数行业。房租、人力和原材料,是压在所有餐饮品牌头上的“三座大山”。西贝这样的大型连锁,一边要在一线城市高租金地段开店,一边还要保障数万员工的薪资福利,经营压力可想而知。

在这样的环境下,预制的意义并不是“暴利”,而是帮助企业减少食材损耗、降低厨房人力、提高出餐效率和翻台率,保证口味的稳定。如果没有这些手段,西贝也好,海底捞、眉州东坡也罢,很可能连日常运营都维持不下去。

▲图源网络

更现实的是,经历三年疫情,餐饮业元气大伤,许多中小餐馆至今仍在苦苦支撑。近期社保征收等政策加码,更让行业感到“百上加斤”。在这种多重压力下,企业若不能获得减负支持,就只能更加依赖预制环节来降低成本,这也加剧了消费者的不满与不信任。

因此,理解预制菜,不能只盯着餐桌上的价格标签,还要看到背后的成本结构和政策环境。

如何走出口水战?

围绕预制菜的争论,往往陷入情绪化的拉锯:消费者质疑商家“偷工减料”,餐饮业反驳说“没有预制根本活不下去”。

但如果继续在这样的口水战里打转,最终受伤的只会是整个餐饮生态。真正值得讨论的,是如何在矛盾之外,找到一个更健康的平衡点。

第一,透明化。餐饮企业可以明确标注关键工序,告诉顾客哪些环节在中央厨房完成,哪些必须在门店现做。比如一笼烧卖,可以说明“馅料统一配送,包制与蒸制在门店完成”。这样比一句模糊的“现做”或“非预制”,更能减少误解。透明度越高,信任感越容易重建。

▲图源网络

第二,给出选择。并非所有顾客都愿意为“全现做”买单。餐厅完全可以推出分层菜单:标准版保证效率和实惠,匠心版则在关键环节全程门店完成,价格更高。这样,愿意追求极致体验的顾客有选择,想要快速便捷的顾客也能接受。市场自然会用脚投票。

第三,推动规则。行业协会与监管部门应尽快建立统一标准,明确哪些算预制,哪些必须标注,让定义不再模糊。唯有规则清晰,才能避免“各说各话”的混乱,防止良币被劣币驱逐。

▲图源网络

第四,减轻行业负担。在监管食品安全、保障消费者权益的同时,政府也应考虑如何降低餐饮企业的负担,帮助它们恢复元气。否则,企业在重压下只能更加依赖预制环节来节省成本,矛盾反而会被进一步放大。

▲图源网络

除了制度和规则,耐心的消费者科普同样重要。正如一些业内人士指出的,公众常常把价格、口感、冷冻、保质期、添加剂等问题混在一起,导致“鸡同鸭讲”。

如果能在日常沟通中解释清楚冷链、添加剂、标准化工艺的科学逻辑,许多恐慌和误解或许就会减少。

你愿为“现做”埋单吗?

回到文章开头的问题:预制菜是不是原罪?答案是否定的。真正的问题在于透明与信任。而餐饮行业的健康生态,不仅需要消费者的理解,也需要企业的自律,更需要政策的扶持与平衡。

也许,未来我们点餐时,看到的不再只是菜名和价格,还能看到清晰的工序说明;餐饮企业在保证安全与效率的同时,也不必因沉重负担而偷工减料。到那时,“预制菜”三个字,就不会再是人人喊打的标签,而只是供应链里的一种合理选择。

▲图源网络

那么,你会为一份关键工序完全现做的点心,多付 10% 或 20% 的价格吗?你在意的,是口感、卫生、价格,还是透明?欢迎在留言区分享你的答案!

原创文章,作者:姆明,如若转载,请注明出处:《罗永浩怼西贝:广式点心为何躺枪成预制菜代表?》https://www.gznf.net/headlines/153356.html

评论