沿铁路逃来香港的难民

世界经济尚未从1929年至1933年经济大危机中复苏,1937年又爆发了新一轮的经济危机,英镑、美元相继贬值,累及香港经济也一蹶不振,银根收紧,市面陷于萧条,商界哀鸿遍地;深水埗、旺角、九龙城大量新建楼宇,十室九空,租金一减再减,亦无人问津;酒楼、茶居门可罗雀,店家绞尽脑汁,推出各种优惠来吸引食客,仍难以维持。但随着难民潮的到来,香港房地产竟因祸得福,出现了某种畸形的繁荣,市区的空置楼宇,几乎被租赁一空,租金逐日飞涨,以致港府要出台规定,限制业主以加租方式驱赶旧租客。

在1938年6月4日的《申报》上,刊出了触目惊心的大标题:“广州避难市民,来港者近十万众!”为了控制来港人潮,在广州沦陷前,港英政府作出规定,凡来港者,必须每人持有港币至少20元或同价的财物,才准许入境,搭船与火车一律。在6月2日的《申报》,载有一条令人心酸的消息:

敌机向广州市区施行强暴投弹,毁我非武装区域,故连日逃难来港者达三万余名。昨日下午3时40分,由广州开来之轮船,有佛山、东安两轮,载来搭客三千人有奇。而未有20元之搭客,被带往警署暂留查问者,约在70人。据逃港之难民谈,彼等在广州落船时,多数乘夜在西濠口等候,否则无法落船。火车原定下午5时50分在省开行,但正午12时以前,车站已挤满搭客等候。

6月3日的消息:敌机接二连三惨炸广州,故逃难来港之难民,有增无减。昨日到港之轮船,有泰山、西安、天一、广西等轮,西安、天一两轮于下午3时10分抵港,载来难民二千余人。泰山轮则于4点30分抵港,载来难民亦有二千余人之多。广西于6时到港,载来难民九百人。其中无20元备款被逗(扣)留者有百人,由囚车送往警署留讯者。此次逃避来港之难民,而未有携备20元被留者,连日甚伙。

1939年徒步抵港的难民

1940年徒步抵港的难民

表面繁荣的下面,是危机与苦难的日益加深。这种情况,日甚一日,持续到广州沦陷,省港之间的水陆运输交通,被完全切断。但民众翻山越岭,泅水渡河,穿越边境者,依然络绎不绝。在1939年3月2日的《申报》就曾报导:“自日机惨炸深圳后,避港难民,又突激增,据警务总监司徒永觉氏称,去周内截至去月廿五日止,本港新界难民增加人数,共总三千有奇,悉由政府各难民所收容。其中有四名为军人,其余悉属平民云。兹将去周各难民营人数录后:京士柏1428人,马头涌780人,北角1524人,锦田2633人,粉岭北站989人,粉岭南站1284人,槎坑577人,共9880人。而去周则总共仅有6996人云。”

这只是在中国全面抗战爆发,至太平洋战争爆发前,两百多个星期中的一个星期的情况。这类消息,充斥香港各大报章,充斥着几乎每个星期、每一天。据3月12日公布的调查结果,滞留在港九及新界各难民营里,已超过一万人,还有大量露宿野外,或流入市区的难民,处境更为艰难,却无从统计,情况在在堪忧。

内地每一次遭逢天灾人祸,香港人总是在第一时间毫不犹豫地伸出援手。面对汹涌而来的难民潮,香港各界踊跃发起救助活动,形式多种多样。上流社会举办各餐舞会、赛马会为难民筹款,下层社会则以卖花、街头义演等形式筹款,或走街串巷,沿门募捐,然后把各界捐出的帐篷、衣物、被褥,送到难民手中。

在元朗接受慈善团体赈济的内地难民

1938年8月,在深水埗发生了一件很轰动的事情。有两个菜贩子,激于“火一般的热心”,决定把自己的衣服拿去典当,然后用这笔钱购进了一批蔬菜,在市场上义卖。当“义卖捐款救国”的标语在摊位前一贴出,人们便“呼”一声围了上来,小贩呼吁大家有钱出钱,有力出力,支援国内抗日救国。菜很快被抢购一光,许多人是用高于市价的价钱来买他们的菜。收市以后,小贩把一天所得全部捐了出去。

这两个菜贩的义举在附近的村民和街坊中迅速传开,第二天开始有一些小贩效法他们,第三天加入的人更多了,有七十多位深水埗小贩,联合举行义卖。“义卖冬瓜二十担捐款救国!”“义卖萝白,赶走萝白头!”“爱国人人有责”的横幅和标语,红红绿绿,琳琅满目,挂满了市场和街巷。附近工厂的工人闻风而来,争先恐后,掏出仅有几个斗零,参加义买义卖,现场人头攒动,喧呼盈天:“饿死再说罢,打日本鬼要紧呀!”“连本带利,捐给政府,大家要齐心来买啊!”

1939年一位女學生於中環賣花籌款賑濟内地难民

有一些小学生组成了“跪救团”,沿着深水埗的街道,逐个商店门前跪下,恳求大家出钱救国。此情此景,见者伤心,闻者落泪,最后往往是孩子与围观者哭成一片。有一些到街市买餸的女佣,感动得泪流满面,当场摘下自己手上的戒指,捐了出去。

一传十,十传百。深水埗小贩的义卖活动,经报纸一宣传,整个港九、新界都沸腾了。中环也加入了义卖行列。蔬菜行、水果行纷纷响应,沿街的果蔬摊档都贴上了义卖标志,有些小贩还租下房子,举行室内义卖,把义买者的姓名用红纸记下,贴在门口:“张太太购香蕉一只,捐款五十元”、“李先生购苹果一个,捐款一百元”……有一位外籍女士用两百元买下三只蜜橘,现场排队的顾客欢声如雷,无不投以崇敬的注目礼。

西环也加入了义卖行列了,上环也加入了义卖行列了,洋货摊、鲜花铺、报馆、饮食、运输等行业都加入义卖行列了。人们的情绪达到了沸点。货运汽车有义运,码头工人有义挑,飞发铺(理发店)有义剪。而且义卖活动,迅速从个人行为,发展成集体行为。几十家腊味店联合起来义卖,募得七万多元。酒楼茶室五行公会召开全体同业大会,一致通过举行定期义卖,统一行动,张贴标语,许多酒楼还专门设计了“轰炸东京”“水淹东瀛”等菜式,吸引食客。义卖当天,各大酒楼、食店人满为患,一天就募得三万余元。

最令人动容的,是那些街边卖香烟的老妪、擦皮鞋的街童,平日餐风宿露,日洒雨淋,自己也是家无隔夜粮,身少御寒衣,却把极微薄的收入捐了出来。这是一个创造历史的时刻,仅一个月时间,香港小贩的义卖就筹得超过100万港元。对此海内外的报纸争相报导,不仅震撼了全中国,极大了鼓舞了前方与后方的军民,也震撼了全世界,让世人看到,承受着深重苦难的中国人,依然葆有这样坚忍、顽强、勇猛、慈悲的精神,民族有此脊梁,中国是不会亡的。

1939年5月,长洲儿童舞狮募捐,支持抗日。一天之内,募得五百余元港币

在榜样力量的感召下,为支援内地抗战和救助同胞,香港人不分城市乡村,不分男女老幼,不分贫贱富贵,不分行业职业,有一分钱,出一分钱,有一分力,出一分力。在1938年的“九·一八”纪念日前夕,华商总会举行了两次义卖,拍卖的物品包括毛巾、衣服、花瓶等,也有钻石戒指一类贵重物品。九龙籐业也宣布加入义卖,从“九·一八”纪念日起,一连义卖两天,各商行积极响应,纷纷捐出义卖籐器。香港各界赈难会、华商总会则联合发动募捐防毒面具。

广州沦陷后迁到香港的中国妇女慰劳会举办首饰抽奖会,奖品包括各种钻石珠宝首饰,全部由各界人士捐出,一元一张抽奖券,筹得款项用于救助难民。演艺界纷纷举行巡回义演。一批国民党的留港中央委员也发起开办平民学校,向本港学校商借校舍,收容难民中的失学儿童,收取最低学费,或完全豁免,务使失学儿童能够继续求学。东华医院一次过拨捐5000元给保育会作为难童的给养费。

当时中国政府发起一人捐献一元,偿还外债的活动,也得到港人的热烈响应。中华艺术剧团举办巡回义演,写信给各慈善社团及学校,要求合作,得到了积极回应。剧团应岭南大学附属中学学生会之请,奔赴青山参加该校的联谊会,作为中艺巡回义演的第一站。演出剧目为《放下你的鞭子》。观众约三百余人,都受深刻的感动。

在北角专为内地难民而设的医院

演出结束,即席向观众募捐,以为一元还债运动。募得一元纸币16张,一毫银币510枚,仙士140枚,还有小学生以其价值四仙的食品券五张捐出,合共得港币68.6元。由学生会代表点数宣布后,将款由该校直接交往中国银行。在场采访的记者,感动之余都说:这次巡回义演所捐的数目虽然不多,但以中艺的精神和各社团学校合作,将来一定会有更美满的成绩的。

1937年上海沦陷后,孙中山夫人宋庆龄从上海撤到香港。不久,她的姐姐宋霭龄也到了香港。1938年6月14日,宋庆龄在香港创建“保卫中国同盟”(简称保盟),由宋子文任会长,宋庆龄任主席。廖承志担任保盟中央委员兼秘书长。受宋庆龄的邀请,香港医务总监夫人希尔达·沙尔文-克拉克(司徒永觉夫人,Hilda Selwyn-Clarke)出任名誉书记,香港大学历史系教授傅朗思(Norman H. France)出任名誉司库,廖梦醒、邹韬奋、许乃波等人均参加了保盟的工作。

1938年,宋慶齡和保衛中國同盟中央委員會委員在香港

在保盟中央委员会下面,设有财政委员会、运送委员会、宣传出版委员会和促进委员会等。 宋庆龄在海内外享有很高的声誉,许多人以得到她的签名为荣,于是,保盟和八办给每一位捐献者的感谢函,都由宋庆龄亲笔签署。

当时宋庆龄在香港的生活,也相当拮据。她在给国际友人的信中说:“香港的形势很紧张。人们纷纷逃离,以免遭封锁(或封锁的威胁)……我多么希望有一个无线电收音机!你们看,我的所有邻居都有……只有我听不到新闻广播。我们的所有朋友都预期发生各种可怕的事情,都在准备撤离……人们争着出头等舱的钱去买三等舱的票……货币的比价大跌,这对我们这些必须在这儿住下去的人是个大问题。现在要四元钱才能换一元港币,你可以想象到我们的境况多惨……” 以她的身份和地位,连拥有一部收音机,都成了奢侈的梦想,似乎令人难以想象,但当时的条件,确实如此困难。

然而,就在这样的条件下,保盟从1939年4月至1941年11月,收到了各界的捐款总额达到:国币810879.93元,港币185640.11元,美元54437.65元,英镑3417镑8先令9便士,加拿大币3059.15元,1032.32比索,38.75西班牙比塞塔,荷兰盾:7盾。还有大量物资,包括X光机、显微镜、各科手术器材、医疗设备、医学教科书、各种药品、敷料、毛毯、衣服、奶粉、维他命、罐头食品等。

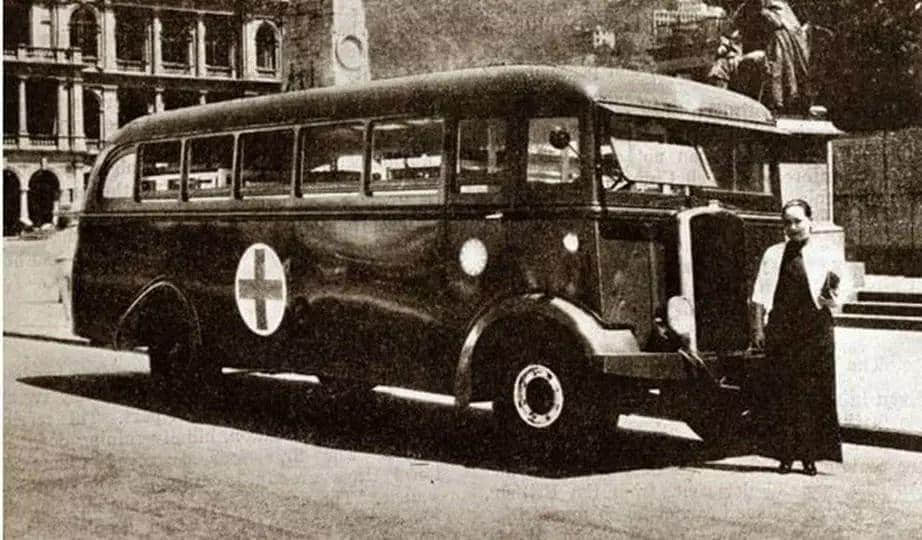

宋慶齡與一架獲捐贈的救護車在中环

1939年初,保盟收到加拿大“中国爱国者同盟”捐助的五个卡车底盘,宋庆龄开心极了,汽车是战争时期最重要的物资之一。她马上批准拨款,在香港安装成五辆汽车,但不能把空着开回国内,总得顺道带点东西回去。当时纽约中国民间救济协会、大不列颠中国运动委员会等援华机构捐献的药品、食品、毛毯等物资,只够装两卡车。经宋庆龄奔走呼吁,动员各界人士,很快就募集到五万元,用于购买各种物资,装满了五卡车。保盟派专人押送,经越南海防、广西、贵州、四川、陕西,辗转千里,运抵延安,交给了八路军。

在港府的默许之下,八路军驻港办事处在香港进行着半公开的活动。它不仅向国内运送了大批的物资,而且还协助华侨及港澳同胞组织起各种回乡服务团,诸如东江华侨回乡服务团(东团)、琼崖华侨回乡服务团(琼团)、会宁华侨回乡服务团(会宁团)、香港学赈会回国服务团(港学团)等。这些回乡服务团其实都是由共产党领导的,廖承志、潘汉年、连贯等中共领导人,和各团负责人保持密切联系,指导他们的训练,经常在一起商讨救乡计划。1938 年和 1939 年,两年间,有六百多人经八办输送回国,包括新四军和八路军急需的一些专业技术人员,如司机、医生、护士等。

九龙工人给八路军送来他们捐赠的救护车

1939年5月,宋庆龄、陈翰笙等人,在香港发起成立工合国际促进委员会,宋庆龄任名誉主席,香港基督教主教何明华(Ronald Owen Hall)任主席,委员有斯诺(Edgar Snow)、路易·艾黎(Louis Eli)、普律德(Ida Pruitt)等人,陈翰笙任秘书。在工合国际委员会的推动下,马尼拉、纽约、伦敦等地均成立了工合推进委员会,在海外华侨和同情中国抗战的各国社团和国际友人中募集捐款,购置机器设备等,支持中国的工合运动。这些捐款,有部分转送到内抗日根据地,有部分则由中国工业合作协会用之于指定的工合业务和训练工作。先后募集到的款项约 500万美元。

1940年2月,宋美龄也到了香港,她是因为在国内劳军时遭遇车祸,身体一直不适,到香港治疗和休养。三姐妹都住在沙逊道大姐宋霭龄的寓所。对海内外的华人来说,香港是为国内筹募抗战资金、物资的枢纽站。在国内抗战最艰苦的时刻,宋家三姐妹在香港同时亮相,让人深感香港地位的重要,而更加发愤努力。3月,宋家三姐妹一起从香港飞赴战时首都重庆。宋庆龄在重庆的现身,打破了一直以来关于宋庆龄与重庆不和的传言,对建立和巩固国内的统一战线,起到了正面的宣传作用。5月,宋庆龄、宋蔼龄离渝同机返回香港。

1941年4月13日,苏联与日本签订了《苏日中立条约》,苏联承认伪满洲国;日本承认伪蒙古国。苏联立即停止对华援助,调走苏联志愿航空队。中国由于东部沿海地区的沦陷,经济受到重创,加上日本在华南实行“封锁战”,物资本来就十分匮乏,战场上每天的军费至少500万,一年需要18亿,而国家的实际收入,只有三分之一,陷于捉襟见肘的窘境,苏联在中国抗战最困难的时刻,作出此举,不啻在中国伤痕累累的身上,再捅一刀。这时,香港作为中国抗战物资集散、中转基地的地位,便益形重要了。

保盟主动肩起民族救亡的重任,在香港发起“两万条毛毯运动”和“一碗饭运动”,天下风从,应者如云,这与宋庆龄的个人魅力与号召力是分不开的。1941年7月1日,“一碗饭运动”在香港举行了开幕式,市民通过购买“一碗饭运动券”,支持中国工业合作协会,救济华北的难民。

宋庆龄在“一碗饭运动”开幕式上讲话

烈日当空,溽暑煎人,但市民仍热情地走上街头,为“一碗饭运动”呐喊助威,他们簇拥着一只大碗的模型,走过上环、中环、铜锣湾、湾仔等闹市区,高呼“多买一碗饭,多救一个难民”的口号,所到之处,观者如堵。市区巴士和双层有轨电车上,也贴满了“大家来吃爱国饭”,“为祖国无家可归的难民请命”的标语。剧作家于伶向全港呼吁:我希望每一位吃得起饭的人,多购买“一碗饭运动券”,我希望每一位吃不起饭的人,无力购买“一碗饭运动券”,也能了解“一碗饭”运动的意义。

有一家酒楼在门口张贴广告,承诺在运动中捐款达100元以上者,该店用镇店之宝的大红古碗盛饭款待,酒楼还推出巨型爱国饭:碗内有白米一斤,鲜虾肉四两、鸡肉四两、叉烧四两、鸡蛋六个,售价港币100元。许多人争先恐后,踊跃购买,有的家庭还扶老携幼,全家出动来吃“爱国饭”、“救灾饭”。其场面之热烈,令人感动。

9月1日,“一碗饭运动”圆满落幕,有150万香港市民参与了这个活动,原计划发售餐券1万张,每张2港元,共计2万港元。最后纯收入达22144港元,国币615元。英国赈华会香港分会将款项凑足2.5万港元,全部捐赠给工合国际委员会作为救济基金。

1941年,香港华商总会募得款项1000万元。香港人捐献的飞机、汽车、医疗用品等物资,部分由宋庆龄或廖承志转交,部分则由一些忠驱义感的香港人自行组织,冒险犯难,突破日军封锁线,源源不绝地运送到内地。

香港人的慷慨捐输,不仅用于支持内地的抗战,而且亦对英国抗击德国法西斯的战争,有所援助。例如《南华早报》发起的“轰炸机基金”筹得267.1076万港元,英国战争协会筹得70万港元,英国救济中国基金筹得17.28万港元,立法局亦两次向英国捐赠160万港元。据不完全统计,香港在战前共捐出1000万港元给中、英两国,支援战争。

局势虽然险象环生,但香港人依然是每天都在忙碌,早出晚归,为口奔驰。事实上,香港人的日子也不好过,一粥一饭,来处不易;半丝半缕,物力维艰。然亦唯其如此,他们对国内抗战的无私奉献,才更显得难能可贵,更值得青史留名。

香港中国青年救护团成员正在给难民看病

除保盟外,还有各式各样的青年团、妇女会、学生赈济会、同乡会、华商会等,亦纷纷成立或扩大服务,为抗战作出贡献。不仅殷商富户慷慨捐输,就连不少贫苦的低下层市民亦节衣缩食,踊跃参加各类支持抗战的活动。一些本地居民,更组成慰劳会、回乡服务团等,前赴还未给日军占领的地区为抗日出力。人不分男女,不分贫富,不分职业,有钱出钱,有力出力,构成了一幅感人至深的全民抗日图。

评论