摘要:从一场拍摄冲突,看街坊老店如何被“流量”改变……

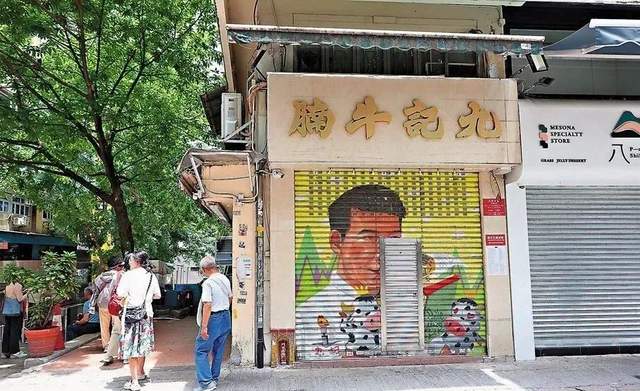

最近,一宗发生在香港中环九记牛腩的冲突事件,把这家已有几十年历史的街坊老店,再次推上了舆论的风口浪尖。

▲图源网络

一场冲突引爆的流量热议

事件的主角,是一位曾出演过《爱·回家》等剧集的香港艺人兼网络博主秦翊洺。他以在社交平台上拍片探店闻名,风格幽默浮夸,粉丝数不少,在小红书、YouTube 等平台上都有一定影响力。

今次在九记用餐时,他如常拍片记录,结果被店员阻止拍摄,双方起冲突甚至报警。事后,他控诉对方“非法禁锢”,而店家则反指他“强行拍摄博流量”。

事件引起网络极大关注,有人怒斥店家服务粗暴,也有人认为他“硬闯地头”,咎由自取。

被争议包围的老字号

其实,这并非九记牛腩第一次卷入争议。近年来,关于它的负面新闻层出不穷:例如有顾客点了两碗粉、一杯热柠水,埋单后发现热水要16元,引来“比汽水还贵”的热议;也有人投诉服务态度差、出言不逊,指责客人“揾嘢搞”;更有自媒体拍片遭遇“黑口黑面”、“寸到飞起”等待遇……

类似留言在小红书、OpenRice等平台上已屡见不鲜,部分更直接影响了评分与公众印象。

但与此同时,九记的生意却依然火爆,每逢营业时间门外都排起长龙。

▲图源网络

有些本地人甚至表示“自己已经唔去好多年”,店家靠的根本不是回头客,而是“日日有新来打卡的游客”。

网红化之后的品质退步

为什么会出现这种现象?我们不妨从“老字号”这个词说起。

不少传统食店,早年靠一手好技艺与街坊口碑打响名堂,但当它们变成网红店、上了“XX必吃榜单”之后,反而发生了奇怪的转变:出品开始缩水,价格节节上升,服务不再亲切,反倒变得傲慢。

更讽刺的是,这些改变并不会影响生意,反而让它们显得“越串越红”。因为在流量为王的时代,食客追求的不只是味道,而是一种“曾到此一游”的仪式感,一张照片,一个标签,一段可上传的vlog。

▲博主光顾以服务态度差著称的顺德煲仔饭店,图源网络

这不是香港独有的现象。在广州一些老城区,也屡见不鲜类似的情况。某些有点历史的餐饮店,本来曾是街坊日常的食堂,如今却变成游客打卡的观光景点。消费体验从“食”变成“看”,从“坐得舒服”变成“打完卡就走”。而店家也从“用心经营”转向“迎合流量”,最后只剩下一张金漆招牌和一肚子怨气的食客。

探店该不该先打声招呼?

回到九记事件,还有一个争议点也值得讨论:网络博主探店,是否需要获得餐厅许可?

按照传统媒体的采访规范,进入商户拍摄需提前报备,征得同意。但现时的探店博主,多以“自费顾客”的身份进行拍摄,内容主打“体验真实”,形式上看似没有盈利意图。

但一旦视频背后带有广告赞助,或用于商业变现,其实已经踩上了灰色地带。这时候,店家是否有权禁止拍摄?而拍摄者是否应承担事前沟通的义务?这其实涉及到公共空间与商业经营场所之间的权责边界。

▲图源网络

当然,店方处理方式是否合理,能否以更平和态度沟通,也值得反思。但从整个事件来看,最值得我们思考的,或许是:当一间食店变成文化标签、流量景点,它还能保留多少初衷?我们在追逐一碗“打卡牛腩”的同时,是不是也默许了品质和体验的退步?

九记牛腩能够“串爆”香港中环,靠的不只是那碗清汤牛腩,更是一连串符号的叠加:老字号、港式风格、网红流量、争议话题……

这碗牛腩里,装的早已不是单纯的汤底与牛腩,而是整个香港城市文化与消费心理的一场缩影。

各位自己友,

你在广州遇到过哪些“好串”的餐厅吗?

欢迎在评论区留言!

原创文章,作者:姆明,如若转载,请注明出处:《九记牛腩点解可以串爆香港中环?》https://www.gznf.net/headlines/145320.html

评论