被污名的城中村:“城市毒瘤”与“不劳而获”

一座城市里,最脏乱差的地方是哪?那里是阻碍发展的“城市毒瘤”吗?

城市化过程中,最招人嫉妒的人是谁?他们是“不劳而获”的亿万富豪吗?

对于城中村和村民,许多时候,公众总带着一种既嫌弃又嫉妒的语气去谈论。在城中村众多、旧改轰轰烈烈的广州和深圳,这种论调尤为普遍。

近日,在深圳住建局表态要学习新加坡“组屋”模式后,B站大V“马前卒工作室”发出“深圳要学新加坡‘公屋’,推平城中村只是第一步”的视频,就对城中村评论道:城中村一直对城市公共资源单向索取而不作任何回报,且挤占了正规住房面积;因而必须消灭城中村,直接拿走房主全部土地收益,深圳才能实现公屋建设的目标。

甚至不乏“煽动性”地号召:“城中村房主和李嘉诚一样靠囤积土地和房产获利;城中村房东是封建地主阶级,是造成了土地供应紧张的反动阶级,是社会进步的顽石,应该对他们多点阶级仇恨;而强行低价征地的李光耀虽然代表资产阶级利益,但他因对封建地主阶级敢于无情斗争而应被表扬。”

果真如此吗?

城中村挤占城市用地?

按照“马前卒工作室”的说法:“(深圳)城中村占据的面积实在太大,挤占了正规住房的面积。”

结果是,在深圳用地总量有限的情况下,占地太多的城中村使得深圳土地供应量不足,造成了高房价;又因为拆迁成本高昂,阻碍了公屋建设。

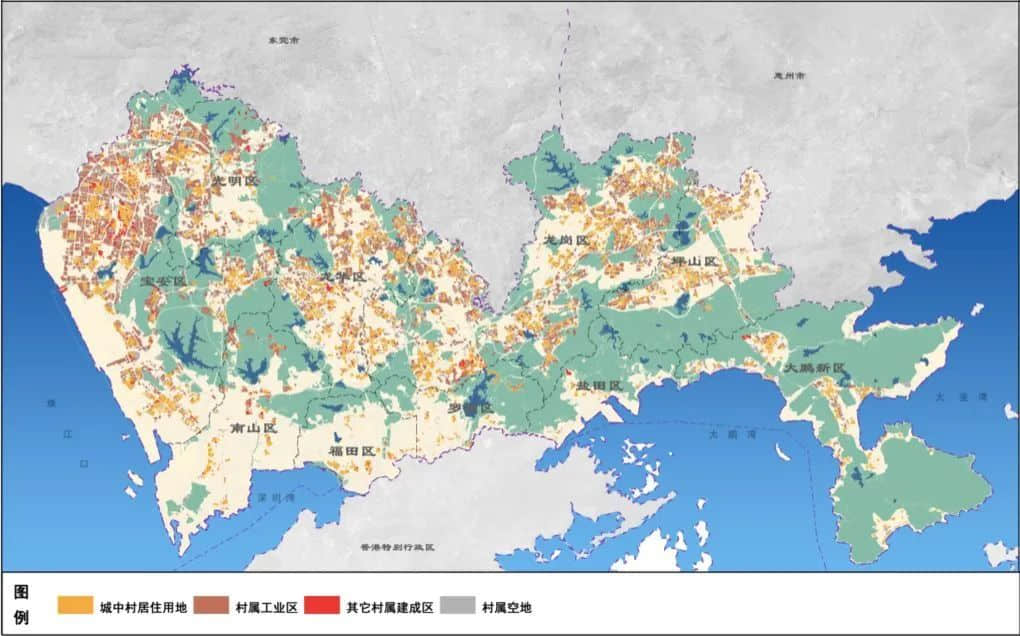

数据上看,深圳的城中村占地的确很大。按照2018年深圳市城中村改造办公室发布的消息,深圳城中村总用地面积320平方公里(其中一部分是村属工业园),占到深圳市总面积的1/6。但如果说城中村挤占了“正规住房”的用地,那就本末倒置了。

追根溯源,城市要扩张就要征用城市边缘村庄的土地,由于征农地的成本比征村屋的低,城市自然先征了农地,留下了村庄中心的村屋。村屋被包围了,于是才成为了“城中村”。

打个比喻来说,就是城市把肉吃了,把骨头留了下来。深圳采用的就是这种模式。

那么,深圳的高房价能怪到“骨头太多,肉不够”吗?

差不多已经形成共识的是,深圳的高房价当然有用地总量的问题,但更多其实是土地供应的结构性问题。

从2012到2017这6年,深圳超过700万平方米的新增商业住宅工业用地中,新增住宅用地不足60万平方米,1/10都不到;同期深圳常住人口增长了约200万人,即每新增1人只新增面积0.3 平方米。反观同为近年人口增量全国前二的广州,单2017年的新增住宅用地164万平方米就已经是深圳6年综合的2倍有余。

在土地高度稀缺、人口大量涌入的时候,还大量拿去做会加剧住房需求的工业用地,反而挤牙膏式供应住宅用地,深圳的房价没有不暴涨的道理。

这样做的目的,一举两得:一方面,留住了企业,保证了GDP和税收;另一方面,也抬高了地价,保证了土地财政收入。

很多媒体说深圳是最不依赖土地财政收入的城市,《南风窗》引用数据称:2019年深圳市一般预算的财政收入是9424亿,卖地收入是680亿,卖地的收入只有一般性预算收入的7.2%。

但这并不意味着卖地收入对深圳不重要,实际上,这更像个数字游戏,不是因为深圳卖地收入低,而是因为深圳一般预算收入太高,才显得对土地财政依赖没那么大。

随着深圳可供开发空地面积的越来越少,城中村数量势必减少。

城中村既没有扩张,也并不拒绝、甚至盼着被拆迁。把挤占“正规住房用地”的罪名加到城中村头上,无论如何不合适。

实际上,虽然深圳城中村总面积很大,但看分布的话会发现,城中村主要分布在非中心区,在住房最紧缺、房价最高的关内4区(南山、福田、罗湖、盐田),城中村面积其实很小。也能够说明,房价高并非因为城中村太多。

这就好比,肉快吃光了,到了啃骨头的时候,反倒回过头来怪起了骨头太多,奇哉怪也。

城中村,一直是单向索取?

城中村的“污名”不仅是脏乱差、“挤占正规住房用地”,很多时候还本身仍然常被人视作是“单向索取公共资源而没有作回报”的城市毒瘤。

但事实上,城中村创造了多种正向社会价值。

对于新移民来说,影响他们的首先不是房价,而是房租。城中村远低于周边楼盘的租金降低了住房成本,低铺租也降低了下楼开店的经营成本,村工业园提供了大量的就业机会,而日常生活消费也因更低的租金而更便宜。

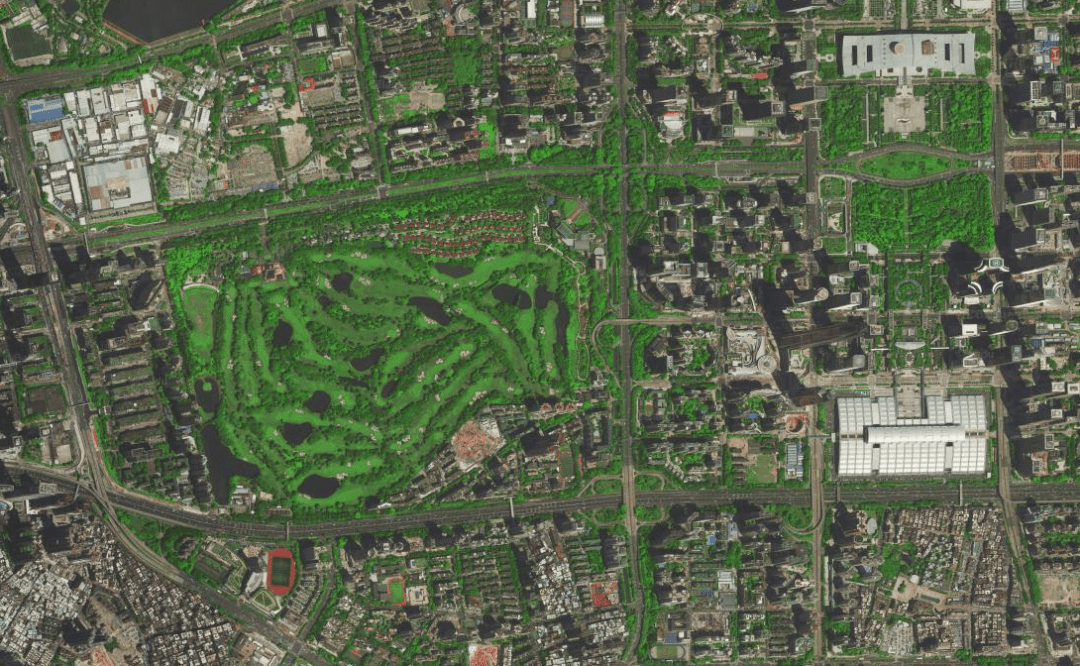

跟高尔夫球场相比,市民中心和会展中心显得如此渺小

不仅如此,城中村还能降低住在周边的新移民的居住成本。

量大价低的城中村出租屋让新移民有了更多选择,也就让深圳商品房房东不敢在房租上坐地起价。这正是在深圳房价被炒得远超京沪的这两年,其正式住房的租金仍能保持低于京沪的一个重要原因。

所以从实际功能上看,城中村出租屋本身就是一种自发形成的“低配公屋”。在大量政府公屋替代城中村的功能之前,深圳的多数新移民离不开城中村。

城中村增强了深圳的包容性,降低了整座城市的运行成本,保留了城市的年轻活力。城中村给城市带来了这么多正外部性,绝不能说没有回报。

从数据上看,深圳的城中村用了全市1/6的土地,为超过1/2的人口提供廉价居所以及大量的就业机会,正是它让深圳有底气喊出“来了就是深圳人”。

没有城中村,城市会更好吗?

那么,同样是城市扩张,为什么北京、上海的城中村没有广州、深圳这么多?

这既是缘于在早期“城市包围农村”的过程中策略的不同:深圳、广州选择绕开村庄从而减小成本,而北京上海则更多将村庄整体拆迁以保证地块完整性;也是因为北京、上海更早也更“坚决”地开展了棚户区/城中村改造。

当然,这背后反映的是城市发展阶段的差异,以及城市政治经济地位和财力的差异。

如果深圳在城市化早期,就像北京上海那样对村庄进行整体拆迁,是不是就能增加住房供给,让深圳的房价不至于“高不可攀”,让新深圳人住得更好?

这样做城中村确实会更少,但如果认为这样就能让草根新深圳人住上的房子,那就有点naive。

在一二线城市,大量低收入移民群体很难买得起或租得起市中心的正式住房,而城中村就是很难被替代的廉价非正式住房来源,若要消灭城中村或不允许它增长,只会逼着不断增加的移民们越住越挤。

这不是假设,而是北京和上海的现实。曾有学者就北上广三个城市的新移民居住满意度进行过调查研究:

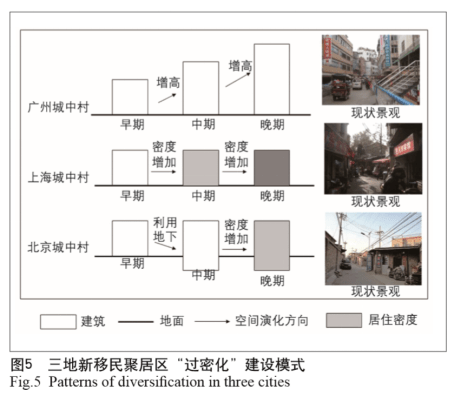

北京城中村呈现一种传统村落形式,村内多为一层或两层平房,每户拥有自己的院落。地下室的利用较为突出,表现为“不断下压”的“过密化”。

上海在三个案例城市中管治最严,拥有旺盛的住房需求的城中村只能通过内部挤压的方式“塞”进更多居民。村内各户楼梯间、厨房、洗手间、院落等多被改造和分隔,表现为向内“不断挤压”的“过密化”。

广州相对宽松的管治环境使得“向上”加盖作为一种增加面积的自然方式,城中村多呈现为“不断加建”的“过密化”。

广州新移民聚居地无论是享受到的配套设施,还是各项居住满意度,都显著高于北京和上海。

众所周知,深圳城中村无论是政策环境和发展模式,还是现状设施和居住体验,都与广州的类似,只是稍微贵一点。

当然城市要发展,就必然要拆城中村。但在拆城中村时,中国却从未有哪个城市建设足量的保障性住房来满足新移民的需求,无论经适房还是公租房从来没有够用过。对新移民来说,深圳、广州这种保留城中村的城市扩张模式反倒更友好。

过去十年,当北京、上海以严格的落户政策、高房价、高房租吓退,以棚户区改造等措施清退所谓“低端人口”的同时,深圳、广州却持续展现出对于外来人口的友好、开放和包容,城中村的存在功莫大焉。

可以说,城中村对深圳、广州的社会价值至今仍是难以替代的。

城中村阻碍了深圳“公屋”建设?

即便是承认城中村的价值,但对于村民,外界仍然习惯给贴上“不劳而获”的标签。

“不劳而获”有两个层面,第一个层面指的是“包租公”坐享其成。客观上说,绝大部分“包租公”都不交税,但无论是房屋的建设还是出租屋的管理都需要投入,这既然有投入,就不是“不劳而获”。

另外一个层面是:村民享受城市发展的红利,无需付出成本,单等着拆迁补偿“一夜暴富”。对于城市来说,这些“拆迁补偿”就是要付出的成本。

媒体也在有意渲染这种“暴富现象”。去年深圳白石洲要拆迁时,媒体报道的标题是:

深圳最土豪城中村拆迁,价值2500亿,将诞生1878个亿万富翁。

即便现实中,能成为“亿万富翁”的只是少数,但难免不引起“嫉妒”。

在“马前卒工作室”的口中,这部分人背负“囤积土地和房产”的罪名,更是被扣上了“封建地主阶级”“社会进步顽石”的帽子。

但寻根溯源,造成拆迁成本高昂的原因,并非村民漫天要价,而应归咎于城市过往对于土地财政的依赖。

——过往的城市土地出让中,拆迁成本低,地价高,房价更高是普遍现象,这两级巨大的差价是当地政府和开发商获取了。因为城市业已形成的地价、房价水平,城中村的拆迁成本就不可能低。

所以根本问题是如果不改变这种土地财政模式,在深圳拆掉了城中村后,恐怕分给住宅的也不会多,且盖起的住宅也还是主要是商品房而非公屋。

城中村不是城市毒瘤,城中村村民也不是囤地的“李嘉诚”。

在过往拆迁成本低的时候,城市没有去选择啃骨头,也没有选择建公屋;如今,在拆迁成本业已高企的时候,深圳提出要学习新加坡模式建设公屋,这时候就必须让曾经吃到肉的去处理骨头,而不是指责骨头太多,太硬。

撰文 | 阿舜

编辑 | P.K

© THE END

本文由识广原创出品,未经许可,请勿转载。

互动话题

“村民”你怎么看?

评论