香港,这个神奇的“东方之珠”,自1842年开埠以来,历经多番沧桑变幻。而影响全球华人的流行音乐产业,也就是俗称的“香港流行乐坛”,近半个世纪以来更以星河璀璨的经典金曲谱写不朽传奇。

在粤港澳大湾区的融合背景下,我们尝试从香港百年唱片工业的源起、成熟、腾飞、鼎盛、转折、激荡等不同历史阶段,来透视其中的成败得失、风云巨变。

民国时代,粤曲歌坛代表性的人物是张月儿。1929年至1931年间,香港开了为数颇多的唱片公司,如高亭、高萍百荣、飞龙、新乐风等,都纷纷邀请张月儿灌制唱片,张也因此成为第一位拍电影的粤曲歌伶。

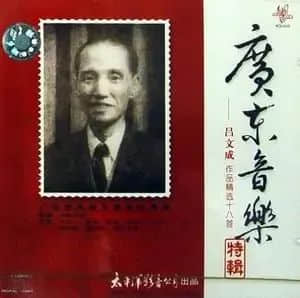

而集大成者则是上海来港,籍贯广东中山的吕文成,他被誉为“香港早期的粤曲玩家”,1920年代在上海为唱片公司录制了大批粤乐(广东音乐)及粤曲唱片。1932年他回到粤语区的香港更是如鱼得水,替唱片公司“谱子”填上歌词,由歌星灌录唱片,在新加坡发行,开创了所谓的“粤语时代曲时代”。

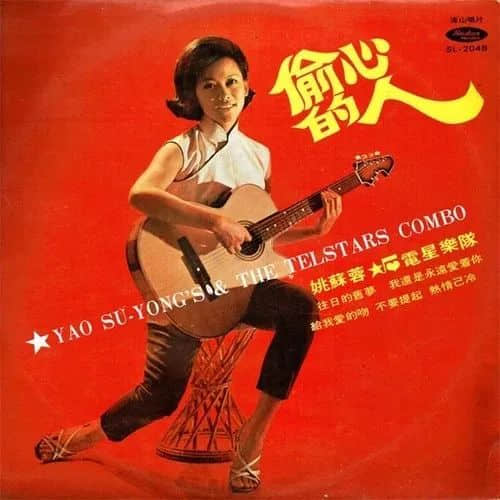

▲姚苏蓉为代表的台湾“国语时代曲”颇受香港市场认可,图源网络

英文歌成为“时代曲”之外更具时尚活力的象征。钻石唱片特意为这些乐队灌录唱片,包括花花公子、莲花乐队,而七十年代则有温拿、玉石、新特乐等。日后香港乐坛大红大紫的巨星泰迪罗宾、许冠杰、谭咏麟、钟镇涛、林子祥、叶振棠都源自于此。唱英文歌为主的乐队潮流,其实也为未来本土的粤语原创唱片市场储备了有生力量。

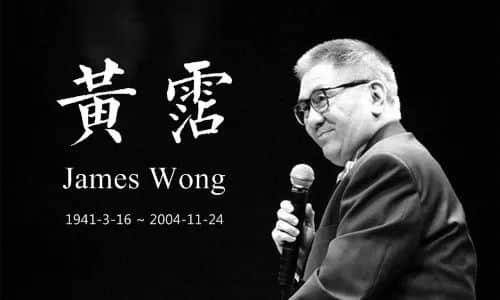

而与许冠杰并称的是音乐教父顾嘉辉,学爵士乐出身的他用西方管弦乐的编配来为香港当时的无线电视主题曲谱曲,由此开启了一个繁盛的“主题曲时代”。

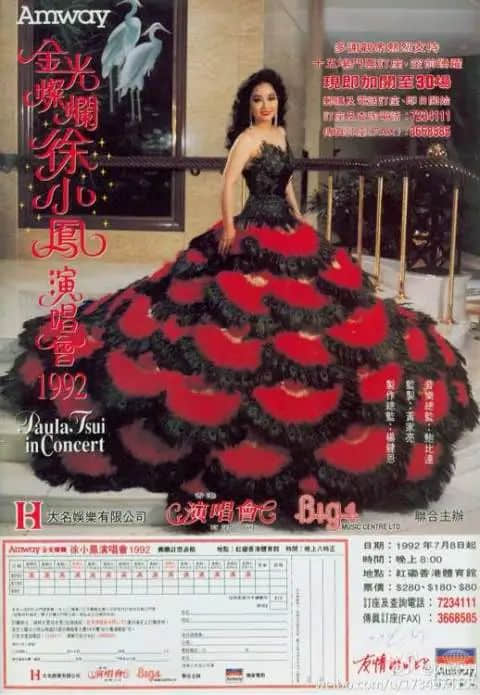

同年,由IFPI国际唱片业协会(香港会)主办的第一届香港金唱片颁奖典礼成功举行,由核数师统计香港地区最高销量的本地及国际唱片销量,当年获奖的不仅有本地的许冠杰、徐小凤、罗文、郑少秋,也有来自宝岛台湾的歌后邓丽君。

BEYOND的“乐与怒”精神影响至今,图源网络

歌迷“一生挚爱”的白马王子陈百强

因为卡拉OK的盛行,旋律流畅、琅琅上口的台湾国语歌再度登陆香江,形成非常有趣的“过江龙”现象,“叱咤乐坛流行榜”更专门设置“过江龙”奖。

1990年张洪量的《你知道我在等你吗?》蝉联四周冠军,击败众多本地歌手成为年度“至尊歌曲”,而伍思凯也凭一首《特别的爱给特别的你》入选香港电台“十大中文金曲”,随后的庾澄庆、周华健、巫启贤、张宇、张信哲、辛晓琪、万芳、许美静也大获成功。

但“豁达”的做法也存在很大争议,不少业内人士认为商台激进的只播原创,在本地创作人产量难以跟上的前提下影响了香港乐坛作品的整体质素,令香港唱片工业从此走向衰落。

▲陈奕迅拿奖拿到手软(2010年华语金曲奖颁奖现场,摄影:Mars)

但大部分的歌词均由他们和周耀辉、陈咏谦等少数几人包办,词坛后继乏人,也导致在千禧世纪的第二个十年港乐的文学艺术水准急剧下滑。

各位自己友,

最看好哪个唱片公司的发展?

欢迎在评论区发表你们的看法!

本文来自投稿,不代表本站立场。作者:游威,如若转载,请注明出处:《香港唱片工业百年跌宕,粤语歌重振还有希望吗?》https://www.gznf.net/entertainment/68034.html

评论