广雅书院为今西湾路西侧之广雅中学前身。清两广总督张之洞亲自选址创办的新型书院。坐北向南。“广者大也”、“雅者正也”,院名为“大而能正”之意。

张之洞(1837—1909),直隶(今河北省)南皮人,清末洋务派首领。曾任山西巡抚、两广总督、湖广总督、军机大臣等要职。著有《张文襄公全集》。

光绪十年(1884),张之洞从山西巡抚升任两广总督。在任期间,他认为广东教育残破凋零,纲纪废弛,虽有粤秀、粤华书院和菊坡精舍、学海堂等学校,但均无斋舍,肄业者不能住院,经费窘拮,膏火过少,有季课而无月课。广东如此,广西就不必说了。他又认为两广“地兼山海,民俗不齐,欲端民俗,须从厚士风始。士风既美,人才因之。”于是会同广东、广西巡抚吴大澂、李秉衡,广东、广西学政汪鸣銮、李殿林呈奏光绪皇帝批准,仿江西白鹿洞书院、湖南岳麓书院,远离闹市兴办广雅书院。张之洞开办书院的主旨,是替清政府培育“出为名臣,处为名儒”的人才。

光绪十三年丁亥(1887)闰四月,张之洞奏准创办广雅书院。

古人建书院,十分讲究山川形势,多建在“藏风得水”、环境清静的地方。张之洞是来自中原的高官兼学者,对此当然着意。从1886年底开始,他就为选址建书院而到广州城各处探求视察,最终选中了在当年广州府城西北五里的田心塅,认为此地“近省城而无喧嚣之累”。西靠北江,树木葱郁,远离市嚣,雄秀宽博,宜作书院。张之洞说:自西郊河面划艇沿着小北江前驶,亦可直达书院门前登陆,水路虽然比较迂回转折,花时间也较多,但轻舟慢荡,蜿蜓迂曲,沿途浏览水陆风光,亦另有一番情趣。可见,张还是一个颇有情趣的人物。

张之洞

罗献修(1856—1942)《广雅书院赋》称此地:“西村之西,南岸之北,浮邱临其巅,潖江濛其侧。隔嚣尘于三城,开清净之胜域。……柳扶疏而堤屋,蕉蔽翳其碧霄。远而瞩之,青山隐隐而寂寥;迫而视之,千门万户而迢遥。”

购地广达12万平方米(124亩),作书院的基础[1]。建书院时,此地为一片农田,几无民宅。

创建书院当年(1887),开挖环绕广雅书院的河涌为护院河,称广雅涌。涌岸栽种杨柳花草,流水清澈,为风景明涌。广雅书院所处位置相对较低,因而院内建筑物都有较高的台基。开挖护院河既有利于排水,又能使书院与外界隔开,自成一体,不受外界干扰。这里还有一个堪舆学方面的用意:“木秀”之地可兴“文运”。水不仅能储藏“生气”,在五行生克关系中,且能生木,所以古人认为水清木秀之地,最宜建学府,有利于学子成才。广雅书院树林繁茂,外绕河涌,涌水又引入院内之池,正合此意。

广雅涌当时又是西村地区的排水干渠。光绪三十三年(1907)《广东省城内外全图》清楚地画出,涌水在书院南面汇流入澳口涌(广雅涌即为澳口涌支流),再西流入珠江。建国后,西村人口增加,污水大量排出,污物积聚,广雅涌已失昔日之美。1985年将其改建为箱式暗渠,水道从此消失。

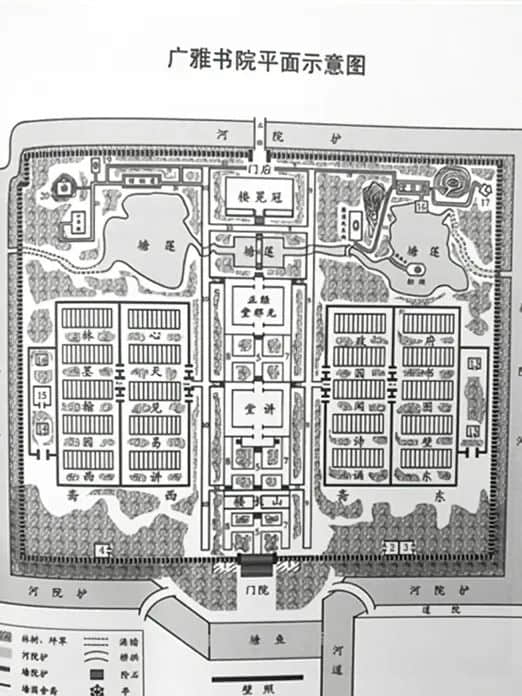

书院占地7万余平方米,连同围墙外的护院河约12万多平方米。当年广雅书院的建筑,是按讲学、藏书、祭祀三大书院功能进行布局的;书院坐北向南,是传统建筑的理想坐向。主要建筑物建在中轴线上:依次为院门、山长楼(旧时书院称“校长”为“山长”,“山长楼”即“校长办公楼”)、礼堂、无邪堂、冠冕楼;中轴线两侧设东斋和西斋,分别为学生自习和生活之处。今“东斋”、“西斋”石碑仍在,就立于路旁。

广雅书院平面图

山长楼为书院正门后的第一进建筑,两者之间是宽阔的庭院,栽种有多株古木,为单列一层瓦顶平房建筑。墙体为青砖建造,瓦面为琉璃瓦。中间正对正门为通道,两旁各有厢房三间,厢房前是石柱支顶起的走廊。

穿过山长楼,前面就是礼堂。

过礼堂不远,便是无邪堂,上有“经正无邪”匾额。

书院之东北部,建濂溪先生祠,纪念宋代理学家周敦颐。挂一联:“招邀数君子;沉醉万荷花。”西北为一篑亭。祠边浚一池,植莲,名丰湖,池中筑小榭,名“湖舫”。建曲桥连通池岸。

光绪十六年(1890)春,康有为在广雅书院访问了今文经学家廖平,受到廖平《知圣》、《辟刘》二文的影响,“于是康乃尽弃其学而学焉”。从而着手发古文经之伪,明经之正,后来写成轰动一时的《新学伪经考》。据说当年二人论学,便在湖舫。

池北为清佳堂,又东面为钓鱼台;东北为蝙蝠厅,西北为莲韬馆。

广雅书院中最著名的建筑是冠冕楼,梁鼎芬担任首任院长时兴建,取唐人诗“冠冕通南极”之意,为藏书楼,藏书不下2672部、计43555册。徐信符(1879-1948)《广东藏书记略》载:“院中设冠冕楼藏书,规模宏壮……官家藏书,以此最为丰富。”

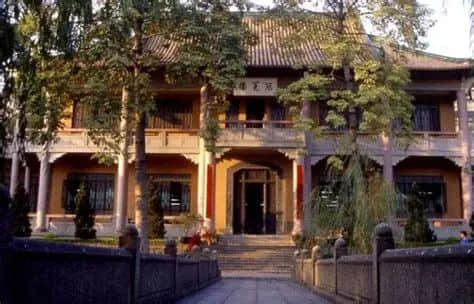

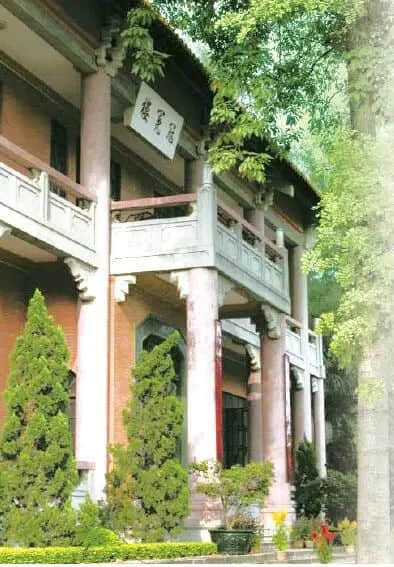

冠冕楼

在冠冕楼正门南面,砌一莲池,上筑石桥,跨于池上。桥宽2.59米,长17.5米。距今已有百多年历史,称大百岁桥。冠冕楼东南侧,筑一小石桥横跨于小溪之上(溪水与丰湖相通),桥宽1.73米,长6米。称小百岁桥。两桥均由花岗岩石板材砌筑,桥上均有石栏杆。

在冠冕楼的西面建岭学祠,奉祀宦粤名儒以及谪官岭南而对广东文教有贡献的历代人士。岭学祠前辟池塘。

院正中大楼礼堂附近立四碑:《程子四箴》、《说文解字序》、《文艺论》、《白鹤洞书院学规》碑。

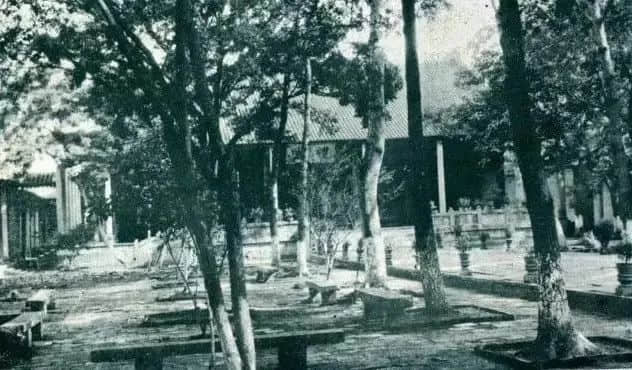

修建书院的同时,特意从省城外运来百年古树,使院景更为古雅。在今山长楼前,有一棵树龄已达280年的高大的樟树,便是当年运来的。据说当时曾引起无数人围观,颇为轰动。如今校内百年以上的名木古树有24棵,多数在建书院时已栽种。

书院于清光绪十三年(1887)筹建,是年农历闰四月二十日兴工,翌年(1888)建成。共用白银138866两(以后常年经费为17150两)。计建斋舍200间。分为二十斋巷,一斋巷包括十斋,东斋巷以“东、壁、图、书、府、诵、诗、闻、国、政”十字编次,为广东省的学生居住。西斋巷以“西、园、翰、墨、林、讲、易、见、天、心”十字编次,为广西省的学生居住。同年农历六月初八日,举行开馆礼,正式开学,招收广东、广西两省的贡生、监生各1OO名,这些院生是由地方官遴选各府州厅县学的优秀生员资送到院的。进院后,一切膳食、膏火、文具、杂用等,全由官给,月有定额。如属清苦生员,不须家庭接济,使生员均能安心读书。院生一律住院。

罗献修《广雅书院赋》咏落成后的广雅书院:“高门崔巍,豁然大空,纵览旁皇,仰视穹窿。窳平地,突高峰,轩四照,檐百重。凉亭燠馆,画槛雕栊;花光霞骇,径绝云通。”

这是一座占地广阔,馆舍宏丽的古代书院,树木茂密,浓荫一片。院内修建山石、亭台、楼阁、池沼,处处修竹,风景清雅,环境十分幽静,颇擅园林之胜。

书院四周围墙环渠,水自增埗引来,院大门外东西各建一石桥,以便交通。

翠木森森

清幽雅致

1917年1月16日,中国当代著名民俗学家钟敬文写了一篇短文《广雅书院石桥》(收在钟敬文著《荔枝小品》里),文中记述:“广雅书院……石桥在门外,桥下杂生水草,两边则树木葱茏繁密,远望如一座山林,修养游息其中,真可谓幸福。便是我们信步到那里,游踪少停,也要暂时里感到身心的洒然舒适啊。它比之现在中山大学的校址——从前贡院——要胜过多许了。”可以想见当年广雅书院清幽而宏大的园林景象。而当年那座石桥,现仍存于广雅中学大门外之西南侧,仍跨于幸存的一小段广雅涌上。

广雅书院为当时两广最高学府,其为学宗旨是中学为体,西学为用。当时一般书院专习“试帖诗”与“八股文”以应付科举考试,广雅书院却以杂学课院生,不学八股文。虽是清朝官府书院,却一反旧书院以应科举为教育目标,注重培养能通古今而务实之才。

广雅书院是晚清广州具有空前规模并办出特色之新型书院,与湖北自强学堂、两潮书院及上海的南洋公学齐名,并称为全国四大学府。

光绪二十七年(1901),清政府明令废八股考试取士制度。

光绪二十八年(1902),奉朝旨设立大学,于是改广雅书院为两广大学堂,这是广东、广西两省创建大学之始。亦开了中国书院改学堂的先例。翌年(1903),改为两广高等学堂,光绪三十二年(1906),改为广东高等学堂,停止招收广西省学生。民国元年(1912)废学堂,广东高等学堂改为广东高等学校。10月21日,废广东高等学校,改为广东省立第一中学。这是广东创办中学之始。实行高中三年、初中三年新学制,为广东学校试行新学制之始。1914年11月,第一届中学生毕业,是为广东省中学毕业生之始。

1914年,冠冕楼因损毁,被拆除,图书移到濂溪祠,后再移至广东省图书馆。

1921年1月,东莞人袁振英继任校长,他当年只有二十七岁,亦只干了短短几个月,但率先提倡男女同学,并招收女生插班,实行男女同校。这是本校有女生之始,亦开广东省中学男女同校之先声。在广雅校史上留下了绚丽的一页。

1921年3月23日,广东省教育委员会决议在全省中学开放男女同校,将广东省第一中学男女同校的模式推广到全省中学。中学的男女同校,在广东终于合法化了。继小学和大学后,女子在中等学校,终于开始获得了与男子享受同等受教育的权利。

1931年7月,南海人霍广河继任校长,在任期间,将部份书斋改建楼房九座,楼下作为课室和膳堂,楼上作为宿舍。并增辟实验室、仪器室和图书馆。(当时广州市仅设有两间省立中学。一是广东省立一中,即原广雅书院,全体学生均在校住宿,约有600余人。另一间是广东省立二中,设在市区内的越华路旧越华书院,学生500余人,不设住宿。)又在濂溪祠之东,即清佳堂废址之东,丰湖东北岸的小山丘(此处后枕校墙)上建了文襄亭,刻张之洞像碑置于亭中。又在学校围墙内设花圃。

1932年,广东省立二中并入本校广东省立一中。

1935年,动工重建冠冕楼,钢筋混凝土结构,次年(1936)夏落成。

冠冕楼为广州近代民族形式代表性建筑之一。坐北朝南,建筑风格与中山图书馆相似:墙体为红砖砌建,瓦面为绿色琉璃瓦,面宽五间,进深三间,高二层,平面呈扁“十”字形。前有柱廊,9开间。上为黄琉璃瓦、绿琉璃脊单檐。歇山顶,正脊两端为清式吻兽,重脊下部为4走兽。大门为菱花桶扇门。下为台基,正中设阶级,前设柱廊,柱间施栏板望柱。现为广雅中学图书馆。

据当代著名学者胡适写于1935年1月的《南游杂忆》的记述,当时原广雅书院东斋的老房屋因倒坏,已全部拆了重盖新式斋舍。而西斋的房舍则仍保存着广雅书院斋舍的原样子。文中称丰湖为荷花池,“池后有小亭(注:即南皮亭),亭上有张之洞的浮雕石像,刻的很工致。”

1935年8月,沿广雅书院之名,将广东省立一中改称广东省立广雅中学,这是广雅中学定名之始。

1937年秋,为避免日寇飞机轰炸,迁校于顺德县碧江乡。

1938年10月,广州沦陷,碧江告急,再迁校至茂名县,改称广东省立南路临时中学。以后又迁校至信宜县水口。

1941年2月,恢复广雅中学原校名。

广州沦陷时期,日伪驻兵于广雅书院。书院东后院有《军马之碑》一块,为日军在广雅书院驻军时遗下。

1945年9月,抗战胜利。迁回广州西村原校复课。

1969年3月改名广州市第五十四中学。

1978年2月复名广东广雅中学。简称广雅中学。

广雅书院创建至今,已历百余年,布局基本没变,但院中建筑大都已毁。现仅存山长楼、冠冕楼、濂溪先生祠后堂(曾做校办工厂,现已修葺一新,复为濂溪祠)以及冠冕楼两边的曲流小桥和部分后围墙。此外还存广雅书院碑刻16方。

2002年7月,广雅中学被公布为广东省文物保护单位。为广东省中学中唯一的省级文物保护单位。

晚清、民国时期,广雅书院(广雅中学)是广州城中几个具有园林美景的学校之一。至今仍是。

[1]见光绪十三年张之洞《创建两广诸生合课书院奏析》

(图片来自网络)

评论