今年71岁了,镶牙补牙的牙科治疗,割眼睛白内障这类小手术,还是会缠身躲不掉。手术无论大小,风险和恐惧还是如影随形。2012年施右眼白内障手术,找到手势最好的眼科主任医师手术。他医德医术手术口碑极佳,要挂上他的号很艰辛。他做的白内障手术45分钟一例,百发百中,让我很放松又有信心。

但世事无绝对,轮到我时却一波三折。首先是血糖高于手术要求,入院后要先降糖,床位紧得很,我只能安置在走廊喝着西北风吊点滴把“糖”先降下来。走廊里吊了两天针,第三天才轮到入病房的床位继续吊降糖水。护士长在每天8次验血糖后,终于说我达标手术了,我终于松了口气。

第四天早上8点前,护士们帮我做术前准备,每15分钟滴眼一次,冲洗右眼皮和脸,通泪腺。这一项把我治得死去活来,那一根比头发还细的丝插入泪腺的酸爽赤痛入骨的感觉,让人无法遵从别动的指令。于是3个小护士按住箍住我才勉强通好了,被推住手术室。

躺下来又是一轮滴眼药水和冲洗,盖上手术帕子,手术助手打开了音响播放我至爱的“彩云追月”,并打麻药。35分钟手术完毕,我被推回病房。别人24小时出院了,我由于十种药过敏,还基础病10年多,所以医生36小时才放我出院。我记住了通泪腺的恐怖,所以2018年左眼又要割白内障时,我一拖再拖。拖至今年2021年,左眼基本瞎了,视力表最上头鸡乸咁大“.E.”字也看不见,对焦严重不妥,下楼梯踩空摔,这回无法躲了,才在5月上旬千幸万苦约了主任,轮候他的再次手术。

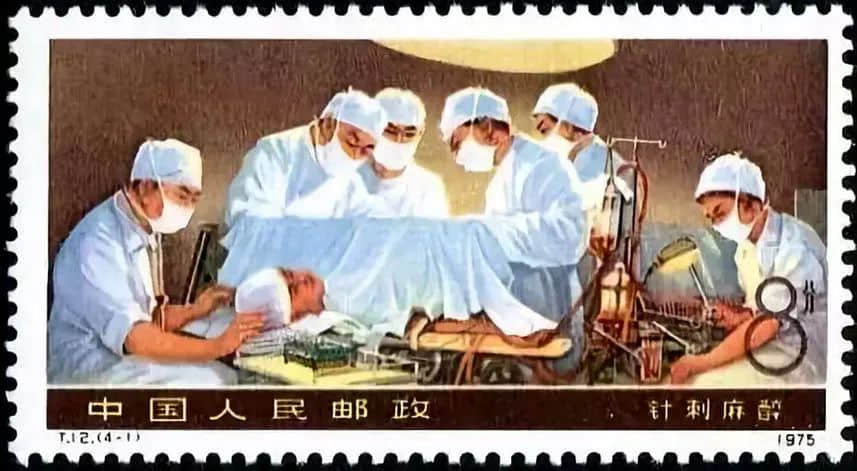

9年后,世事变化很多,医院也新建了比原来大五倍多,许多设备和医术都进化了。首先血糖更高的我,只用一天就降至符合手术,术前术后也不再吊几大瓶消炎药水。不用通泪腺不用打麻药,让我喜出望外。难道针刺麻醉?1977年的恐惧又笼罩我全身。幸亏不是、在手术室同体温药水冲洗5分钟后,框上固定眼球的框子后,手术开始了。那切割的痛感与肌注差不多,只有0、01秒,顶得顺。半小时过去了,手术结束后我被搀到轮椅上,一切顺利,平安过关!遵医嘱毎天4小时一次滴3种眼药水,每种间隔10分钟。戒掉煎炒炸辛辣,建议枸杞叶菜滚鱼,桑嫩叶滚鱼……总之益眼菜就好。起夜后睡不着,不由得想起1977年时风行针刺麻醉时亲历的惊险痛史。

1977年春节后,我右下腹持续有个固定的压痛点。走路很慢不负重的情况下,半个钟后牵扯感更甚。渐渐地下午还出现隐约的低烧,在大队医务所公社卫生院看了几个月一点无减轻。情况持续变坏,至行路途中忽然痛到无法开步,人又黄又瘦,从100斤瘦至88斤。

当年盐步黄歧平地四沥荔庄北村六联里水湖洲的民众遇上中病大病当地治不好的症状,不会逆溯去佛山求诊「除非跌打」,几乎人人都去广州市二人民医院求诊。我家在广州,更是铁定返广州求诊。市二人民医院看过,省人民医院看过,均诊断为亚急性阑尾发炎。省人民医院医生转介我去空军医院手术,说当年针刺麻醉好煞食,手术只需10-15元住院7天,是贫下中农的首选和福利。看了许多宣传海报,下乡放映队的电影画头,更是高调宣传开胸开胪的大手术,患者清醒又不痛,手术单单成功,割阑尾正式三只手指执田螺,无痛苦无难度。空军医院外科手术全市网顶,明益你们贫下中农。于是信到十足,返大队写张贫下中农配偶加知青身份的证明,信用社贷款15元,和几个同时转介的乡里,住进了广州空军医院。

腹部手术禁食24小时,那年头肚里无油水,少食一餐都天昏地暗,但为手术只能咬实牙根死顶。那年头空军医院环境优美,伙食对民众有巨大吸引力,床位费毎天5角钱,伙食费毎天每人5角钱包4餐任食。每天早6点11点午3点晚6点都有3桶稀稠靓粥,包子花卷馒头葱油饼一箩派到病房门旁任人取食。你要吃饭吃捞面吃汤粉,告诉护士预订,就会送到你床头,吃饭的每天有4个菜选择。我又饿又要禁食又要看着这么丰富的食物,内心似受刑一样。

第二天量过血压听过心肺后,8点多已进入手术室。常规消毒后,双手双脚都刺上通了电源的银针,计时器夸张地响着,5分钟左右一盖上草绿色的手术大巾帕,就有6个男护士分站我左右两边,按住我肩臂和腿,另两个,一个按我头另一个主刀。我清楚地听到和感知右下腹被划开,痛感似水流状放射至全身毎一处,随着肠被抽出沉沉放在身上,我的痛到达无法忍的顶级。我哀号扭动挣扎,手奋力挣脱抓挠着空气,6个男护士从两边死死按住我,我听到主刀医生讲“找到了,15cm长,发炎并不是严重……这时我正竭尽全力挣扎感觉下一秒必痛死了,号叫中听医生说“注水……”这时有两位持注射器的人执起我的左手和右手,把注射针头扎进大拇指与手掌背接壤处打进药水,不到1分钟我不再挣扎沉沉睡去。一觉醒来已是下午4点钟,睡在病房了。护士每隔一阵就来巡视我,我醒后要水喝,不准,要放屁后才能喝。接下来我一次接一次呕吐,护士忙于换床单枕套病号服。禁食手朮痛得大汗不止再加数次呕吐,当年居然没脱水,术后又不吊点滴,当年怎那么命硬?

4点多,老伴带着两个女儿探我来了,「5 岁和3岁」她们看见穿了病号服的我,很惊恐。但很快就被长桌旁的点心包子和粥吸引住。当年这些点心对城乡儿童都是稀罕之物,小护士很亲切很有人情味地把点心分给我女儿吃,还对她说,你们妈妈无法吃,你们吃,好吃吗?小朋友们不会听普语,我就打起精神告诉她们护士姐姐的好意。

老伴搀扶着我在床边行走,伤口扯得我佝偻着,为肠子归位通,只能咬牙死忍。肠子通气放屁才能喝水,喝水后排便才能喝米汤状稀粥,人才会恢复正常。我飞快进入可进食流质稠粥阶段,人也有力气了,第二天我不用人搀扶也可以慢慢挪动了,这时我扶着小护士的派药小车慢挪着当起普语转粤语的义工翻译。

当年空军医院是清一色的普通话,但又收治许多南番顺四乡的贫下中农。他们听不懂普通话更不会说,更有不识字见到担挑也不知是“一”字的老农。毎天发药订餐鸡和鸭讲,几多误会。我九天住院期间,天天当翻译,尽自己一点微力萤光。更无意间成了里水毛巾厂一位姓郑小青年的“救命恩人”。他比我早3天手术,早就可以喝稀粥和稠粥了。但他听不懂又不敢问,天天光喝水吊命,五天了,饿到死的心都有。药也吃得乱龙,我帮他翻译,告诉他病房中的粥和点心是谁都可任吃的,包括在预支的每天5角钱中。如果想吃饭面粉,告诉护士订就行,也包在5角钱内,统统不用另付费用。这个饿坏了的内向小青年,终于在出院前几天吃饱又吃好,他要了我的地址,经常从里水来探望我,送给我他厂里织的优质毛巾,他家大院果树结的凤眼果和蒲桃果。称呼我为“阿姐”,来往廿多年,直到1998年我来了大良,太远了,才渐渐失联。

小郑出院3天后,我也拆线出院了。40几年后,腹上伤疤还在,还记得空军医院的好山好水好伙食,更忘不了针刺麻醉夹生劏的恐惧和痛楚,幸亏如今不再主张推广了。不痛?问下我啦!

评论