1

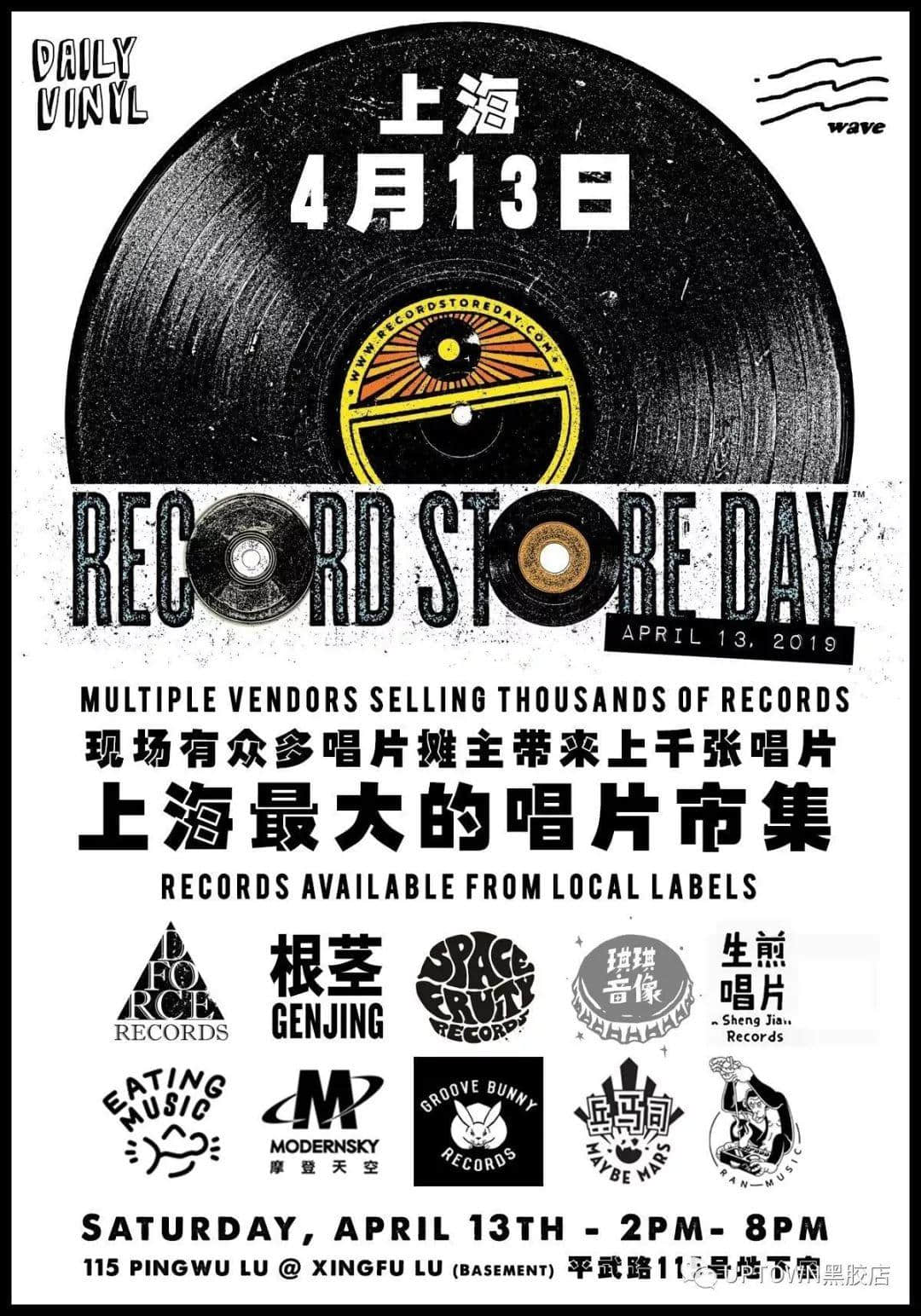

从2007年开始,每年4月份的第三个周六就被定为了国际唱片店日。

我本以为今年的是在这周六(事实上也是,国际唱片店日·广州站将于本周六在三乐文创书屋举行),但网上一查却发现,各个城市的核心唱片店们已经在上周六“偷偷”地过了一个唱片店日。

后知后觉也好,毫不知情也罢,但如此不声不响,就证明了这个节日在今年又没激起太大浪花。

别的国家不知道,至少在中国,它连被讨论的热度都不配拥有。

今年的相关推文有40多篇,阅读量最低39,最高5000+,内容无非分两种:认真盘点了国内外尚存的独立唱片店,或是今年促销活动的预热推文。真正去探讨一下唱片文化的,一个巴掌数得完。

这也不是什么令人想不通的难题。唱片店日设立的初衷本就是唱片店们在每况愈下的消费市场中联合起来的一次自我救赎。要真连生存都没有办法保证了,谁还会有心思跟你谈文化谈传承呢?

唱片店日无人谈唱片文化的尴尬,大概就是从传统唱片行业的衰落开始的吧。

2

我在百度上做过一个搜索,想知道现在广州哪里还有唱片店。百度知道上有这么两个回答:

第一个回答的链接里面整理的相当详细,可惜那已经是6年前的资料,所提及到的很多地方在如今也不复存在。

第二个说要查一下再告诉我们,但一查就是一年,也许是忘了,也许是真查不到。

我猜那位提问者跟我一样是位音乐爱好者,都喜欢在唱片店被堆得满满的货架里找找有没有自己喜欢歌手的身影。

并不是说谁的唱片多么出名或罕见,在QQ绿钻、云音乐会员盛行的今天,听什么歌不容易?但一样事物如果没有实体,始终都是虚无的。一张唱片拿在手上时所能感受到的那种触感、观感、设计感、满足感、甚至是心灵上的震撼,自然也不是播放器软件上的一张不停转动的像素jpg能够比得上。

我至今都还记的,几年前在西安的一家唱片店里面看见Eric Clapton 92年不插电演唱会唱片时是多么激动。要不是真的热爱,还有多少唱片店会在店内摆一张Eric Clapton啊?

我跟自己说:“我要把它带回广州。”那不是什么冲动消费,那是我为自己心爱歌手所做的一次“信仰充值”。

只可惜,在连龙口西路精彩唱片这样的十几年老店也难敌网络冲击与租金压力的今天,找一间真正有情怀的唱片店已经越来越难了。

你能找到的,只剩下了90年代末文化部为打击盗版唱片而统一规划的音像城。

直接今天,他们都仍坚持着在门口摆个hifi功放,大声播着宝丽金30年精选金曲的呆板经营,货架上摆得最多的可能还是三四年前的影视剧集。你要指意在里面感受一下欧洲中古唱片店里的那种人文情怀,可能就要失望而归了。

3

但我们也拥有自己的唱片文化,那就是打口碟文化。

所谓打口碟,其实就是被运到中国销毁处理的“洋垃圾”,但被有心之人分类整理后再次流入市场的一种特殊唱片。

九十年代我们对于音乐风格还一无所知,也没有任何正规的途径去购买欧美音乐,打口碟是我们在《音乐圣经》、《摇滚圣经》等乐评书目出版前的重要音乐启蒙。

曾经的岗顶、大沙头一带还能看见不少年轻人大汗淋漓却又乐此不疲地挤在几平米的档口,在一箩筐名字都看不懂的打口碟中或凭感觉、或看介绍挑选几张钟意的唱片。

我就试过在盛贤旧货市场3楼的一间打口碟档里发现了一张Megadeth的《rust in peace》,讨价还价之际还发现了老板也是个金属乐迷。我们聊马大卫聊了十几分钟,最后QQ一加手一握,用半价收走了这张碟。

那种感觉是真正意义上的“淘宝”。

《三联生活周刊》主笔王小峰当年也在街头卖过打口碟,有一天他把手上卖不出去的Bob Marley全部卖给了一个戴眼镜的年轻人。多年以后,他才发现当年那个年轻人名叫汪峰。

这让我想起了去年采访过的不少人,其中包括了livehouse经营者宇明,唱片店老板Polar,乐队主创世雨,说唱鼻祖肥宝等等。在谈到如何走上音乐这条道路时,“打口碟”估计是他们除了“Beyond”之外提及频率最高的一个词了。

Monster Kar主创Gary回忆:要不是小时候在打口碟里到听了Suede、Radiohead这样另类的乐队,自己就不会一股劲地考上广美去找“不太正常”的人一起玩音乐,也就不会有现在的Monster Kar。

小雨乐队队长世雨更是在打口碟的滋养下,做出了冲出世界、令无数中国乐迷引以为傲的国风金属乐。

打口碟兴起于一场意外,兴盛于一代人对于音乐的真挚追求,在一定程度上弥补了中国唱片店缺失的历史真空。

但最后,也终于衰落在现实的种种因素当中。

2014年3月1日,《广东省反走私综合治理条例》正式实施,广州打口碟档口“死的死,伤的伤”。

2017年,中国向WTO宣布停止接收洋垃圾,打口碟将不复存在。

一个时代终结了。

4

《2018中国音乐产业发展报告》公布的数据令人唏嘘:2017年,整个数字音乐产业规模已经达到了580.6亿的惊人数字,与之形成巨大反差的,是实体音像出版那可怜的3.13亿。

滚石的段钟潭在接受王小峰采访时说:“以后有没有唱片公司,无所谓了。”

国内顶级音乐操盘手宋柯更是哀叹:“唱片已死矣。”

但事实真的如此吗?

确实,CD这种介质正在淡出市场,但黑胶唱片在最近的十几年却以一个惊人的速度在升温回潮。

via 新音乐产业观察

最明显的感觉就是,各个城市里的独立唱片店开始越来越多。

每个城市都有一间核心唱片店,我就常常造访体育西横街里面的臻音堂。

我曾在里面静静听完了Pink Floyd整轨40多分钟的《The dark side of the moon》,期间除了店内那只猫偶然窜上沙发,还没有人打断过我。

完整听完一轨唱片的感觉,自然不是上网下载别人做好的歌单能够相比的。一首歌与一首歌之间的音符串联,播放出来就是一个完整的故事,尤其是《The dark side of the moon》这样的伟大专辑,除了震撼,我想不到别的形容词。

识广君曾经把这家店推荐过给大家,现在看来,真是没有推荐错。

它可能是全广州唯一一间真正意义上的独立唱片店,毕竟音像城和批发行里的店员们可不会冲一杯咖啡,跟你就着皇后乐队,又或是三四十年前一位闻所未闻的黑人演奏家聊上一整个下午,哪怕你最后连一张碟都没有购买。

去年年底采访老板娘Polar的时候,她说的一点让我十分感触:

在日本的Disk Union里面,几乎每一种音乐风格都能够拥有自己的一间独立唱片馆,比如JAZZ馆、Hiphop馆、Heavy Metal馆、甚至“昭和歌谣馆”。

各个年龄层的乐迷都会在里面认真挑碟。他们不需要店员帮助,每个人知道自己想要的是什么。而在“昭和歌谣馆”里挑碟的年长的歌迷,他们年轻时所有的记忆,都能够在这里面被找回。

中国缺乏这样的音乐吗?其实不缺,我们本来也可以拥有自己的民歌馆、民谣馆、港乐馆、器乐馆等等,然而我们只能眼睁睁地看着他们在这个时代里面慢慢消失,取而代之的是流量鲜肉们动则上亿的视频MV,这是一种怎样的悲哀?

但在这个浮躁的时代里,还能有一个角落容得下臻音堂这样的地方,本身就是一件值得庆幸的事情。

5

唱片在我们这一代人的青春里面曾经有着非常重要的一席之地。

有人试过偷偷拿父母十块钱,放学后奔向唱片店买一盒《流星花园原声磁带》,也有人攒过几个月的零花钱,只为买一张周杰伦的《范特西》。

有人只是单纯地享受在唱片堆里面闲逛蹭听的感觉,也有人掌握了在Windows xp里面用media player翻录CD的神技。

那个时候,一张唱片就有一个故事。

但随着时间的推移,这种场景很难再现了。可能十年之后,数字音乐真的会彻底取代传统唱片,像臻音堂这样的独立唱片店,也终将从我们的生活里消失。

我们也只能够在每年4月份第三个周六的唱片店日里掏出自己的收藏,把自己关在屋子里面去缅怀青春。

好在现实不尽是悲观的,至少把音乐包装成唱片出售这个逻辑,在今天仍然适用。

2015年,有着26年音像制品生产历史的永通音像在番禺投入了一条黑胶生产线,并与嘿哟音乐合作,为国内独立音乐人及品牌提供黑胶唱片压制服务;

2017年,太平洋从德国引进了一套全新的黑胶生产设备,并在国家音乐产业基地打造了一座密纹唱片生产基地;

2018年国际音响唱片展,太平洋一口气展出了80多种品类的黑胶唱片,并推出了国内首张假声男高音黑胶唱片专辑;

同年12月,广东星外星文化传播有限公司发行的张杰《未·LIVE》实体专辑上线首周,销量就突破了白金水平;

……

没人知道黑胶回潮还能持续多久,但唱片店日的到来给了我们重新走进唱片店的一个机会。

若你与我一样不想这种文化就此消失,不妨找家店去听听歌吧。

本期撰文

JASON

快打赏我买碟

评论