“征拆东山口”:一场文化想象与情怀绑架

进而,为什么大家沉浸在一个“精神东山人”的想象中不能自拔?

一个吊诡的现象

观察此次署前路、庙前直街地块(而非东山口)征拆事件的舆论发酵过程,会发现一个吊诡的现象:

冲在舆论最前沿的,既不是征拆范围内的业主,也不是曾经在东山读过书或生活过的有一段关于东山的“生命回忆”的人群,恰恰是那些住在东山以外的广州居民。

识广也去做了走访,征拆范围内的业主大多在等待相关部门洽谈具体的补偿方案,表现得风平浪静;还遇到一个住在龟岗五马路的陈阿姨,语气透漏出些许羡慕:“他们就好啦!有大笔拆迁款进账。我也是东山口的,住在公租房,不知道会不会拆到我们那里。”

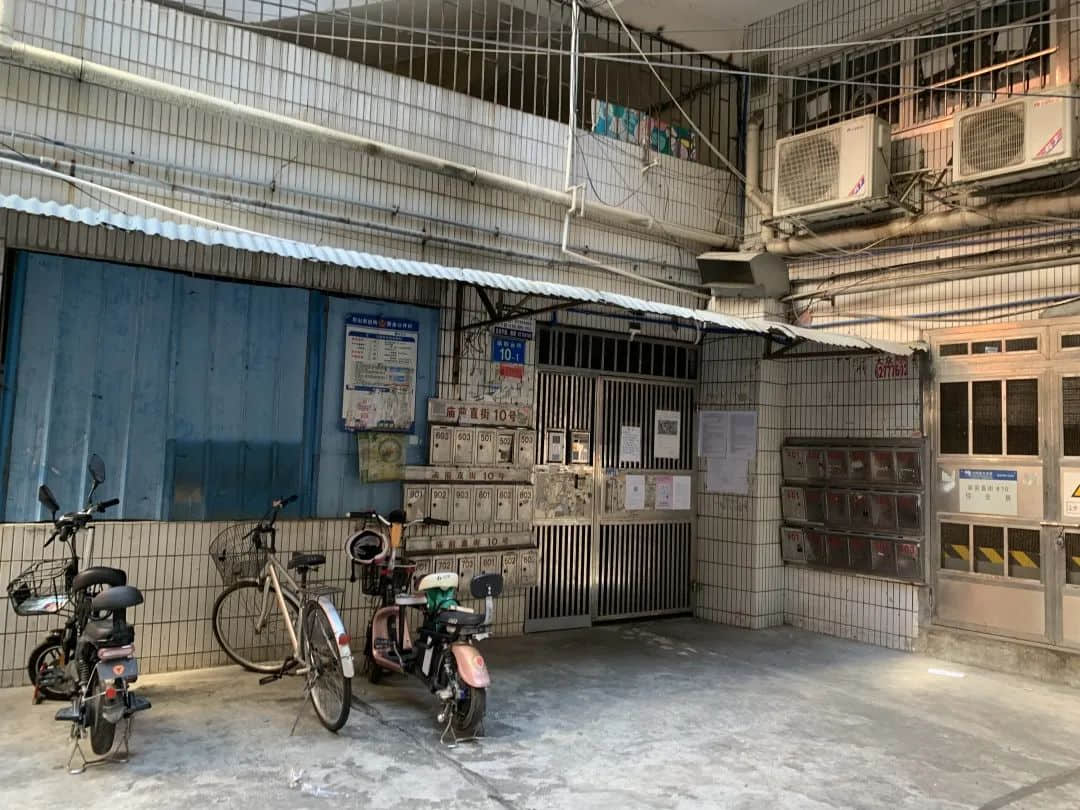

居民楼下贴着征拆补偿方案

征拆范围之一的庙前直街

一个年轻的老城

普通市民急于化身“精神东山人”,因为东山口被认为是老广州的一个代表性区域,东山文化也被很多广州人当作身份认同不可或缺的一部分。但如果把时钟往回稍稍一拨,这个“不可或缺”多半要打个问号。

仅仅在一百多年前,东山还完全不是广州城区,更谈不上文化高地。

根据《广州旧闻》,古时东山,本是一片荒芜的乱坟岗,唐朝开始,东山有一些零星的文明——东较场、东山寺、造币局和广州咨议局。直至清末民初,才有居民大规模进入东山。当时英法强占沙面,德国摘取芳村,各据一方,美国浸信会一番权衡之下选择了东山,怀着开荒者的信念,在东山建起教堂、学校、医院。

梅花村陈济棠公馆 图源网络

不光在地域上,还有文化上,东山口都成为了一个收藏广州人身份认同的角落,“有钱住西关,有权住东山”的说法也被顺带重新挖掘、甚至发明出来。

其实无论在地域上,还是在文化上,东山口和东山文化,都长期游离在广州之外——就像历史上的“东山少爷”之于广州市民。

怀念old还是怀念money

自称热爱东山悠久历史文化而涌现的“精神东山人”,之所以令人颇有些怀疑,除了东山本身没那么“悠久”,还因为对东山的“热爱”,掺杂了太多权贵崇拜的因素。

非原住民有机会进入东山的生活圈,其实是一个很年轻的转变。改革开放后,洋楼的原有业主纷纷出国,很多单位的住房和沿街铺面也开始对外放租。更大的变革,发生在人们的脑海中,一种全新的搭建生活的话语出现了。消费主义下人人平等,有购买力的人尤其平等,洋楼里陆续开起了不拒来客的画廊、餐厅、咖啡馆。

作为权贵聚居地老城的东山,集齐了old 和money两大标签,成了人们敬仰有加的Old Money。

Old Money的生活虽然不能日日享有,但选一个发工资的周末去体验一番,总还是可以的。约三五好友,掏几百大洋,就能抖掉一身打工人的卑微,假装时光流转,大家都是门窗一关,哪管风吹雨打,只管微笑品茶的布尔乔亚。

因此,这种“精神原住民”的现象,在我们的土地上,处处都能落地生根。无非在广州,它落在了东山口,在上海,它落在了法租界,在天津,它落在了五大道,而在青岛,它落在了小鱼山……

回到现实

说一句很俗也很容易得罪人的话,东山口“精神原住民”的文化想象,本质上,源于人性。

高举着“保卫东山口”、“保卫广州历史文化”的人们,未必认可这一点,也未必思考过东山口之于广州的真正意义。

当然,我们并不说东山口不应当被“保卫”。它的确从客观上为讨论提供了丰富的声音,也能让相关的决策更加审慎。——因为那些即便最终被证明是正确的决策依然有被讨论的必要。

我们也能理解这种“保卫”,你甚至可以将它看作一种应激反应。回顾广州数十年来凶猛的城市扩张与改造工程,城市特色的模糊化成为广州人——尤其是老广内心最大的焦虑之一。一旦涉及到被认为广州“文化名片”的片区的改造或拆迁,这种焦虑会喷薄而出为不满。

但另一方面,“精神原住民”提出的“宝贵担忧”,多半还是宝贵在精神层面上,而不在专业层面上。

众所周知,地铁建设涉及的征拆,首先是一个专业问题。“精神原住民”既然是一个泡泡,如果在涉及现实操作的讨论,被当作坚实有力的弹药发射出来,往往不会有什么冲击性,甚至可能会让讨论陷入跑题的尴尬。

曾经在东山口竹丝岗住了三年的阿舜,就指出了在这次讨论中,单纯把上了年纪的建筑指认为“历史建筑”这一言论的荒诞性:

“如果‘现在就是将来的历史’,所以全都要保护,那所有城市更新三旧改造都不用做了。”

参考文献

《百年回眸▎东山区:从荒郊蜕变为广州城区中心之过程》,广州旧闻,2018.02.

《广州传》,叶曙明,2020.06.

撰文 | 乌玛、克朗代克

编辑 | 克朗代克

© THE END

本文由识广原创出品,未经许可,请勿转载。

互动话题

你怎么看这次征拆引起的争论?

评论