公车上书:一腔孤愤肝肠热

1895年(清光绪二十一年)3月,康有为、梁启超都到了北京,参加会试。

这一走,梁启超与万木草堂从此告别,再也没有回去过了,他的求学生活,亦告一段落。这个正处于青春骚动期的青年,别过父老,义无反顾地走进了风雨如晦的大社会。

这年春闱,典试正座为吏部尚书徐桐,副座为礼部侍郎李文田。他们虽然不认识康有为,但听说过此人作《新学伪经考》,内心厌恶之,考试前已经相约,来自广东的考卷,最有才华那篇一定是康有为的,不问情由,毙之可也。在批卷时,徐桐看到梁启超的文章,便当成是康有为的了,把大笔一挥,不予录取。

但故事也有另外一个版本,据说李文田看了梁启超的试卷后,很想录取,可名额已满。他知道徐桐手中还有一些机动名额,便去求徐桐给一个名额。但徐桐不喜欢梁启超的卷稿牵引古义,越出绳尺,不肯拨给名额,还对李文田袒庇粤省同乡,颇有微词。李文田只得在梁启超的卷子上批了一句:“还君明珠双泪垂,恨不相逢未嫁时。惜哉惜哉!”

故事版本有不同,但结果只有一个:梁启超会试落第。迭经失利,梁启超对科举的兴趣,早已淡薄了,只想借会试之名,到北京结交天下才俊。他给友人的信中说,只要找到有志者,无论在哪里,他都愿意去教,不能等人家上门来学。在北京,梁启超认识了杭州夏穗卿、湘乡曾广钧、南通张謇等名流。

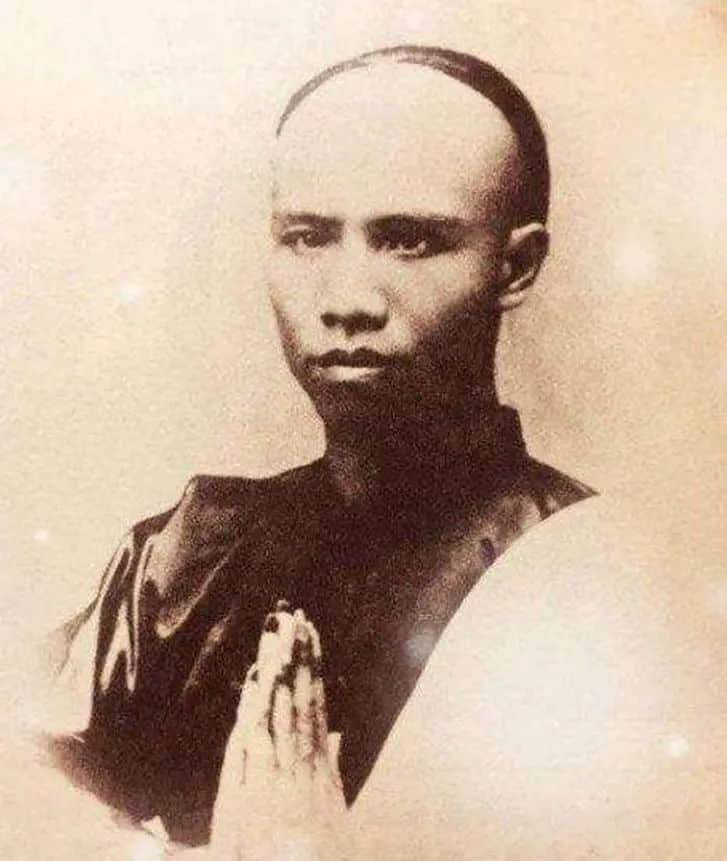

还有一位来自湘潭的谭嗣同,也成了相见恨晚的朋友。大家终日交谈,古今中外,天南地北,学事、国事、天下事,无事不谈,谈到兴起,谭嗣同便拔剑起舞,击缻悲歌。梁启超回忆说:

“我当时说的纯是广东官话,他(夏穗卿)的杭州腔又是终身不肯改的,我们交换谈话很困难,但不久都互相了解了。他租得一个小房子在贾家胡同,我住的是粉房琉璃街新会馆,后来又加入一位谭复生(嗣同),他住在北半截胡同浏阳馆。‘衡宇望尺咫’,我们几乎没有一天不见面,见面就谈学问,常常对吵,每天总大吵一两场。但吵的结果,十次有九次我被穗卿屈服,我们大概总得到意见一致。”

嗣

同

梁启超接着又说:“那时候我们的思想真‘浪漫’得可惊!不知从那里会有恁么多问题,一会发生一个,一会又发生一个。我们要把宇宙间所有的问题都解决;但帮助我们解决的资料却没有,我们便靠主观的冥想,想得的便拿来对吵;吵到意见一致的时候,便自以为已经解决了。由今回想,真是可笑!但到后来知道问题不是那么容易解决,发生问题的勇气也一天减少一天了。”

这段回忆文字,活脱脱勾勒出了一个启蒙时代的士林氛围。这种圣王不作,处士横议,百家争鸣的情景,对于中国的读书人来说,并不陌生,在历史上出现过好几次,每次都像在夜空中爆了一颗客星,光辉灿然,释放出惊人的能量,影响中国社会的走向,然后,很快又归于沉寂。当这一代人发现问题的勇气随着年龄而消退时,下一代的年轻人又在悄然成长。长夜漫漫的中国,注定要在转型的阵痛中,经历一次又一次未完成的启蒙。

年轻人的政治意识一旦激活,必定会挺身而出,介入政治,表达对国家大事的意见。会试结束,在等待放榜的日子里,公车(举人)们闲居京师,天天都谈论中日两国在黄海与辽东半岛的战争。先是听说日军登陆刘公岛,北洋水师在威海卫的基地陷落,北洋舰队全军覆没。继而又听说朝廷准备与日本签订《马关条约》,割让台湾及辽东,赔款二万万两。这个消息像晴天霹雳,人们悲愤欲狂,全城一片肺腑哀号。

公车们纷纷上书都察院,呼吁朝廷拒绝签约。梁启超成为活跃分子之一,不眠不休,四处奔走,或挑灯夜书,或动员朋侪,与草堂弟子麦孟华、张寿波等一批广东举人,联合湖南举人,同日上书,力言勿割台湾,以塞夷心而慰民望。请都察院代奏,但遭到闭门拒纳。其后一连数日,各省公车,联袂赴都察院请愿,一波一波,从四面八方汇集过来,络绎不绝,许多官员的马车、轿子,都被堵在路上,动弹不得。

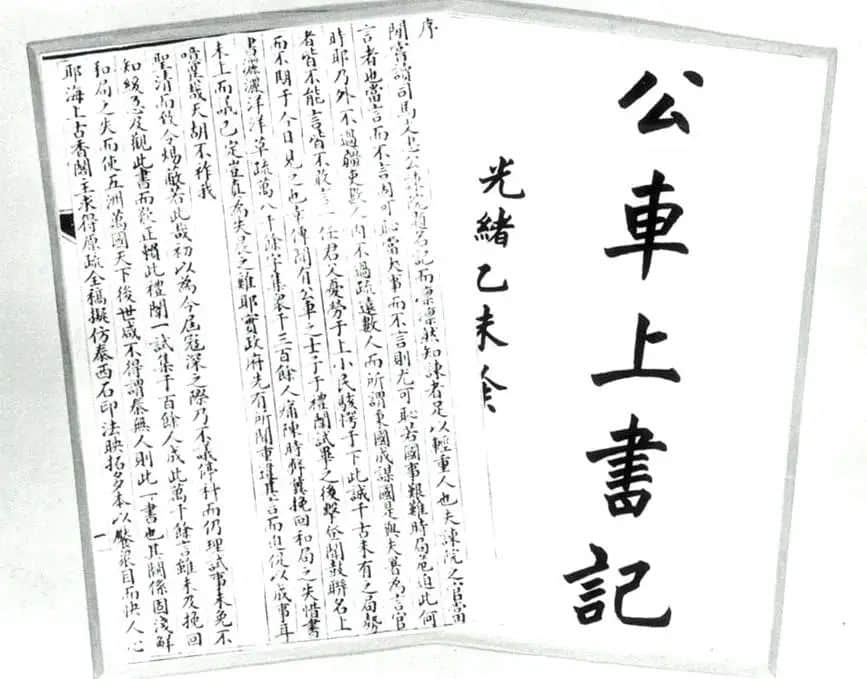

梁启超再起草一份洋洋万言的请愿书,5月2日,在京会试公车一千三百多人,在松筠庵会议,在康有为鼓动下,大家共同署名,上书光绪皇帝,并准备在5月4日齐赴都察院,上演十八省士子联合大请愿的一幕。可惜,5月2日,听说皇帝已在和约盖了玉玺,大局已定,无可挽回,人心遂顿时一挫。九门提督还没发兵弹压,松筠庵的公车,已大部分自行收锣罢鼓,四散去了。

对这一轰动历史的“公车上书”事件,康有为描述:“时以士气可用,乃合十八省举人于松筠庵会议,与名者千二百余人,以一昼二夜草万言书,请拒和约、迁都、变法三者,卓如、孺博(麦孟华)书之,并日缮写……遍传都下,士气愤涌,联轨察院前里许,至四月八日投递,则察院以既已用宝,无法挽回,却不收。”

梁启超经此一役,有如当头棒喝,一直沉睡于心底里的家国情怀,忽然惊醒,哗喇喇地燃烧起来。一个学术至上、闭门读书的青年,就这样,被现实所驱,一头冲上了政治的舞台。在一首抒发胸怀的诗中,他写下了这么几句:

群季年来几合并,

短檠相坐对谈兵。

一腔孤愤肝肠热,

万事蹉跎髀肉生。

痛哭谁能追贾谊,

升沉应莫问君平。

公车上书的作用,就像发酵剂,人心经此一搅,迅速膨胀起来。当体制是一堵铜墙铁壁时,知识分子束手无策,只能寄情山水,作濠濮间想也,但只要出现了一条小缝隙,哪怕很小很小,他们马上会像蚯蚓一样拼命往前钻,奋力把空间扩大,这时候,什么采菊东篱、什么桃花源水,统统抛诸脑后了,就算付出生命的代价,也在所不惜。

这是朝野双方的一场博弈,大家都想看对方的底牌,看看对方究竟能走多远。在知识分子这方面,认为结社与言论,是当务之急。

会试榜发,梁启超名落孙山,而康有为则进士及第,授工部主事。康有为嫌这个庙太小,一直不肯到署办公,他目光盯着紫禁城内,准备在京师大干一场。5月,他给光绪上了第三书,恺切陈词,提出自强雪耻之策,恒为富国,养民,教士,练兵四项。6月,第四次上书,主张设立议院以通下情。

其中,他的第三次上书,终于突破重重关卡,送达御前,光绪皇帝披阅之下,龙颜为之动容。

中国士人传统,以“群而不党”标榜,对“党”的解释,都是贬斥的,所谓“公且实者谓之正直,私且诬者谓之朋党”。一闻“结党”、“朋党”、“党锢”、“党祸”这些字眼,避之唯恐不及。但康、梁认为,中国人太散了,要开风气、开智识,非合群不可。入秋以后,他们打算在北京组织一个学会,团结有志改革之人。

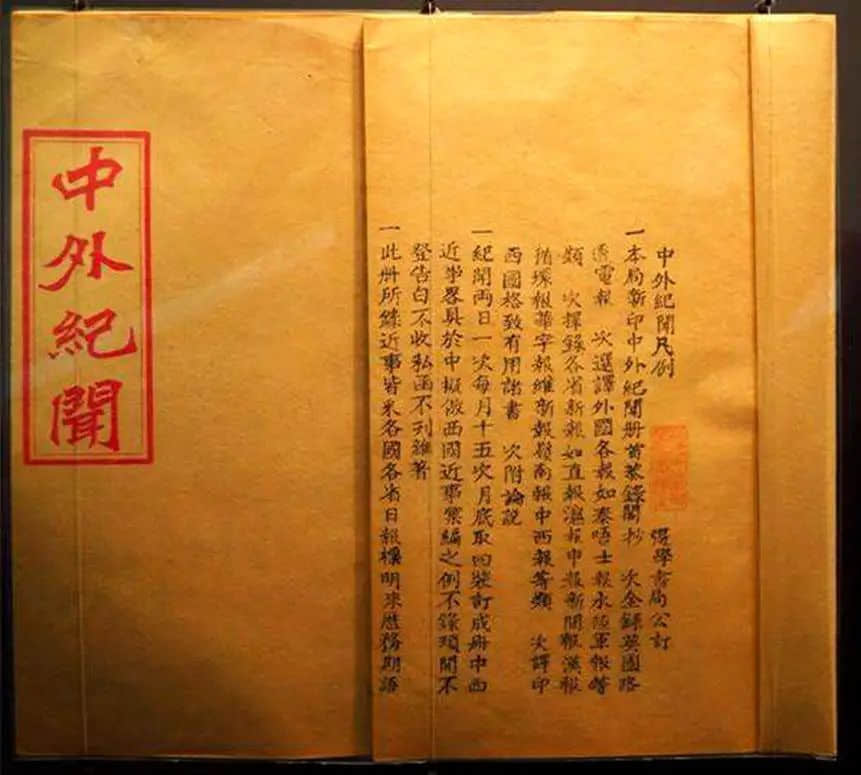

初时响应者寥寥无几,康、梁益觉要办学会,必先办报纸,让大家知道你在想什么。梁启超对报纸寄予厚望,“报馆之议论,既浸渍于人心,则风气之成不远矣”。于是,他们在安徽会馆创办《万国公报》(后改为《中外纪闻》)。梁启超担任主笔,每天给报纸写文章,评论时政,宣传新法,他的如椽大笔,从这时起,锋芒渐露,开始为世人所认识。

万国公报

在康有为的政治蓝图中,改造中国,须从顶层开始,乃可事半功倍,他尝断言:“变法本源非自京师始,非自王公大臣始不可。”因此,他们的报纸,并不指望有人掏钱购买,都是采取“直投”方式,托售《京报》的人随宫门钞送到京中达官贵人的府上。只要能被上层人士读到,哪怕支付“投递费”也值。

《中外纪闻》的发行量,一度达到三千份。但维持不了多久,由于内容敏感,很快引起了官府猜疑,各种明枪暗箭,不期而至。康有为主张“保教”,呼吁尊孔教为国教,设立教部,地方设立教会。保教本来并不犯忌,但他却以教主纪年,《中外纪闻》的出版日期,便是“孔子卒后二千三百七十四年”,这等于挑战大清正朔,犯了弥天大忌,遭到几乎所有大臣的反对。梁启超对当时的恶劣环境,作如是描述:“然谣诼已蜂起,(报纸)送至各家门者,辄怒以目,驯至送报人惧祸及,悬重赏亦不肯代送矣。”出版才一个多月,《中外纪闻》便被官府查禁了。

中外纪闻

在办报的同时,康有为在北京又组织强学会,梁启超担任书记员。表面上,以增广见闻为宗旨,买了不少图书、科学仪器,供人参考阅读,实际上,为组织政党打基础。梁启超后来与人谈起一个有趣的细节,当时他们想买一幅世界地图,但在北京找了一两个月,竟然没有,只好辗转托人到上海去买。买到以后,“会中人视同拱璧,日出求人来观,偶得一人来观,即欣喜无量”。

他们也请张謇、陈三立、黄遵宪、吴德潇、梁鼎芬、汪康年等社会名流讲学,用梁启超的话来说,“于讲学之外,谋政治之改革,盖强学会之性质,兼学校与政党而一之焉”。康、梁要组党了。

甲午战败以后,知识分子逐渐觉醒,当他们一走上改革之路,就意识到,党禁与报禁,恒为改革的两大拦路虎,非冲破不为功。北京强学会成立之后,上海强学会继起,以学术研究团体的名义,传播新学,但仍然采用“会”字,而避免称“党”,以免招惹物议。

康有为走上层路线,初见成效,翰林院侍读文廷式、军机大臣李鸿藻、翁同龢、湖广总督张之洞、在小站练兵的袁世凯等一批朝廷重臣,或加入了强学会,或公开为其撑腰,捐款资助,甚至连英国传教士李提摩太也名列会籍。

但种种流言蜚语,也在不断扩散、升级。强学会遭到言官弹劾,步军统领衙门杀气腾腾,甚至出示拿人,一时风声鹤唳,强学会同人纷纷逃避。经李鸿藻缓颊,总算没有大兴诏狱,但强学会改为官书局,奉旨封口,不得再议论时政。所有图书、仪器,包括被奉为拱璧的世界地图,一律藉没入官。

帝都大夜弥天,未见丝毫破晓的迹象。组织政党的梦想,只能暂时压到藤箧底下。梁启超见事无可为,便在1896年(光绪二十二年)春,束装就道,前往上海,另谋开辟天地去了。

欢迎赞赏

欢迎关注

评论