摘要:消失的习俗,消失的亲戚……

疫情防控期间,在“就地过年,减少走动”的提倡下,不少人表示“这年过得不完整”。如今疫情防控松绑之后,一朝回到“疫情前”,今年年味回来了吗?

从花街人流、广东人年廿八搞卫生的痛苦,到广东省省红包,网络上讨论热烈,相比起前两年的春节,今年的年味确实浓了不少。

但亦有网友提出,相比五年前、十年前甚至更久,如今的年味仍是大不如前……

▲左图花街人流,右图广东清洁四件套,图源网络

▲广东红包规矩,图源水印

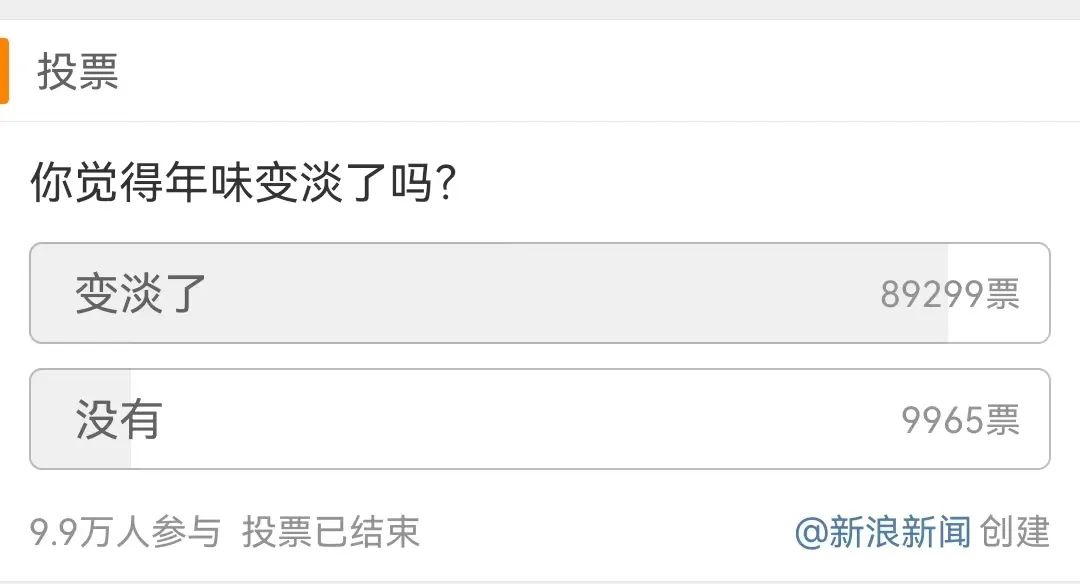

就在今年年初三,新浪新闻发出一项调查,大部分人都依然认为“年味越来越淡”。

▲新浪新闻发布一则对“年味变淡”的讨论,图源网络

那么大家关注的“年味”到底是什么,随着时代变迁,年味还能挽回吗?

01 年味源于传统年俗 年味,是年俗的集合,在每个细微的传统习俗里积累起来。

每个个体对于年味都拥有独特的记忆和经验。过去广州人过年,大概是自农历十二月二十三日开始,谓之“入年关”,过年的氛围感从这时候就慢慢累积。

年前大家开始到花市买年桔、买年花。康家去的正是“岭南花卉第一镇”的陈村花会。

▲陈村迎春花市,图源水印

年货里面的油炸食品通常都要全家上阵——准备开炸!屋企开个油锅,全家大细一起炸油角、蛋散、糖环。大人负责做馅,油炸,小朋友负责捏个粉团,有样学样,家家飘出油香香满街。除此之外,还要蒸年糕、萝卜糕、马蹄糕,寓意“步步高升”。

▲全家大细一起炸油角,图源水印

到年廿八左右,就开始“洗邋遢”。买翻大扫帚,屋企要收拾得“企企理理”。以前旧村屋还有油灰水(涂油漆),虽然墙不算旧,但为了过年能焕然一新,每年都要重新涂一次。

▲全家人大扫除,图源网络

到年廿九,就准备贴窗花、贴春联和贴福字,祈祷“福气已到”,新年红红火火。

“年卅晚” 最重要的就是年夜饭,个个菜都要好意头。除了重量级嘉宾白切鸡之外,还有鲮鱼(寓意年年有余),烧肉(寓意红皮赤壮),虾(寓意来年笑哈哈),还有发菜淡菜汤(寓意好事和发财)。

▲广东人常规年夜饭,图源网络

这个时候,小孩子还要出街“卖懒”。这个风俗就是给每个小孩煮熟的红鸡蛋和茨菇,让他们点香,提灯笼,到街头巷尾去边走边唱:“卖懒,卖懒,卖到年卅晚,人懒我不懒。”

唱完歌就把香插到门口,将红鸡蛋分给家长,分得的人越多,卖懒也更加彻底,来年就更勤快。

▲小孩子出街卖懒,图源网络

吃过团圆饭,最紧要就是一家人去“行花街”,卖个风车,转个新年好运。

到了年初一或年初二,还会有一项广州经典的春节活动,烟花汇演,珠江的白鹅潭和琶洲两地同时燃放烟火,庆贺新年。

▲广州的烟花汇演,图源网络

年初一也可以选择去寺庙拜神求签,希望新的一年顺风顺水。家里还要准备拜神仪式,清蒸鸡、元宝香烛样样齐。

▲拜神,图源网络

过年期间,穿好新衣新鞋,小朋友向自家长辈拜年,“有心拜年初一、二,无心拜年初三、四。”拜年越早诚意越厚。

▲探亲,图源网络

以前过年,讲究的是一个热闹。反观如今过年,流程不断做减法,年味确实大不如前……

02 是什么减淡了年味? 年味减弱的原因,一方面在物质体验上,年俗的简化使得人们的期待感与参与感降低。

春节,是农耕社会经济发展的产物,也是家家户户一年丰收后闲余的节日。一年一度的大日子,需要“盼”回来。

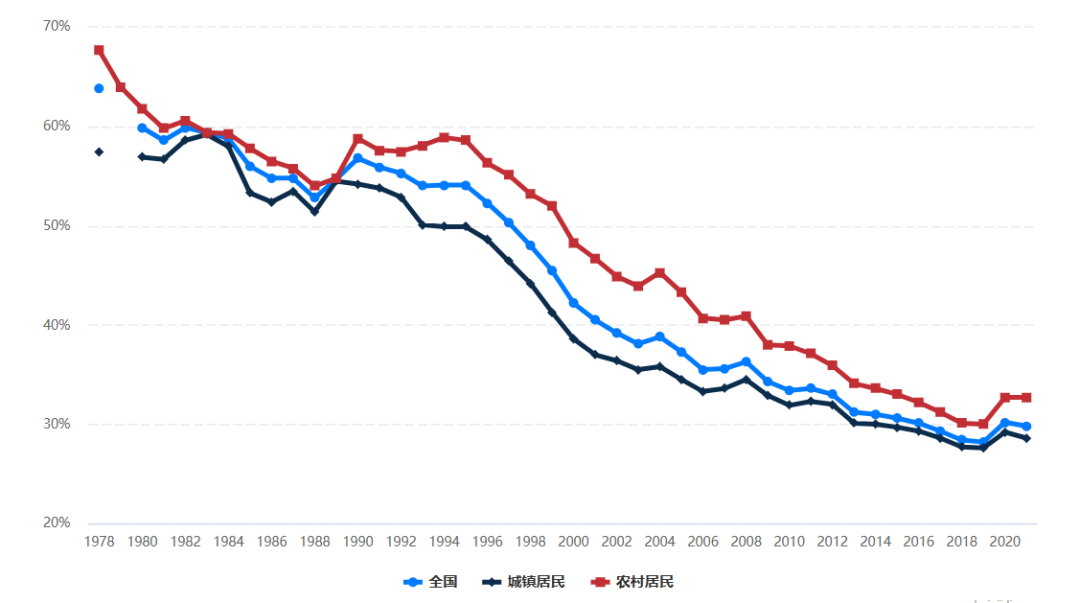

正是由于匮乏,过年才有新衣服穿、才能吃到丰盛的大餐。然而随着经济发展,中国民众恩格尔系数总体呈下降趋势,生活水平不断提高,过年带来的物质丰富的幸福感也随时代减退。

▲中国历年恩格尔系数(1978-2021年),图源网络

逢年过节才出现的大鱼大肉,早已不再稀奇。对于小朋友而言,新衣服不一定等到过年才有。容易得到自然就不容易被珍惜,大家对于过年的期盼感也就逐渐降低。

▲国人餐食,图源网络

与此同时,各种习俗也正不断简化。从旧时过年的流程就知,春节是一个隆重的节日,而“隆重”就是由仪式堆砌起来,才使得大家有参与感。

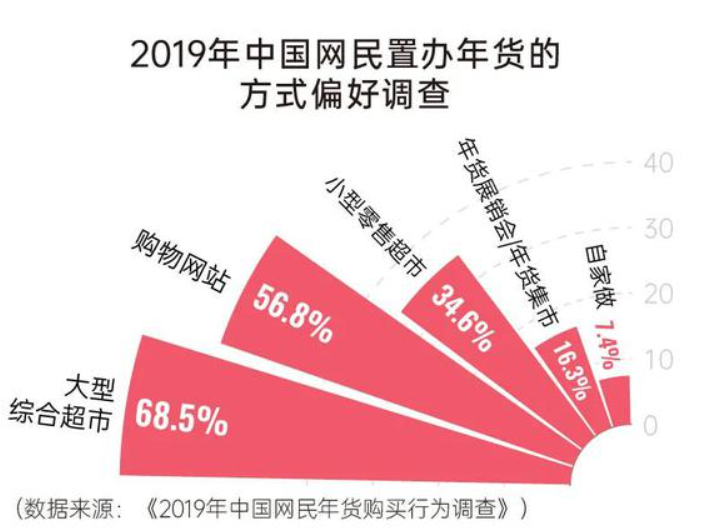

而在《2019年中国网民年货购买行为调查》中,当被问及置办年货的偏好,大型超市和购物网站普遍受民众欢迎,只有7.4%的人会保持着自家做的传统。

在工业化的洪潮下,年货食品全线机器流水线制作。

同时,部分打工仔年前的放假时间较晚,无暇顾及繁杂的习俗,自然也减弱了年味。

▲图源水印

值得一提的是,春节中的传统习俗与现代观念之间的冲突也越来越突出。

以往春节有诸多的讲究和禁忌,随之带来的神秘感,让人对过年这个节日更为重视。

年二十九要穿上新鞋子上街去踩“小人”,意为新的一年不会给别人抽后脚,年初一不能拿针线缝衣服,不然年头到年尾的只能穿破衣服,不可以扫地,以免把财神和好运都扫走,不能够洗头,吃肉……

而如今过年的祈福意义被科学消解,越来越少人遵循,自然也少了几分味道。

▲年初一不扫地,图源网络

另一方面,在情感联结上,现代人的亲戚关系也正在发生变化。春节一直以来围绕“家”这个主题展开,以前各个家族的叔伯兄弟、姑嫂妯娌忙前忙后,老人小孩齐聚一堂。

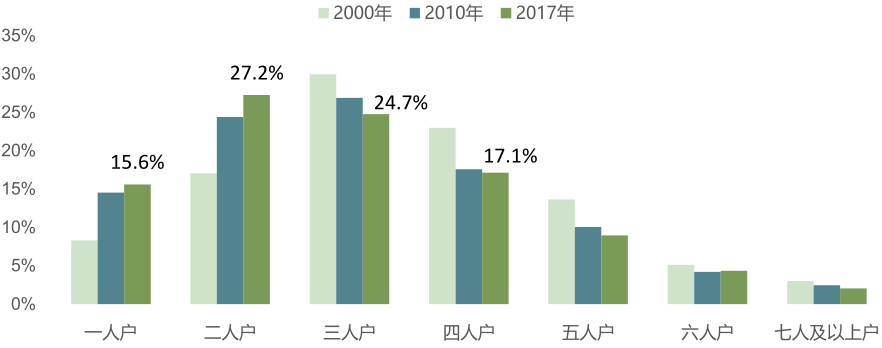

但受到计划生育政策的影响,家庭结构逐渐变化,大量的“四二一”(四个老人、一对夫妻、一个孩子)、“一家三口”家庭出现,传统金字塔型家庭结构发生逆转,小口之家成为当代中国最普遍的家庭类型。

▲中国家庭结构变化表,图源网络

大家庭的解构,使得春节少了些人气。尤其是当家里的老人离开之后,更难聚齐。慢慢地,过年重聚的理由,就开始变得单薄,忙、远成为理由,各人注重自己的小家,互不打扰,也没有心思再聚。

▲电影《如意吉祥》中难得全家福,图源水印

除了家庭结构的变化,社会环境变化是更重要的因素。过去,在小农经济的环境下“抱团互助”是十分必要的,人们处在一个熟人社会,春节自然会重视走动和探望亲戚。

但随着城市化的发展,人们可以从法律、市场或朋辈关系中获取社会资本,经济富足和制度完善使得个体家庭也能够独立生存下来,自然慢慢会减少对亲戚的依赖和来往。

▲亲戚见面无话可说,图源网络

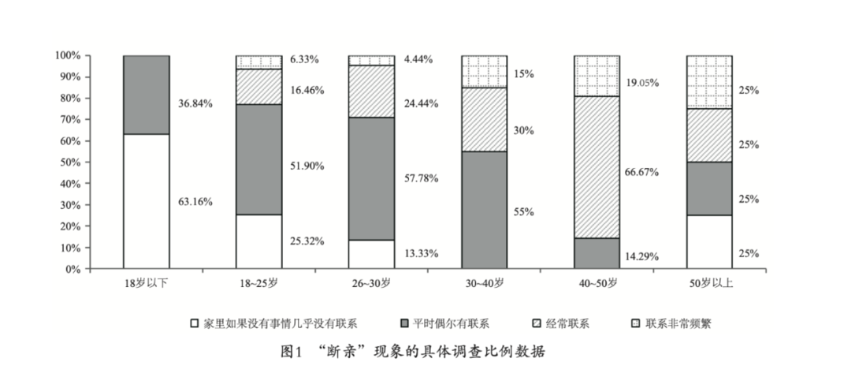

学者曾对不同人群与亲戚的联系程度做出研究,发现年龄越小,与亲戚联系越少,这就是出现在青年人身上的“断亲”现象。

▲不同人群与亲戚的联系程度,图源网络

在此背景下,越来越多人选择春节出游,参与多元化活动,而非只是串门走亲戚。

▲图源网络

无可否认,物质体验上和亲情联结上的改变,使得年味变淡成为大势所趋……

03 年味变淡,还需要拯救吗? 自从“过年越来越没意思”的论调在近年来被反复提起,“年味需不需要拯救”的话题也随之成为人们讨论的中心。

年味的忠实拥趸就希望借助保留过年的传统习俗找回“年味”。不少网友认为,年如果过得越来越没有仪式感,文化根基也会受之动摇。

▲年味变淡是文化的衰落,图源网络

同样,还有网友认为,年味属于团圆、热闹的氛围,是每个人情感的牵绊,不应该丢失。

▲年味是情感的牵绊,图源网络

而认为“无需拯救”的网友则认为,没有必要神化年味。传统年味淡了,反而是社会不再匮乏,物质享受达到尽头,精神生活抬头的表现。

▲春节出游,图源网络

不少人还认为与亲戚保持合适的距离反而是一件好事。受到现代价值观影响,人们越来越重视个人权利与自由选择,界限感强,而亲戚出于“关心”提出的结婚、生孩子、升职等话题显得冒犯且不尊重。

▲受困于传统年俗的网友,图源网络 ▲并非所有人都喜欢过年,图源网络

也有网友提出,可能并不是年味变淡了,而是习俗变了。譬如从传统利是到微信红包,再到近年来的抢红包环节等等,或许新的习俗会慢慢形成的新的年味。 ▲微信抢红包,图源网络

随着社会的发展和变迁,关于农历新年的庆节方式与文化记忆也发生了巨大的变化,关于“是否该拯救年味”的争论或许将一直延续……

各位自己友, 你认为年味需不需要拯救呢? 欢迎在评论区留言!

原创文章,作者:玛塔塔同学,如若转载,请注明出处:《疫情防控松绑后,春节的年味就能回来了吗?》https://www.gznf.net/neighbor/97373.html

评论