五仙骑羊衔谷而降

大宋和西夏之间,冲突不断,迫使朝廷禁止陆路对外互市,生意都转到南方了。一开始赵匡胤并不喜欢广州的奢靡,曾禁止广州官民采珠,以前以采珠为业的人,年轻的充军,年老的回乡务农。朝廷要老百姓明白,耕田种粮,以农为本才是正道。关于五仙骑羊衔谷而降,祝福广州“永无饥荒”的美丽传说,也是入宋以后,才突然热闹起来,无非劝人务农,“积于不涸之仓者,务五谷也”。

朝廷希望由官方垄断海外贸易,拒绝民间参与。赵匡胤平定南汉国后,立即在广州建立了市舶司,下旨所有商民要把手中的进口和土产香药、犀牙等货物,限期卖给官府,不得私自存贮、买卖;更有严厉规定:“敢与蕃客货易,计其值满一百文以上,量科其罪;过十五千以上,黥面配海岛;过此数者,押送赴阙。”这把商人吓了一大跳:生意做大了,竟然要押京问罪。

市舶司是中国最早设立的管理对外贸易机构,其主要职责是:对出口商船,根据商人所申报的货物、船上人员及要去的地点,发给公凭,即出海许可证;派人上船“点检”,检查违禁物品;“阅实”回港船舶,收购进口商品;管理留居通商港口的外国商人。

商品凡由官方垄断经营,必然造成效益低下,走私猖獗,腐败严重。这几成铁律。民间强烈不满,商人纷纷加入走私行列,地方官收了贿赂,只眼开只眼闭。朝廷的禁令,形同虚设。因此,才实施了几年,便推行不下去了,不得不后退一步,放开了京师和其他各地的禁榷,但广南、漳州、泉州几个沿海州郡,还是继续维持禁令,并且在雍熙二年(985)重申了“禁海贾”的规定。

宋朝海船“南海一号”复原模型

对这种半掩门的开放,商人不肯收货,各种违禁的海贸,有增无减。知州章楶的《广州府学移学记》描述:广州“四方之人,杂居于市井,轻身射利,出没波涛之间,冒不测之险,死且无悔。”到端拱二年(989),朝廷再退一步,同意商人向市舶司申请,在获得官府发出的许可券后,可以从事海外贸易。但流弊也显而易见,除了增加官府的寻租机会外,对刺激贸易,效果不彰。到淳化二年(991),朝廷终于被迫颁布诏令,承认“广州市舶每岁商人舶船,官尽增常价买之,良苦相杂,官益少利”,因此,朝廷允许“自今除禁榷货外,他货择良者止市其半,如时价给之,粗恶者恣其卖勿禁”。实际是放弃禁令,开放市场给私商进入。

就这样,朝廷一次一次往后退,一旦发现政策行不通就改。这是宋朝的可爱之处。从禁止私人海贸到开放海贸,经历了两朝皇帝二十年,比起明朝海禁两百多年不开放,硬把自己铸成铁板一块,宋朝的灵活与开明,是其他朝代难以比拟的。

海上丝路得以回黄转绿,重现生机。这是广州被烧成瓦砾后,走向重生的第一步。虽然不是朝廷的赐予,而是民间商人不断铤而走险,冲击朝廷禁令,迫使朝廷不得不对现实作出妥协。但朝廷与民间的妥协,并没有像一些人想象的那样,造成纲纪废弛,引起更多人反抗朝廷,相反,使社会欣欣向荣,充满生机。

宋代对进出口商品,哪些可以经营,哪些禁止经营,都有规定。各色丝织品、精粗陶瓷器、漆器、酒、糖、茶、米等日用品是允许出口的;严禁出口的东西,主要是兵器和可造兵器之物,还有禁书、卜筮、阴阳、历算、术数、兵书、敕令、时务、边机、地理等方面的书箱,也不准出口。有些商品时禁时弛,或禁而不严,如金银、铜器和铜钱等。不准入口的东西,主要是外国货币。正式列入禁止民间经营的商品,包括玳瑁、牙犀、镔铁、鳖皮、珊瑚、玛瑙、乳香等。

宋代丝织品

朝廷有发展贸易的愿望,但庙堂上想出来的主意,却往往是引足救经,弄巧成拙,不得不在实践中加以调整。比如,禁止民间经营的商品,都是比较贵重的,朝廷抓住不放;其他一般商品,官府“择良者止市其半”,原意是让出一些市场给民间,但官府的收购价,总是比市价要低,出售时又总是比市价要高,还经常打白条,或以其他货物抵充,称为“折支”,那些抵充的货物,多半是滞销货,令商人平白无故蒙受几重损失。官府垄断了香药等贵重商品,其实消化不了,大量积压仓库,变质报废,造成市场价格下跌。商人赚不到钱,对经营便不积极了,来贸易的商舶,逐年减少。

后来朝廷发觉不对劲,立即进行改革,取消了官市,改用抽解方式。即市舶司从一船货物中,抽取十分之一、二、三不等,其他货物就不再官市了。抽解的货物,都是直接运到京师,不在广州出售。这对价格的影响,确实没那么明显,但又引起另一种弊端,官府的抽买,最初并不分贵细、粗重,笼统地从一船货物中抽取一定比例,出于贪心,肯定会只拣贵重的货物,商人们敢怒不敢言,干脆不再运贵重货物来了。《宋会要辑稿》说:“舶户惧抽买数多,所贩止是粗色杂货。”朝廷的收入,也因此减少了,这是一个双输的局面。庆历年间(1041—1048),广南东路转运按察使王丝,兼本路安抚、提举市舶司,他发现了这个问题,马上改变做法,把货物分为细色、粗色两大类,分别抽买,避免了只抽细色货。商人欢天喜地,把王丝称为“金珠御史”。

由于官方不断纠偏,营商环境逐渐好转。久违的风帆如织,百货汇聚景象,再次出现在广州。至道末年(996年前后),全国每年有三千多艘新造的海船、江河舟船下水,数量相当惊人,这时,指南针已经开始用于航海,即使在茫无涯际的大海里,也不会迷失方向。航海的人把指南针当成宝贝,船是有专人负责保管,呵护备至。人们还在船上饲养“舶鸽”,万一有什么事,可与广州港口保持联系。

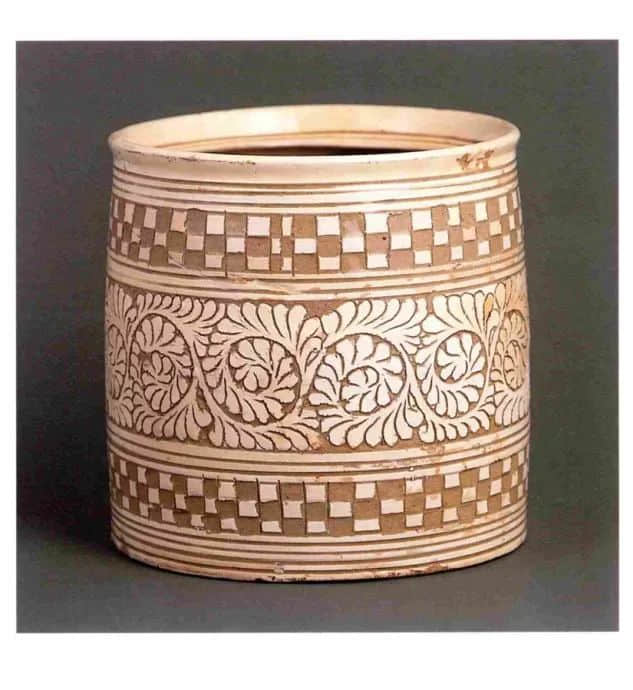

宋代瓷器

由于从事远洋贸易的商人实在太多,即使一艘深阔各数十丈的大船,分给不同的商人载货,每人也只能分到几尺的空间,陶器、瓷器、青缎、锦彩、缬绢等丝织品以及漆器、金银器、铜器等物,大小相套,层层叠叠,不留丝毫空隙。押运的商人不得不全程蜷缩在货物上睡觉。

中外商船云集广州,运来犀角、象牙、翠羽、玳瑁、龙脑、沉香、丁香、乳香、白豆蔻,换走各种精美瓷器、丝织品、漆器、糖、酒、茶和米,销往菲律宾、马来亚、印尼、新加坡、伊拉克、埃及等地。北宋人郭祥正惊叹广州市场:“斛量珠玑若市米,提束犀象如肩柴。”卖珠玑像卖米一样,整斗整斗地量;卖犀角、象牙像卖柴一样,用扁担挑着满街走。没见过世面的人惊为奇观,但广州人却司空见惯。

南宋有一本题为《袖中锦》的书,其中的“天下第一”条目,罗列中国诸多著名特产,包括“端砚、洛阳花、建州茶、蜀锦、定瓷、浙漆”等物,现在,它们正从天南地北,向广州汇聚。熙宁十年(1077),广州、明州(宁波)、杭州三州市舶贸易总收入,超过两百万贯,为历史上最高收入的三倍有余,其中98%以上来自广州。

官府抽解的商品,最初全部运送入京,成了一项沉重的负担。地方官派人肩挑车载,辗转千里,历尽崎岖,从广州到汴京,沿途设两百多个邮铺,一万多挑夫,戴月披星,日夜兼程,奔走在这条南北线上。后来改用内河船,沿赣水北行,由鄱阳湖入长江,再通过大运河进入汴河,到达汴京。但在进入水路之前,仍要翻越大庾岭的重峦叠嶂,沿途押运的驿递军士和使臣,多至六千多人。运到京师的货实在太多,朝廷也没那么多仓库,便改为一部分在本地出售。

宋朝的经济虽然发达,但始终解决不了货币问题,由于白银供应严重不足,只能依赖铜钱,一两白银等于一千文铜钱,交易贵重商品时,如果使用铜钱,让人倍感头痛,铜钱堆积如山,车载斗量,点数也要点半天,使得交易成本非常沉重。宋朝一度出现“钱荒”,原因除了人们习惯把赚到白银和铜钱收藏在地窖里,还有大量的白银和铜钱流往海外,都加剧了通货的短缺。

左图宋代宣和年制鹰砚 右图宋代端砚

朝廷曾尝试发行铁钱、铅钱和纸钱,以补白银和铜钱的不足。小额交易用铁钱,大额交易用铜钱,贵重交易用银子。但铁钱、铅钱容易生锈或磨蚀,质量都不如铜钱;纸钱因为印得太容易了,必然滥印,结果不断贬值,信用低下。这条路又行不通。货币问题解决不了,阻碍了市场的发展,这是中国进入不了资本主义的重要原因。

尽管宋朝比较开明,但朝廷仍然摆脱不了控制一切的欲望,对自己伸手不及之处,就有恐惧感。熙宁、元丰时期(1068—1085),朝廷推行王安石变法,外贸制度也进行了大幅度改革。规定中国所有商船前往“南蕃诸国”,只能从广州出发,也只能回航广州。即除了对日本、高丽的贸易,由杭州、明州市舶司管理外,其他国家、地区的贸易,一律由广州市舶司掌管,这就是为了集权。

朝廷把市舶司的主管权力,从地方官员手中收回,改为朝廷直接委派官员主管;同时规定,各国所有“进贡物品”,统统就地变卖,运银子上京好过运货。熙宁七年(1074)成立市易务,这是一个盈利性质的官方机构,以平价收购市上滞销的货物,允许商人贷款或赊货,按规定收取息金。名义上,是帮助商人推销,实际上是与民争利。市易务操控市场价格,运用国家权力,排挤私商。朝廷还两度撤废闽、浙市舶司,唯留广州一口通商。这些措施,都是为了方便官府的垄断与管理。

当蒙古国在北方崛起后,可怜南宋小朝廷,为了苟延残喘,不得不更加依赖岭南的市舶贸易,而对外贸商人的盘剥,也日益加剧,导致民间反抗,此起彼伏,越闹越凶。为了逃避市舶司抽解,人们宁犯海禁,不惜与海盗勾结,进行非法走私。

纵观有宋一代,外贸政策并非由一个人制定,也不是一以贯之,它反映出不同皇帝有不同的想法,有时比较宽松,有时比较严厉,官方与民间,始终处于拉锯状态。海上贸易,也踩着官方的节拍,时盛时衰。当锯子拉向朝廷一边时,秋意萧瑟;当锯子拉回民间一边时,春意盎然。

(图片来自网络,如有侵权,请及时联系我们删除)

评论